Le pape François l'a rappelé dans son récent livre-interview Le nom de Dieu est miséricordeL'expérience la plus importante qu'un croyant devrait vivre dans ce monde Année jubilaire de la miséricorde est "Permettez à Jésus de vous rencontrer, en vous approchant du confessionnal avec confiance". Nous nous sommes entretenus avec l'actuel pénitencier majeur du Saint-Siège sur la manière dont les prêtres et les laïcs peuvent contribuer à la pratique de la confession.

Au cours de l'Année de la Miséricorde, il sera essentiel pour les fidèles de se tourner vers le sacrement spécifique de la miséricorde de Dieu, la confession. Mais ne faut-il pas approfondir l'idée du pardon, la réalité du péché et la nécessaire réconciliation avec nos frères et sœurs ?

-Certes, le thème fondamental d'un Jubilé est toujours la "conversion" et, par conséquent, le protagoniste est la confession sacramentelle. Pour nous, pèlerins en ce monde et pécheurs, le discours sur la miséricorde serait vain s'il ne conduisait pas à la confession, à travers laquelle coulent les eaux fraîches et régénératrices de la miséricorde divine.

Nous tous, pasteurs, devons faire preuve d'une charité pastorale éminente par notre généreuse disponibilité à entendre les confessions, en encourageant l'accueil des fidèles et en étant nous-mêmes des pénitents assidus. L'éducation à une bonne confession commence par la formation de la conscience des enfants en vue de leur première communion.

Partout où il y a une crise dans la fréquence de ce sacrement fondamental, il faut dire que la crise est "in capite", dans la tête ; c'est une crise de la foi. Pour se confesser, il est nécessaire d'avoir le sens du péché, car la première façon de résister au mal est de le reconnaître et de l'appeler par son nom : "péché".

En regardant le crucifix, on peut percevoir ce qu'est le péché et ce qu'est l'amour. Mais un tel regard exige le silence intérieur, la sincérité avec soi-même, l'élimination des idées préconçues et des préjugés, des lieux communs qui, à force de les respirer, se sont peu à peu incrustés en nous par osmose.

Le franchissement de la Porte Sainte, fin d'un voyage ou d'un pèlerinage, a pour fin "logique" la réconciliation. Et c'est une condition pour obtenir l'indulgence du Jubilé.

-Normalement, on arrive au seuil de la Porte Sainte après un pèlerinage, long ou court. Elle prépare l'esprit au voyage, au cours duquel on se rappelle la nature de pèlerin de l'Église dans le temps, et fait comprendre le sens de sa propre vie. Pendant le pèlerinage, nous méditons, prions, dialoguons avec le Seigneur de la miséricorde, examinons notre conscience, demandons la grâce de la conversion. Entre autres choses, cela nous fait aussi prendre conscience de l'incontournable dimension communautaire et nous fait comprendre que la réconciliation avec Dieu implique aussi la réconciliation avec nos frères et sœurs, qui est la conséquence de la première.

Et l'on franchit la Porte qui symbolise le Sauveur lui-même, qui est la vraie porte par laquelle on entre dans le saint bercail de Dieu. En effet, il ne s'agit pas simplement d'accomplir un rite, une cérémonie ; il faut la contrition du cœur, le détournement du péché, même véniel, la profession de foi, la prière aux intentions du Souverain Pontife, puis la confession sacramentelle et la communion eucharistique.

Quelles sont les principales raisons pour lesquelles la pratique de la confession a diminué au cours des dernières décennies ?

Avant tout, nous devons considérer le contexte général de la société et les soi-disant "défis", auxquels nous n'avons pas toujours été capables de donner la réponse adéquate et opportune.

D'autres causes pertinentes trouvent leur origine, à mon avis, dans une crise de la foi qui, à son tour, est largement due à une action pastorale théologiquement faible. D'où la perte progressive du sens du péché et de l'horizon de la vie éternelle. Peut-être que trop de travail pastoral a été fait sur la base de slogans et d'intellectualisme, ce qui a éloigné les confesseurs et les pénitents du confessionnal.

Comment récupérer la pratique de la confession ?

-Il s'agit du cadre général de la pastorale. Il convient de rappeler que la pastorale est la plus noble des attentions de l'Église, mais que, pour être réaliste et efficace, elle doit laisser les mains libres à l'Esprit Saint, par lequel doit se réaliser la traduction pratique de la doctrine authentique. C'est la seule façon de garantir que le travail est celui du Bon Pasteur.

Lorsque cette garantie existe, alors la créativité la plus fructueuse et la plus saine peut avoir lieu, en tenant compte des lieux, des environnements, des cultures, des âges, des catégories, des capacités, etc. mais toujours sur la base de l'unité de la foi.

De Rome, vous aurez un aperçu très enrichissant. Pensez-vous que le temps passé par les prêtres au confessionnal est suffisant ?

-En général, le temps passé est certainement rare. On a trop tendance à faire des milliers de choses, des milliers d'activités. Ce qui est important, en revanche, c'est de réconcilier les personnes avec Dieu et avec le prochain ; de promouvoir la paix de la conscience et donc la paix familiale et sociale ; de combattre la corruption ; de favoriser la réception fréquente de la Sainte Communion avec les dispositions appropriées - et donc fructueuses.

En de nombreux endroits, les prêtres sont numériquement rares par rapport aux besoins de l'évangélisation, mais, pour cette raison même, il est nécessaire de choisir les bonnes priorités ; et parmi celles-ci, la disponibilité à entendre les confessions occupe une place privilégiée.

Comment les prêtres peuvent-ils être de meilleurs confesseurs, et quel effort et quelle volonté leur est-il demandé de faire au cours de cette Année ?

-A ce propos, je voudrais rappeler que la vie spirituelle et pastorale du prêtre, comme celle de ses frères et sœurs laïcs et religieux, dépend pour sa qualité et sa ferveur de la pratique personnelle assidue et consciencieuse du sacrement de pénitence. Chez un prêtre qui se confesse rarement ou mal, son être de prêtre et son agir de prêtre en pâtiraient rapidement, tout comme la communauté dont il est le pasteur.

En se laissant pardonner, on apprend aussi à pardonner aux autres. Cette Année de la Miséricorde peut également être providentielle pour amener les séminaristes à devenir de bons confesseurs, et pour promouvoir des programmes pastoraux : mettre en pratique dans les diocèses des initiatives judicieuses telles que faire connaître les horaires des confessions ; collaborer dans tous les domaines pastoraux ; promouvoir, surtout en Carême et en Avent, des célébrations pénitentielles communautaires avec confession et absolution personnelles ; veiller à avoir des horaires plus adaptés aux différentes catégories de personnes.

Au cours de cette année, le pape a accordé à tous les prêtres la faculté d'absoudre la censure de l'excommunication pour le péché d'avortement. Comment le prêtre doit-il agir dans ces cas particuliers ?

-Sur ce point, il est important de clarifier les idées, car il y a beaucoup de confusion dans l'opinion publique.

L'absolution pour le péché d'avortement n'est pas réservée au pape, mais à l'évêque (cf. canon 134.1), qui peut la déléguer à d'autres sujets et au pénitencier diocésain (cf. canon 508.1), aux aumôniers dans les lieux qu'il dessert, dans les prisons et lors des voyages en mer (cf. canon 566.2). Les prêtres appartenant aux Ordres mendiants (Franciscains, Dominicains, etc.) bénéficient également de cette faculté. Tous les prêtres sont également habilités à le faire, indistinctement en cas de danger de mort (cf. can. 976). Dans de nombreux diocèses, cette faculté est conférée à tous les curés ; dans d'autres, à tous les prêtres pendant les périodes de l'Avent et du Carême ; dans d'autres encore, à tous les prêtres s'ils constatent un grave malaise chez le confesseur, au cas où il ne serait pas absous.

En tout cas, il est bon de savoir que le pénitent n'est pas sujet à l'excommunication si le délit d'avortement a été commis avant l'âge de 18 ans, s'il ne savait pas qu'une peine était attachée à un tel péché, si son esprit n'était pas pleinement lucide ou si sa volonté n'était pas pleinement libre (pensez à une peur sérieuse ou à un manque de raison).

En tout cas, il est clair que le confesseur saura accueillir avec gentillesse, écouter, consoler, orienter vers le respect de la vie, ouvrir des horizons de repentir, de résolutions pour l'avenir et de joie dans la dégustation du pardon, de la miséricorde de Dieu. A cet horizon, le désir de réparation émergera spontanément, et alors le prêtre lui-même saura comment compléter, avec sa prière et sa pénitence, la réponse d'amour au Dieu de la miséricorde.

Lorsque des personnes qui vivent dans une situation de mariage irrégulier viennent se confesser, comment s'occuper d'elles ? Dans certains cas, ils ne seront pas en mesure de les absoudre.....

-J'insiste toujours sur le fait que l'accueil et l'écoute doivent faire l'objet de la plus grande attention. Le fait même que ces personnes viennent au confessionnal est une chose positive.

Il n'est pas possible dans ces quelques lignes de donner une réponse exhaustive. Il faudrait distinguer les personnes en situation matrimoniale "irrégulière" (divorcées et remariées, vivant ensemble sans être mariées, ou mariées civilement) et celles en situation matrimoniale "difficile" (séparées et divorcées). La différence est essentielle, en ce sens que les personnes en situation matrimoniale difficile risquent seulement de tomber dans un état objectivement contraire à la loi de l'Église.

Certes, lorsque le confesseur n'est pas en mesure de donner l'absolution, il doit offrir sa compréhension, agir de manière à ne pas briser les ponts, garantir sa prière à ces personnes, se rendre toujours disponible pour écouter, encourager la prière, faire comprendre la préciosité de la participation à la Sainte Messe festive, faire comprendre l'émerveillement de la lecture de la Parole de Dieu, ainsi que de la visite au Saint-Sacrement pour un dialogue à cœur ouvert avec Jésus ; ouvrir la possibilité de participer à des groupes de prière ou à des groupes dédiés aux œuvres de miséricorde.

Il devrait alors être clair en disant qu'ils ne doivent pas se sentir en dehors de l'Église ; ils n'ont jamais été excommuniés. Il y a peut-être un malentendu à ce sujet, qu'il est bon de clarifier, et il est également bon de préciser la raison de leur exclusion de la réception de l'Eucharistie. D'après mon expérience de confesseur - et je confesse assidûment - il ne m'est jamais arrivé que des personnes appartenant aux catégories susmentionnées ne m'aient pas remercié et demandé à pouvoir revenir.

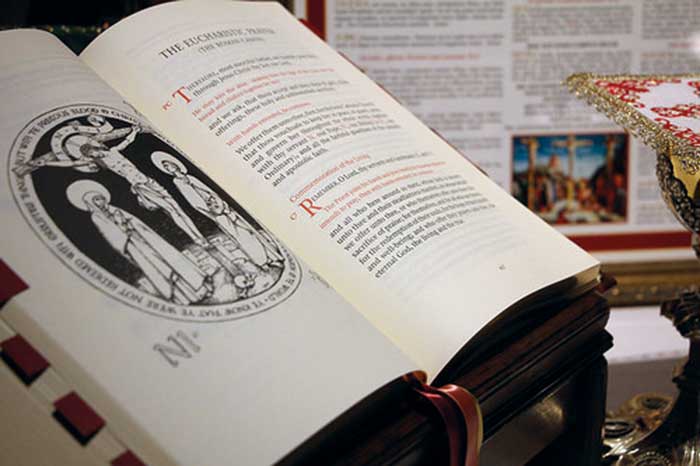

En ce qui concerne la manière de vivre les aspects liturgiques particuliers de ce sacrement aujourd'hui, lesquels pourraient être mieux soignés, connus ou valorisés ?

-Il existe un Rituel de ce sacrement, dont l'usage est devenu obligatoire depuis le 21 avril 1974, qu'il faut respecter, apprécier et trouver les moyens de l'illustrer aux fidèles. En l'utilisant et en en faisant l'objet de la catéchèse, il faut tenir compte des aspects individuels et communautaires.

Puisqu'il ne s'agit pas d'un cérémonial rigide, il faut agir de manière sacrée, sachant que l'on administre le Sang très précieux du Rédempteur, que le protagoniste n'est pas le prêtre qui confesse, mais Jésus, le Bon Pasteur, et que le prêtre, par conséquent, ne doit être que le reflet du Bon Pasteur, le canal de transmission des eaux fraîches et régénératrices de l'Amour miséricordieux. La tenue du confesseur doit également être conforme à celle de celui qui administre un sacrement. Normalement, le confessionnal, situé dans l'église et équipé d'une grille qui assure un maximum de respect pour les fidèles, devrait être utilisé. Tout ceci est régi par le canon 964 du Code de droit canonique.

Bien entendu, il peut y avoir d'autres cas particuliers, par exemple à l'occasion d'un camp de jeunes, etc. Il m'est arrivé récemment de devoir entendre des confessions pendant un vol et aussi dans un aéroport ; ce sont deux excellentes occasions que je n'aurais pas eues si je n'avais pas toujours porté la tenue ecclésiastique, qui me place dans un état de service permanent.

Comment l'initiative du Pape "24 heures pour le Seigneur" sera-t-elle vécue à Rome du 4 au 5 mars ? En quoi consistera-t-elle ? Comment pouvons-nous nous préparer à ce rendez-vous avec la miséricorde de Dieu dans le monde entier ?

A Rome, elle débutera dans la Basilique Saint-Pierre par une célébration pénitentielle commune (Liturgie de la Parole, homélie, silence pour la méditation et l'examen de conscience, confession individuelle des personnes présentes dans les différents confessionnaux et action de grâce commune au Père de miséricorde). Ensuite, le Saint-Sacrement sera exposé dans toutes les églises choisies. Les confesseurs peuvent être visités à tout moment de la journée pendant ces 24 heures.

L'initiative est très bien acceptée, notamment par les jeunes. Le fait que tous les diocèses répondent à une telle invitation éduque également à un sens profond de l'ecclésialité. Ce sera aussi une occasion privilégiée d'illustrer la beauté de la communion des saints.

Un problème fréquent pour les confesseurs est le manque de préparation des pénitents, qui fait que certaines confessions s'éternisent inutilement. Que recommanderiez-vous au confesseur pour accueillir les fidèles, mais sans s'éterniser et décourager les autres qui attendent leur tour ?

-Les fidèles doivent être conduits à une bonne confession dès leur première communion ; il faut ensuite expliquer la différence entre une conversation, une direction spirituelle et une confession sacramentelle. Il est utile de disposer à l'avance de dépliants ou de formulaires présentant les grandes lignes de l'examen de conscience, si possible différenciées par âge, etc.

Le confesseur lui-même doit s'efforcer de ne pas bavarder, mais de parler avec sobriété, clarté et douceur, d'aller à l'essentiel et d'aider le pénitent à aller à l'essentiel, sans le mettre mal à l'aise. Il est conseillé de rechercher l'équilibre et la prudence, et si une file d'attente s'est formée, de dire au pénitent qu'il peut l'écouter à un moment ultérieur, ou même après la fin de la file d'attente, et de l'écouter plus longuement.