Depuis plus de six ans, le rabbin Yonatan Neril encourage la création d'un centre interconfessionnel en Israël afin de relever les défis environnementaux. Pourquoi interconfessionnel ? En Terre Sainte, chrétiens, juifs et musulmans vivent sur la même terre, respirent le même air et boivent la même eau. "Les défis environnementaux transcendent les frontières et les affiliations religieuses, et il existe donc un centre d'intérêt commun aux personnes de différentes nationalités et religions."Par conséquent,"exigent la coopération de toutes les dénominations".

Pouvez-vous expliquer ce qu'est le Centre interconfessionnel pour le développement durable (ICSD), quand il a été fondé et par qui, et les objectifs qu'il poursuit ?

-Le Centre interconfessionnel pour le développement durable (ICSD) s'efforce de catalyser la transition vers une société durable, prospère et spirituellement consciente grâce au leadership des communautés religieuses. L'ICSD réunit des communautés religieuses, des enseignants et des dirigeants pour promouvoir la coexistence, la paix et la durabilité par le biais de la sensibilisation, de l'éducation et de projets orientés vers l'action. J'ai fondé l'organisation en 2010.

Qu'est-ce qui vous a poussé à créer le Centre et pensez-vous que la Terre est confrontée à des défis sans précédent, au point de mettre en danger sa survie même ?

-Ce qui m'a poussé à fonder le centre, c'est la prise de conscience qu'en Terre Sainte, chrétiens, juifs et musulmans vivent sur la même terre, respirent le même air et boivent la même eau. Les défis environnementaux transcendent les frontières et les affiliations religieuses, et il existe donc un centre d'intérêt commun aux personnes de différentes nationalités et religions.

Il s'agit d'un centre interconfessionnel. Pouvez-vous expliquer ce qui vous a amené à le faire de cette manière, sans vous limiter à la religion juive ?

-Partant du principe que les crises écologique et spirituelle sont mondiales, la manière de les aborder doit également être mondiale. C'est là que la collaboration interconfessionnelle est si importante. En juillet dernier, j'ai participé et pris la parole lors d'une conférence de presse en Espagne, où des scientifiques et des membres du clergé ont fait cause commune pour la durabilité. La conférence a abouti à la rédaction de l'ébauche du Déclaration de Torreciudadqui a été largement couvert par la presse espagnole.

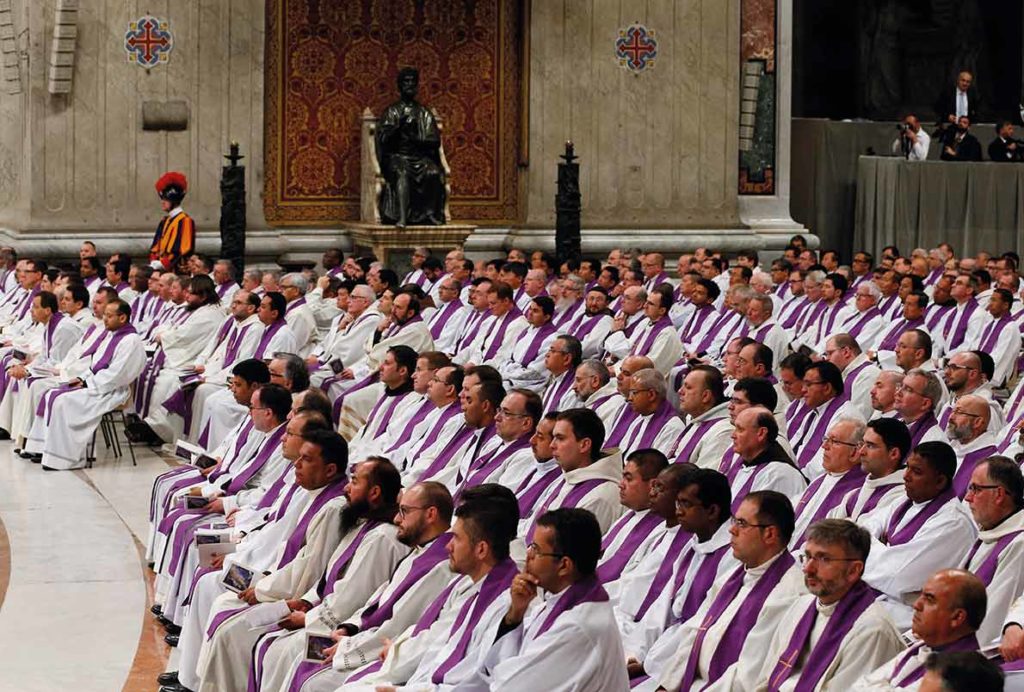

Cette déclaration est le résultat du Séminaire international sur la coopération entre la science et la religion pour la protection de l'environnement, basé sur l'Encyclique Laudato Si du Pape François. Le séminaire a réuni des scientifiques, des théologiens et des chefs religieux intéressés par les questions environnementales et issus des principales traditions spirituelles du monde. La déclaration est ouverte à tous ceux qui reconnaissent l'importance des questions environnementales et la nécessité de promouvoir une plus grande coopération entre les sciences et les grandes traditions religieuses et spirituelles de l'humanité pour contribuer à leur solution.

La première partie de la Déclaration stipule : "La grande majorité des habitants de notre planète croient en l'importance des traditions spirituelles et religieuses dans leur vie quotidienne. Ces traditions constituent une importante source d'inspiration et une base pour leurs valeurs morales et une vision du monde de ce que nous sommes par rapport à Dieu, à la Terre et aux autres.

Comme indiqué dans le Laudato SiCela devrait inciter les religions à entrer en dialogue les unes avec les autres afin de prendre soin de la nature, de défendre les pauvres, de construire des réseaux de respect et de fraternité" (n. 201).

Quels canaux d'action poursuivez-vous ces années, et plus particulièrement en 2016 ?

-Cette année, nous mettons en œuvre cinq canaux d'action. Le premier est le Faith and Ecology Project, un programme qui encourage l'éducation des chrétiens, des musulmans et des juifs sur les questions de foi et d'écologie. En se concentrant sur la formation aux valeurs et les méthodes d'enseignement pour le clergé et les leaders religieux émergents, l'ICSD cherche à créer un effet exponentiel. L'ICSD organise des ateliers pour les directeurs de séminaires, les enseignants et les étudiants, et a publié le premier rapport sur les cours de foi et d'écologie en Amérique du Nord.

Le second est le Women's Interfaith Ecology Project. Il rassemble des jeunes femmes chrétiennes, musulmanes et juives de Jérusalem pour des actions communes visant à promouvoir la durabilité environnementale, à renforcer les liens entre les communautés et à surmonter les conflits interreligieux. En se concentrant spécifiquement sur les femmes, ce projet vise à souligner le rôle des femmes en tant qu'agents du changement, en fournissant des outils spécifiques et en amplifiant leurs voix dans l'éducation religieuse et le mouvement environnemental. En même temps, le projet encourage positivement une conjonction interconfessionnelle et une approche interculturelle dans le but de travailler à une réconciliation pacifique et d'aborder des questions d'intérêt mutuel.

L'Alliance pour la foi et les sciences de la Terre est le troisième projet, qui utilise les vidéoconférences et les réunions en direct pour mettre en relation les principaux leaders religieux, spirituels et scientifiques du monde entier et diffuser un message commun en faveur de la protection de l'environnement. Le contenu vidéo de ces réunions sera diffusé par les réseaux sociaux et les médias afin de promouvoir la sensibilisation du public, la volonté politique et l'action.

En même temps, nous avons les conférences environnementales interconfessionnelles. Il s'agit d'un forum permettant aux chefs religieux et aux scientifiques de parler de l'intersection entre la foi et les questions environnementales. L'ICSD a organisé, avec ses partenaires, quatre conférences environnementales interconfessionnelles. Les conférences ont bénéficié d'une couverture médiatique dans plus de 60 médias internationaux. Ils créent également un terrain d'entente et conduisent à un changement positif entre les musulmans, les juifs et les chrétiens, les Palestiniens et les Israéliens.

Enfin, je mentionne Eco Israel Tours, une branche de l'ICSD qui travaille avec des groupes reliant l'écologie, Israël et les enseignements de la foi. La visite de Jérusalem par Yehuda Machane est l'un des douze programmes proposés. Au cours des cinq dernières années et demie, nous avons travaillé avec plus de 3 000 participants.

La CIDD s'adresse-t-elle plus particulièrement au clergé, y compris aux séminaristes, ou également à toute personne ou institution intéressée par la foi et l'environnement ?

-L'un de nos projets s'adresse spécifiquement aux séminaires, tandis que les autres projets visent d'autres publics.

Se sentent-ils aidés ou soutenus par les gouvernements, les entreprises et la société civile, ou ont-ils des difficultés à faire passer leurs idées ? Qui est le plus à l'écoute de leurs projets et de leurs tâches ?

-La plupart du soutien philanthropique pour notre travail provient de fondations et de particuliers. L'ambassade d'Allemagne à Tel Aviv a également soutenu notre travail. Nous avons également des associations et autres ONG, basées dans plusieurs pays. L'ICSD dispose d'une gamme unique de partenariats avec des institutions religieuses en Israël, qui permettront la mise en œuvre de nos programmes environnementaux dans diverses communautés.

La CIDD a-t-elle de nouveaux projets qu'elle peut transmettre ?

-Le projet d'écologisation des institutions religieuses à Jérusalem concernera trois institutions religieuses : une église, une mosquée et une synagogue ou un séminaire. Il s'agit d'un processus d'"écologisation" à la fois du bâtiment et des terrains, ainsi que du contenu éducatif qui est communiqué aux membres de la congrégation. Au moins une institution musulmane, une institution juive et une institution chrétienne seront impliquées. Le projet créera des modèles pour la transformation écologique des institutions religieuses de Jérusalem, en s'engageant à former leurs dirigeants et leurs membres à des actions visant à améliorer l'environnement.

L'art et la spiritualité se rencontrent à l'"Observatoire de l'Invisible".

L'art et la spiritualité se rencontrent à l'"Observatoire de l'Invisible".