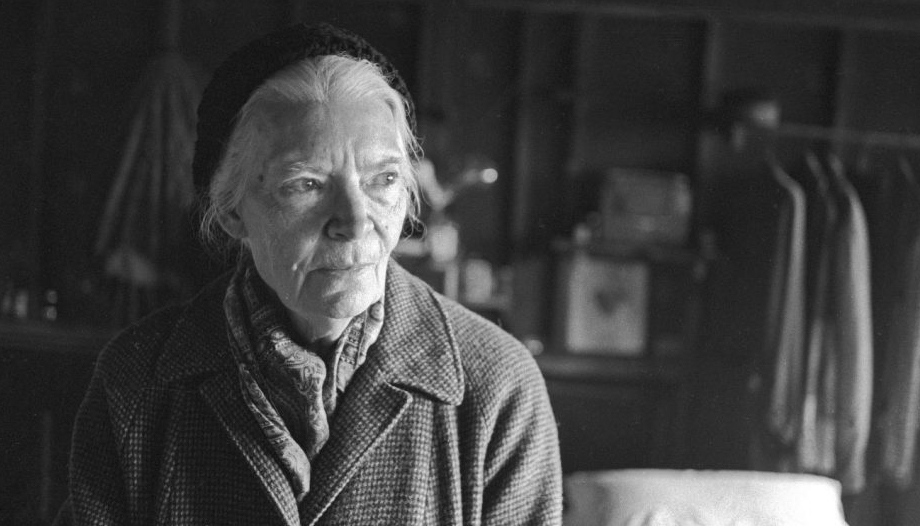

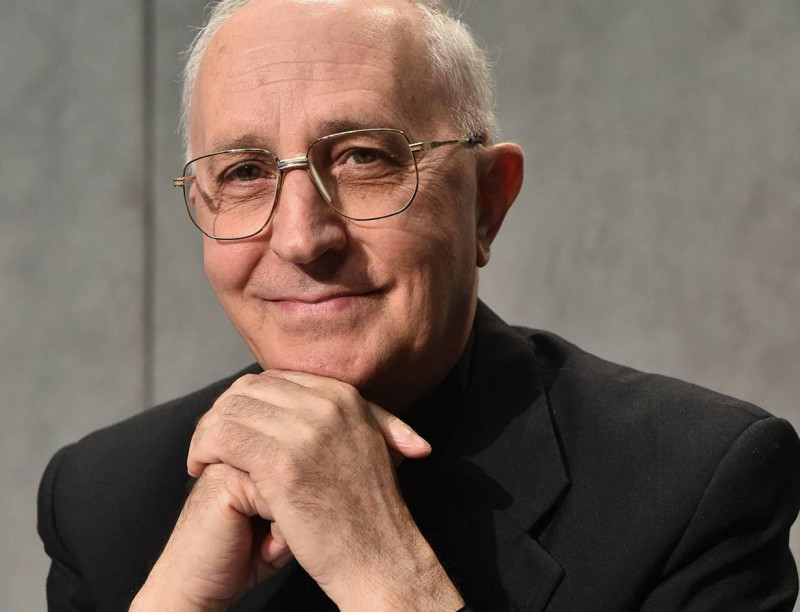

L'objectif convenu était de consacrer une bonne partie de l'entretien à rapprocher le lecteur de la personne de Mgr Fernando Ocáriz. Le nouveau prélat de l Opus Dei Il l'a remplie fidèlement, en surmontant sa remarquable réticence à centrer la conversation sur lui-même. La réserve fait partie de son caractère, tout comme la sobriété expressive, bien qu'il ne manque pas de cordialité ni d'ouverture. Quant à la séance de photos, c'est un devoir désagréable pour lui, mais qu'il a assumé avec bonne humeur.

La réunion s'est déroulée au siège de la Curie de la Prélature de l'Opus Dei, le bâtiment où ont vécu et travaillé saint Josémaria Escriva, le bienheureux Álvaro del Portillo et Javier Echevarría. Bien que Fernando Ocáriz soit arrivé au premier plan du gouvernement de l'Œuvre en 1994, lorsqu'il a été nommé vicaire général (depuis 2014, il est vicaire auxiliaire), il vit ici depuis 50 ans, connaît chaque détail de l'activité de l'Opus Dei et agit en pleine identification avec ses prédécesseurs.

Nous remercions le prélat pour cette interview, la première de cette longueur, deux semaines seulement après son élection et sa nomination le 23 janvier 2017.

PREMIÈRES ANNÉES

-Vous êtes né à Paris en 1944 dans une famille espagnole, quelle a été la raison de votre résidence en France ?

La guerre civile. Mon père était un soldat du côté républicain. Il n'a jamais voulu raconter les détails, mais je comprends qu'en raison de sa position de commandant, il avait la possibilité de sauver des gens, et qu'au sein même de l'armée républicaine, il s'est retrouvé dans une situation risquée. Comme il n'était pas un partisan de Franco, il a pensé que ce serait une bonne idée de passer en France, et il a profité du fait qu'une partie de l'armée était proche de la frontière pour s'y rendre, via la Catalogne. Vétérinaire militaire, il s'était surtout consacré à la recherche en biologie animale. Il n'était pas ce que l'on pourrait considérer comme un politicien, mais un militaire et un scientifique.

Avez-vous des souvenirs de cette époque ?

Ce que je sais de cette époque, je l'ai entendu dire. Lorsque la famille est partie en France, je n'étais pas encore née, pas plus que ma septième sœur, celle qui m'a précédée (je n'ai pas eu l'occasion de connaître mes deux sœurs aînées, qui sont mortes très jeunes, bien avant ma naissance). Les deux plus jeunes sont nés à Paris. Je suis né en octobre, un mois seulement après la libération par les troupes américaines et françaises du général Leclerc.

-On parlait de politique à la maison ?

Je n'ai aucun souvenir de Paris. De retour en Espagne, on n'en parle guère, mais plutôt de remarques brèves et libres, peu favorables, mais pas violentes, au régime de Franco. Quoi qu'il en soit, il faut reconnaître qu'à partir de cette époque, mon père et la famille ont mené une vie paisible : mon père a ensuite été réintégré dans un centre de recherche officiel relevant du ministère de l'agriculture à Madrid, où il a travaillé jusqu'à sa retraite.

-Et la religion ? Avez-vous reçu votre foi dans la famille ?

J'ai reçu ma foi principalement de ma famille, notamment de ma mère et de ma grand-mère maternelle, qui vivait avec nous. Mon père était une personne très bien, mais à l'époque, il était assez éloigné de la religion. Il finira par revenir à la pratique religieuse, et deviendra surnuméraire de l'Opus Dei. Dans la maison familiale, j'ai appris les bases de la vie de piété.

-De Paris, ils sont retournés en Espagne.

J'avais trois ans à l'époque, et je n'ai qu'un vague souvenir, comme une image gravée dans ma mémoire, du voyage en train de Paris à Madrid.

-Où êtes-vous allé à l'école ?

A Areneros, l'école des Jésuites. J'y suis resté jusqu'à la fin du lycée. C'était une bonne école avec une discipline assez sérieuse. Contrairement à ce que j'ai entendu sur d'autres écoles de l'époque, je n'ai jamais vu un jésuite frapper qui que ce soit pendant les huit années où j'y étais. Je vous en suis reconnaissant. Je me souviens de plusieurs professeurs, surtout ceux des dernières années ; par exemple, la dernière année, nous avons eu comme professeur de mathématiques un laïc et père de famille, Castillo Olivares, une personne vraiment précieuse, que nous admirions beaucoup.

ENCUENTRO CON EL OPUS DEI

-Vous avez étudié la physique à Barcelone, quelle a été la raison de votre déménagement ?

En fait, j'ai fait ma première année d'université à Madrid. C'était l'année "sélective", qui présentait toutes les facultés d'ingénierie et de sciences. Il n'y avait que cinq matières, communes à tous ces diplômes : mathématiques, physique, chimie, biologie et géologie. Nous étions une très grande classe ; plusieurs groupes, chacun comptant plus de cent étudiants.

Cette première année, j'ai eu Francisco Botella comme professeur de mathématiques. (professeur, prêtre et l'un des premiers membres de l'Opus Dei).. Lorsqu'il a appris par la suite que je venais du travail et que je pensais faire des études de physique, il m'a dit : "Pourquoi ne faites-vous pas de la physique ? Pourquoi ne faites-vous pas des mathématiques ? Si vous voulez gagner de l'argent, devenez ingénieur, mais si vous vous intéressez aux sciences, pourquoi ne pas étudier les mathématiques ?

Quand je suis allé à Barcelone, j'étais déjà membre de l'Opus Dei. J'ai vécu à la résidence Monterols, où j'ai combiné mes études de physique avec la formation théologique et spirituelle que reçoivent les personnes qui rejoignent l'Œuvre.

-Quand avez-vous entendu parler de l'Opus Dei pour la première fois ?

Dans les conversations entre mes frères et sœurs aînés et mes parents, j'avais entendu l'expression "Opus Dei" quand j'étais très jeune. Bien que je n'aie aucune idée de ce que c'était, le mot m'était familier.

Quand j'étais en cinquième année de lycée, je suis allé dans un centre du Travail qui se trouvait dans la rue Padilla 1, au coin avec Serrano, et c'est pour cela qu'il s'appelait " Serrano " ; il n'existe plus. J'y suis allé plusieurs fois. J'ai aimé l'atmosphère et ce qui a été dit, mais à l'école nous avions déjà des activités spirituelles et peut-être que je n'en voyais pas la nécessité. Je suis aussi allé jouer au football de temps en temps avec les "Serrano".

Plus tard, au cours de l'été 1961, après le lycée et avant l'université, mon frère aîné, qui travaillait comme ingénieur naval dans l'un des chantiers navals de Cadix, m'a invité à y passer quelques semaines avec sa famille. Tout près de chez lui, il y avait un centre de l'Opus Dei, et j'ai commencé à y aller. Le directeur était un marin et un ingénieur en armement naval qui m'a encouragé à tirer le meilleur parti de mon temps : il m'a même donné un livre de chimie pour étudier, ce que je n'avais jamais fait en été ! J'y ai prié, étudié, discuté et, de fil en aiguille, j'ai assimilé l'esprit de l'Opus Dei.

Il a terminé en me parlant de la possibilité d'une vocation à l'Œuvre. J'ai réagi comme beaucoup, en disant : "Non. En tout cas, comme mon frère, qui est un père de famille". J'ai traîné les pieds sur le sujet jusqu'à ce que je me décide. Je me souviens du moment précis : j'écoutais une symphonie de Beethoven. Naturellement, ce n'est pas que j'ai pris ma décision à cause de la symphonie, mais il se trouve que je l'écoutais au moment où j'ai pris ma décision, après avoir beaucoup réfléchi et prié. Quelques jours plus tard, je suis retourné à Madrid.

-Alors, tu aimes la musique ?

Oui.

-Qui est votre musicien préféré ?

Peut-être Beethoven. D'autres aussi : Vivaldi, Mozart..., mais si je devais en choisir un, je choisirais Beethoven. La vérité est que j'ai écouté très peu de musique pendant des années. Je ne suis pas un plan précis.

Voudriez-vous décrire cette décision de s'abandonner à Dieu ?

Il n'y a pas eu de moment précis de "rencontre" avec Dieu. C'est une chose naturelle, progressive, depuis que je suis enfant et qu'on m'a appris à prier. Ensuite, je me suis progressivement rapproché de Dieu à l'école, où nous avions la possibilité de communier quotidiennement, et je pense que cela a contribué à ce que la décision ultérieure de rejoindre l'Œuvre soit relativement rapide. J'ai fait ma demande d'admission au travail à un mois de mon 17e anniversaire, j'ai donc adhéré à 18 ans.

-Que pouvez-vous nous dire sur les années Barcelone ?

J'ai passé cinq ans à Barcelone, deux en tant que résident de l'université et trois en tant que membre de la direction du Colegio Mayor. J'y ai étudié pendant les quatre autres années de mon diplôme, puis j'ai continué pendant une année supplémentaire en tant que maître de conférences assistant à la faculté. Tous les souvenirs de Barcelone sont merveilleux : d'amitié, d'études... Un souvenir particulier est celui des visites que nous faisions aux pauvres et aux malades, comme c'est la tradition dans l'Œuvre. Beaucoup d'entre nous, étudiants universitaires, qui y sont allés, ont réalisé que le contact avec la pauvreté, avec la douleur, nous aide à relativiser nos propres problèmes.

Quand avez-vous rencontré saint Josémaria Escriva et quelle impression vous a-t-il laissée ?

Le 23 août 1963. C'était à Pampelune, au Colegio Mayor Belagua, lors d'une activité de formation d'été. Nous avons eu une très longue discussion avec lui, au moins une heure et demie. Il m'a fait une merveilleuse impression. Je me souviens que, par la suite, plusieurs d'entre nous ont fait remarquer que nous devrions voir le Père - c'est ainsi que nous appelions le fondateur - beaucoup plus souvent.

Sa sympathie et son naturel étaient frappants : ce n'était pas une personne solennelle, mais une personne naturelle, de bonne humeur, qui racontait souvent des anecdotes ; et en même temps il disait des choses très profondes. C'était une synthèse admirable : dire des choses profondes avec simplicité.

Je l'ai revu peu après, le mois suivant je crois. Je suis allé passer quelques jours à Madrid, et il se trouve que le Père était à Molinoviejo, alors nous sommes allés le voir de différents endroits.

À aucune de ces occasions, je ne lui ai parlé personnellement. Plus tard, ici à Rome, je l'ai fait, bien sûr : plusieurs fois.

CINCUENTA AÑOS EN ROMA

-Il s'est installé à Rome en 1967...

Je suis venu faire mes études de théologie, et j'ai également obtenu une bourse du gouvernement italien pour faire des recherches en physique pendant l'année universitaire 1967-1968 à l'université de Rome. La Sapienza. En réalité, j'ai pu faire peu de recherches, juste le travail essentiel requis par la bourse. Lorsque je suis arrivé ici, je n'avais pas la perspective expresse de poursuivre une carrière universitaire en théologie. Les choses se sont mises en place. Je n'avais aucun projet dans ce sens.

-Il a été ordonné prêtre en 1971.

Oui, j'ai été ordonné le 15 août 1971, dans la basilique de San Miguel à Madrid. L'évêque ordonnateur était Don Marcelo González Martín, encore évêque de Barcelone, peu avant de s'installer à Tolède.

Ils ont dit, en plaisantant, que nous étions quatre Français : deux étaient des Français "complets", Franck Touzet et Jean-Paul Savignac ; puis il y avait Agustín Romero, un Espagnol qui était en France depuis de nombreuses années ; et enfin moi, qui étais né à Paris et y vivait depuis trois ans.

Je ne peux pas dire que j'ai toujours ressenti l'appel à la prêtrise. Quand je suis arrivé à Rome, j'ai exprimé une disponibilité de principe, puis j'ai dit ouvertement à saint Josémaria : " Père, je suis prêt à être ordonné. Il m'a pris par le bras et m'a dit, entre autres choses, plus ou moins : "Tu me donnes une grande joie, mon fils, mais quand le moment sera venu, tu devras le faire en toute liberté. Cette conversation était dans le Galleria della CampanaJe pense que c'était à la fin d'une des réunions que nous avions souvent avec lui à cette époque.

-Avez-vous reçu une mission pastorale en Espagne après votre ordination ?

Non. Trois jours après mon ordination, j'ai dit la première messe solennelle dans la basilique Saint-Michel, et je suis immédiatement rentré à Rome. J'y avais déjà collaboré aux activités d'apostolat des jeunes à Orsini, qui était alors un centre pour étudiants universitaires, en donnant des cours de formation chrétienne et en participant à d'autres activités.

Lorsque j'étais déjà prêtre à Rome, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans la paroisse de Tiburtino (San Giovanni Battista à Collatino), et ensuite dans le Sant'EugenioJ'ai travaillé comme prêtre dans différents centres de l'Œuvre, tant pour les femmes que pour les hommes, et j'ai travaillé ici dans les bureaux du siège central. En somme, une carrière normale.

-Quand êtes-vous devenu un fan de tennis ?

J'ai commencé à jouer au tennis relativement tôt, à Barcelone. J'ai beaucoup appris d'un Italien, Giorgio Carimati, aujourd'hui un prêtre âgé, qui jouait très bien au tennis à l'époque ; il avait été presque professionnel en Italie. Mais il y a eu des hauts et des bas avec le tennis, parce que je me suis blessé au coude droit et que je me suis mis au vélo. Maintenant, j'essaie de jouer au tennis ; j'essaie de jouer chaque semaine. Mais ce n'est pas toujours possible, à cause de la météo, de mon emploi du temps, etc.

Jouez-vous à des jeux... "pour de vrai", pour gagner ?

Oui, bien sûr. Quant à la victoire, elle dépend de l'adversaire.

-Vous aimez lire ?

Oui, mais il n'y a pas beaucoup de temps... Je n'ai pas d'auteur préféré. J'ai également lu des classiques. Par manque de temps, il m'a fallu des années pour terminer certains grands livres ; il m'a fallu un an pour terminer certains d'entre eux il y a longtemps. Guerre et paix. J'ai dû lire beaucoup sur la théologie, parce que j'ai enseigné jusqu'en 1994, et aussi parce que je devais étudier des sujets théologiques pour la Congrégation pour la doctrine de la foi.

Théologiquement, vous avez étudié des aspects centraux de l'esprit de l'Opus Dei, comme la filiation divine. Pensez-vous qu'il soit nécessaire d'approfondir ces réflexions ?

Beaucoup a déjà été fait dans ce domaine. Ce qu'il faut faire, c'est continuer, et il faudra toujours le faire. L'esprit de l'Opus Dei est, comme le disait le philosophe et théologien Cornelius Faber, "l'Évangile". sine glossa". C'est l'Évangile, mis dans la vie ordinaire ; il est toujours nécessaire d'aller plus loin.

En ce sens, ce n'est pas qu'il y a maintenant une nouvelle ère, car beaucoup de choses ont déjà été faites. Il suffit de lire, par exemple, les trois " tomes " d'Ernst Burkhart et de Javier López intitulés Vie quotidienne et sainteté.

-Dans un article de ce magazine, en parlant de l'évêque Javier Echevarría, vous avez utilisé l'expression "fidélité dynamique". Qu'est-ce que cela signifie ?

L'expression "fidélité dynamique" n'est pas une originalité, loin de là. Il s'agit de ce que saint Josémaria a expressément affirmé : les manières de dire et de faire changent, tandis que le noyau, l'esprit, reste intact. Ce n'est pas une question de maintenant. Une chose est l'esprit, et une autre est la matérialité du fonctionnement dans des choses accidentelles, qui peuvent changer avec les temps.

La fidélité n'est pas une répétition purement mécanique ; elle consiste à appliquer la même essence à des circonstances différentes. Souvent, il est également nécessaire de maintenir ce qui est accidentel, et parfois de le changer. D'où l'importance du discernement, notamment pour savoir où se situe la frontière entre l'accidentel et l'essentiel.

-Quel rôle avez-vous joué dans la naissance de l'Université pontificale de la Sainte-Croix ?

Je n'avais rien à voir avec les questions juridiques ou institutionnelles. J'étais simplement l'un des premiers professeurs. J'avais été professeur au Collège romain de la Sainte-Croix pendant plusieurs années, en liaison avec l'Université de Navarre, et de 1980 à 1984 j'ai enseigné à l'Université pontificale Urbaniana ; comme j'avais aussi suffisamment de publications, l'autorité compétente du Saint-Siège a considéré que mes qualifications étaient suffisantes pour entrer directement comme professeur ordinaire. Nous étions trois à entrer en tant qu'ordinaux, dans ces conditions : Antonio Miralles, Miguel Ángel Tabet et moi-même.

-Qui ont été vos professeurs, intellectuellement parlant ?

En philosophie, Cornelio Fabro et Carlos Cardona. En théologie, je ne pourrais pas en nommer un en particulier. D'une part, il y a Saint Thomas d'Aquin, Saint Augustin, et plus tard Joseph Ratzinger. Mais je citerais surtout saint Josémaria Escriva : à un autre niveau, logique, non académique, mais par sa profondeur et son originalité. Si je devais nommer un théologien, ce serait lui.

SOUVENIRS DE TROIS PAPES

-Quand avez-vous rencontré Saint Jean Paul II ?

Dans l'une des multitudes de réunions avec le clergé au Vatican, au début du pontificat. Je l'ai vu à plusieurs reprises par la suite, et j'ai accompagné l'évêque Javier Echevarría et déjeuné avec lui à plusieurs reprises, ainsi que trois ou quatre autres personnes.

J'ai également déjeuné avec lui deux autres fois, en raison de mon travail à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

La première fois, nous avons eu une réunion dans l'appartement pontifical où se trouvaient, outre le pape, le secrétaire d'État, le substitut, le cardinal Ratzinger en tant que préfet, et trois consulteurs. Après un bon moment de réunion, les mêmes personnes se rendent à la salle à manger, et pendant le repas, chacun donne son avis, dans l'ordre, sur le sujet en discussion. Entre-temps, cette fois-ci et la deuxième fois, le pape a essentiellement écouté. Il a d'abord dit quelques mots de remerciement pour notre présence, puis il a demandé au cardinal Ratzinger de diriger la réunion, et à la fin il a donné un résumé et une évaluation globale de ce qu'il avait entendu.

Je pense que c'est à la deuxième occasion que, après l'avoir écouté et remercié pour tout ce qui avait été dit, il a mis la main sur sa poitrine et a dit : "Mais la responsabilité est à moi". Il était clair que cela lui pesait vraiment.

-Et quand avez-vous rencontré Benoît XVI ?

J'ai rencontré le cardinal Ratzinger pour la première fois lorsque j'ai été nommé consulteur de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi en 1986. Par la suite, je l'ai rencontré à quelques occasions, lors de réunions avec quelques personnes seulement. Plusieurs autres fois, je suis allé le voir pour diverses questions.

Vous souvenez-vous d'anecdotes liées à ces réunions ?

J'ai toujours remarqué une chose à son sujet : il savait écouter et n'était jamais celui qui mettait fin aux entretiens.

Je me souviens de plusieurs anecdotes. Par exemple, lorsque le célèbre affaire de Lefebvre, j'ai assisté aux entretiens avec l'évêque français, si je me souviens bien, en 1988. Une réunion a eu lieu en présence du Cardinal Préfet Ratzinger, du Secrétaire de la Congrégation, de Lefebvre lui-même avec deux conseillers, et d'un ou deux autres consulteurs de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Lefebvre avait accepté, mais s'est ensuite rétracté. Lorsque j'ai été seul un moment avec Ratzinger, il est sorti de son âme pour me dire avec regret : "Comment pouvez-vous ne pas vous rendre compte que sans le Pape vous n'êtes rien !

En tant que pape, j'ai pu le saluer plusieurs fois, mais pas vraiment avoir une conversation. Après sa démission, je l'ai vu à deux reprises, accompagnant Mgr Echevarria à l'endroit où il vit actuellement : je l'ai trouvé très affectueux, âgé mais avec un esprit clair.

Puisque vous avez mentionné le problème des Lefebvristes, voyez-vous une issue à ce problème ?

Je n'ai pas eu de contact depuis les dernières réunions théologiques avec eux il y a peu de temps, mais d'après les nouvelles, il semble que le problème soit sur le point d'être réglé.

-Quand avez-vous rencontré le Pape François ?

Je l'ai rencontré en Argentine, lorsqu'il était évêque auxiliaire de Buenos Aires. J'accompagnais l'évêque Javier Echevarria. Je l'ai revu en 2003, alors qu'il était déjà cardinal-archevêque. Il donnait l'impression d'être une personne sérieuse, sympathique et proche des préoccupations de la population. Puis son visage a changé : nous le voyons maintenant avec ce sourire continu.

En tant que Pape, je l'ai vu plusieurs fois. Hier, j'ai reçu une lettre de lui. Je lui avais envoyé une lettre le remerciant pour son rendez-vous, pour la rapidité avec laquelle il l'avait effectué et pour le cadeau d'une image de la Vierge qu'il m'avait envoyé ce jour-là. Il m'a répondu par une très belle lettre dans laquelle, entre autres choses, il me demandait de prier pour lui, comme il le fait toujours.

PRIORITÉS

-Lors de son premier jour en tant que prélat, il a fait référence à trois priorités actuelles de l'Opus Dei : la jeunesse, la famille et les personnes dans le besoin. Commençons par les jeunes.

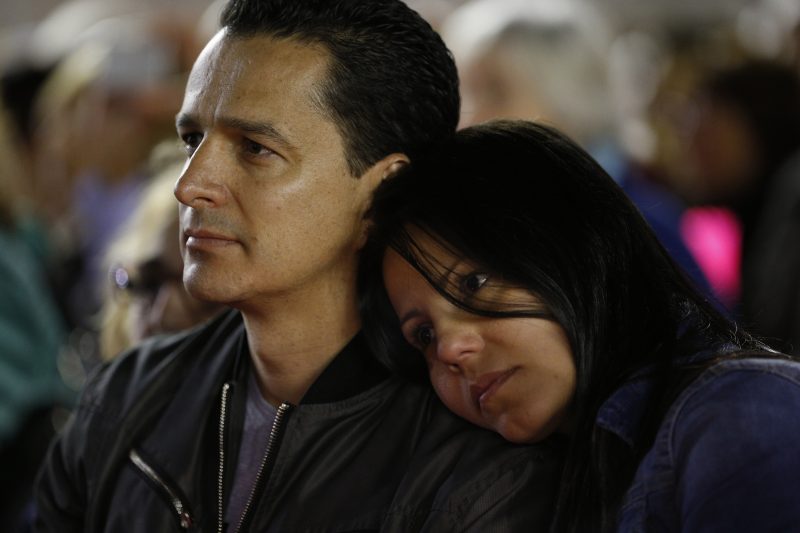

Le travail de l'Opus Dei avec les jeunes montre comment les jeunes d'aujourd'hui - du moins une bonne partie d'entre eux - répondent généreusement aux grands idéaux, par exemple lorsqu'il s'agit de s'engager dans des activités de service pour les plus défavorisés.

Dans le même temps, beaucoup ressentent un manque d'espoir, dû à l'absence d'offres d'emploi, à des problèmes familiaux, à une mentalité consumériste ou à diverses dépendances qui occultent ces grands idéaux.

Il est nécessaire d'encourager les jeunes à se poser des questions profondes qui, en réalité, ne peuvent trouver de réponses complètes que dans l'Évangile. L'un des défis consiste donc à les rapprocher de l'Évangile, de Jésus-Christ, à les aider à découvrir son attrait. Ils y trouveront des raisons d'être fiers d'être chrétiens, de vivre leur foi dans la joie et de servir les autres.

Le défi consiste à les écouter davantage, à mieux les comprendre. Les parents, les grands-parents et les éducateurs jouent un rôle majeur dans ce domaine. Il est important d'avoir du temps pour les jeunes, d'être là pour eux. Donnez-lui de l'affection, soyez patient, offrez-lui de la compagnie et sachez lui proposer des défis exigeants.

- Quelle est, selon vous, la priorité pour la famille ?

Développer ce que le pape François a appelé "le cœur" de l'Europe. Amoris LaetitiaL'Exhortation apostolique sur les fondements et la croissance de l'amour, chapitres 4 et 5.

De nos jours, il est nécessaire de redécouvrir la valeur de l'engagement dans le mariage. Il peut sembler plus attrayant de vivre à l'écart de tout type de lien, mais une telle attitude aboutit souvent à la solitude ou au vide. L'engagement, en revanche, consiste à utiliser sa liberté en faveur d'une entreprise de valeur et de grande envergure.

De plus, pour les chrétiens, le sacrement du mariage donne la grâce nécessaire pour rendre fructueux cet engagement, qui n'est pas seulement l'affaire de deux personnes, car Dieu est au milieu. Il est donc important d'aider à redécouvrir la sacramentalité de l'amour conjugal, en particulier pendant la période de préparation au mariage.

-Lors de vos voyages pastoraux avec Mgr Echevarria, vous avez vu de nombreuses initiatives en faveur des personnes défavorisées. Avez-vous constaté de visu cette nécessité ?

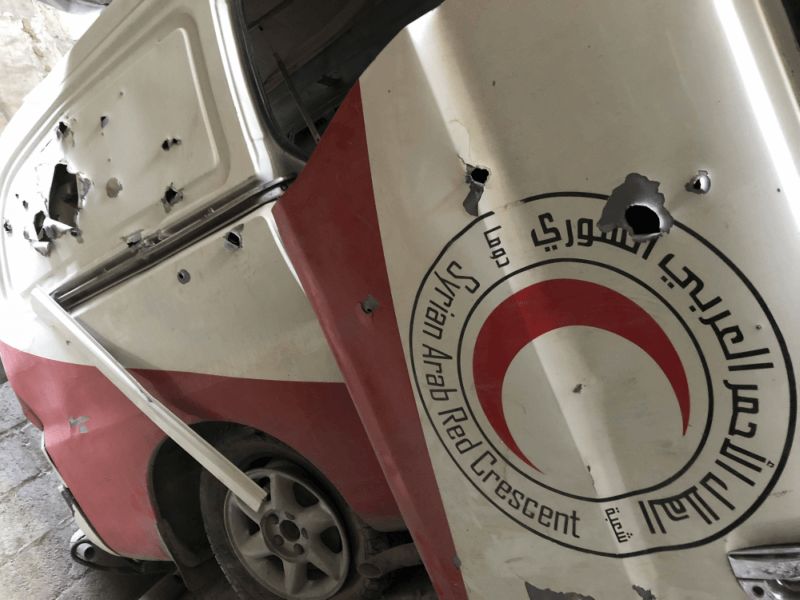

La pauvreté dans le monde est impressionnante. Il y a des pays qui ont, d'une part, des personnes de haut niveau, des scientifiques, etc., mais aussi une énorme pauvreté, qui coexistent ensemble dans les grandes villes. Ailleurs, vous trouvez une ville qui ressemble à Madrid ou à Londres et, à quelques kilomètres de là, vous trouvez des bidonvilles d'une misère matérielle impressionnante, qui forment tout un chapelet de bidonvilles autour de la ville. Le monde est différent d'un endroit à l'autre. Mais ce qui frappe partout, c'est le besoin de servir les autres, le besoin que la doctrine sociale de l'Église devienne une réalité.

- Dans quel sens les personnes dans le besoin sont-elles une priorité pour l'Église et, en tant que telle, pour l'Opus Dei ?

Ils sont une priorité parce qu'ils sont au cœur de l'Évangile et parce qu'ils sont aimés d'une manière particulière par Jésus-Christ.

Dans l'Opus Dei, il y a un premier aspect plus institutionnel : celui des initiatives que les personnes de la Prélature promeuvent avec d'autres personnes pour pallier les besoins spécifiques du temps et du lieu dans lesquels elles vivent, et auxquelles l'Œuvre apporte une assistance spirituelle. Quelques cas concrets et récents sont, par exemple, Laguneà Madrid, une initiative sanitaire visant à prendre en charge les personnes ayant besoin de soins. les soins palliatifs; Los Pinosun centre éducatif situé dans une zone marginale de Montevideo, qui promeut le développement social des jeunes ; ou le Clinique de santé Iwolloun dispensaire médical qui fournit des soins gratuits à des centaines de personnes dans les zones rurales du Nigeria. Ces œuvres et bien d'autres semblables devraient se poursuivre et se développer, car le cœur du Christ y conduit.

L'autre aspect, plus profond, est d'aider chaque membre de la prélature et chaque personne qui vient dans ses apostolats à découvrir que leur vie chrétienne est inséparable de l'aide aux plus démunis. Si nous regardons autour de nous, sur notre lieu de travail, dans la famille, nous en trouverons tant d'occasions : les personnes âgées vivant dans la solitude, les familles en difficulté économique, les pauvres, les chômeurs de longue durée, les malades du corps et de l'âme, les réfugiés... Saint Josémaria s'est engagé à prendre soin des malades, parce qu'il voyait en eux la chair souffrante du Christ Rédempteur. C'est pourquoi il avait l'habitude de les qualifier de "trésor". Ce sont des drames que nous rencontrons dans la vie ordinaire. Comme le disait Mère Teresa de Calcutta, aujourd'hui sainte, "il n'est pas nécessaire d'aller en Inde pour prendre soin des autres et leur donner de l'amour : vous pouvez le faire dans la rue même où vous vivez".

- Dans la société d'aujourd'hui, l'évangélisation pose de nouveaux défis, et le pape nous rappelle que l'Église est toujours "en marche". Comment l'Opus Dei participe-t-il à cette invitation ?

Le pape appelle à une nouvelle étape de l'évangélisation, caractérisée par la joie de ceux qui, après avoir rencontré Jésus-Christ, se mettent à partager ce don avec leurs pairs.

Seuls ceux qui ont une expérience personnelle de Jésus-Christ peuvent donner la vraie joie. Si le chrétien passe du temps en contact personnel avec Jésus, il pourra témoigner de la foi au milieu des activités ordinaires, et aider à y découvrir la joie de vivre le message chrétien : le travailleur avec le travailleur, l'artiste avec l'artiste, l'étudiant universitaire avec l'étudiant universitaire.....

Dans l'Opus Dei, nous voulons - avec tous nos défauts - contribuer à la construction de l'Église sur nos lieux de travail, dans nos familles... en nous efforçant de sanctifier la vie ordinaire. Il s'agira souvent de sphères professionnelles et sociales qui n'ont pas encore fait l'expérience de la joie de l'amour de Dieu et qui, en ce sens, sont également périphéries qui doivent être atteints, un à un, de personne à personne, d'égal à égal.

Une préoccupation répandue dans l'Église est celle des vocations. Quels conseils donneriez-vous, sur la base de l'expérience de l'Opus Dei ?

Dans l'Opus Dei, nous connaissons les mêmes difficultés que tout le monde dans l'Église, et nous demandons à notre Seigneur, qui est le " maître de la moisson ", d'envoyer " des ouvriers dans sa moisson ". Un défi particulier est peut-être d'encourager la générosité chez les jeunes, en les aidant à comprendre que se donner à Dieu n'est pas seulement un renoncement mais un don, un don qui est reçu et qui rend heureux.

Quelle est la solution ? Je pense à ce qu'a dit le fondateur de l'Opus Dei : "Si nous voulons être plus, soyons meilleurs". La vitalité de l'Église ne dépend pas tant de formules d'organisation, nouvelles ou anciennes, mais d'une ouverture totale à l'Évangile, qui conduit à un changement de vie. Tant Benoît XVI que le pape François nous ont rappelé que ce sont avant tout les saints qui font l'Église. Alors, voulons-nous plus de vocations pour l'ensemble de l'Église ? Efforçons-nous davantage de correspondre personnellement à la grâce de Dieu, qui sanctifie.

Depuis votre élection, vous avez souvent demandé des prières pour l'Eglise et pour le Pape. Comment faites-vous pour favoriser cette unité avec le Saint Père dans la vie des gens ordinaires ?

Il me demande conseil. Tous ceux qui ont salué personnellement le pape François, et depuis 2013 ils ont dû être des milliers, ont entendu cette demande : " Priez pour moi ".. Ce n'est pas un cliché. J'espère que chaque jour, dans la vie d'un catholique, il ne manque pas un petit geste pour le Saint-Père, qui a beaucoup de poids : réciter une simple prière, faire un petit sacrifice, etc. Il ne s'agit pas de chercher des choses difficiles, mais quelque chose de concret, de quotidien. J'encourage également les parents à inviter leurs enfants, dès leur plus jeune âge, à dire une courte prière pour le Pape.

Charisme et hiérarchie dans l'Opus Dei, deux dimensions dans la même réalité. La relation entre les dons du Saint-Esprit dans l'Église

Charisme et hiérarchie dans l'Opus Dei, deux dimensions dans la même réalité. La relation entre les dons du Saint-Esprit dans l'Église