Sur décision du pape, le prêtre jésuite fait également partie des organisateurs de la rencontre de février avec les présidents des conférences épiscopales du monde entier, convoquée par François sur le thème de la protection des mineurs. Palabra l'a interviewé à l'occasion de cette rencontre.

Du 21 au 24 février, le pape François a convoqué les présidents des conférences épiscopales du monde entier au Vatican pour discuter ensemble de la protection des mineurs et de la prévention des cas d'abus sur les mineurs et les adultes vulnérables.

Il s'agit d'une véritable nouveauté, puisque pour la première fois, la question est abordée de manière systématique et avec les plus hauts représentants de l'épiscopat mondial. Pour l'occasion, les participants à la réunion ont été invités à suivre l'exemple du Saint-Père et à rencontrer personnellement les victimes d'abus avant la réunion de Rome, afin de prendre conscience de la vérité de ce qui s'est passé et de ressentir la souffrance que ces personnes ont endurée.

Hans Zollner, jésuite, membre de la Commission pontificale pour la protection des mineurs et président du Centre pour la protection des mineurs de l'Université pontificale grégorienne, à qui le pape a confié le secrétariat d'organisation de la rencontre du mois prochain.

Le prêtre, qui est également psychologue, aborde le sujet dans son ensemble, en racontant son expérience et en soulignant les aspects vraiment importants pour une prévention efficace, à commencer par la formation du clergé et la protection des plus faibles, afin de sensibiliser au phénomène.

P. Zollner, en 2002, saint Jean-Paul II, s'adressant aux cardinaux des États-Unis d'Amérique au sujet du scandale des abus qui éclatait ces mois-là, a exprimé le souhait que toute cette douleur et cet inconfort conduisent à un sacerdoce et un épiscopat "saints". Peut-on dire qu'une première prise de conscience de la gravité du phénomène remonte à cette période ?

-En vérité, la prise de conscience de ce phénomène par certaines personnes de l'Église a commencé bien plus tôt. Par exemple, le Conseil d'Elvira en Espagne, il y a 1 700 ans, avait déjà écrit sur les scandales liés aux abus sexuels. Le Canon 71 stipule : "Les hommes qui violent les garçons ne recevront pas la communion, même pas à la fin".. Cependant, depuis 2002, comme on l'a observé, il se passe quelque chose de différent.

Le problème des abus sexuels sur mineurs est passé du statut de tabou à l'espace du discours public dans l'Église, mais aussi dans la société. Il y a de nombreuses raisons à cela, dont l'une des plus importantes est l'attention que les médias ont portée à ce problème.

Les paroles de Jean-Paul II à l'occasion de la rencontre avec les cardinaux américains sont pertinentes aujourd'hui : "La maltraitance des jeunes est un symptôme grave d'une crise qui frappe non seulement les jeunes, mais aussi le monde dans son ensemble.ónon seulement à l'Église, mais aussi à la société dans son ensemble"..

À cette occasion, le Pontife polonais a parlé d'un véritable crime, reconnaissant la nécessité d'établir des critères utiles Est-ce vraiment le cas ?

-Nous pouvons constater de nombreux changements après la rencontre de 2002, notamment dans l'Église aux États-Unis.

Après la performance rigoureuse de la soi-disant Charte de DallasDes audits privés ont montré que des diocèses comme celui de Boston ont créé des environnements catholiques qui figurent désormais parmi les lieux les plus sûrs pour les enfants.

Les adultes qui travaillent avec des enfants ont reçu une formation rigoureuse, et une plus grande attention est accordée à la sélection de ceux qui peuvent travailler avec des enfants. Lorsque des précautions préventives ont été prises, nous pouvons constater des résultats mesurables et positifs.

Le pontificat de Benoît XVI a été le théâtre d'un dévoilement de scandales, provenant cette fois d'Europe, et en particulier d'Irlande. La lettre adressée en 2010 par le pape émérite aux évêques de cette région émeut...

-Comme le Pontife l'a dit précisément dans cette lettre : "Personne n'imagine que cette situation pénible sera résolue en peu de temps. Des avancées positives ont été réalisées, mais il reste encore beaucoup à faire"..

Benoît XVI a également été le premier pape à rencontrer à plusieurs reprises des victimes d'abus. Il a exprimé l'importance pour l'Église de s'occuper de ceux qui ont subi ces crimes.....

-Nous pouvons dire que les dirigeants de l'Église n'ont certainement pas toujours fonctionné en ayant pleinement conscience de l'ampleur du problème. Nous voyons cela tout le temps. Benoît XVI a beaucoup fait pour lutter contre les abus, également avant qu'il ne devienne pape, pendant son activité de responsable de la Doctrine de la Foi. Il a eu le courage d'agir, contre la volonté de beaucoup, pour dénoncer les crimes de Marcial Maciel, par exemple, et d'autres. Toutefois, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas été plus agressif dans la gestion du problème en tant qu'archevêque de Munich, il a répondu : "Pour moi... c'était une surprise qu'il y ait des abus à cette échelle en Allemagne aussi".comme il l'a raconté dans le livre La lumière du monde.

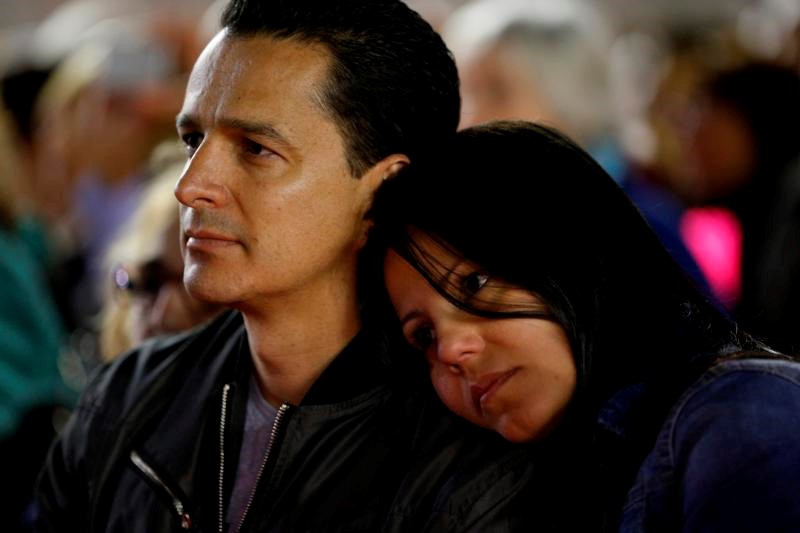

Le Pape François a poursuivi cette attention aux victimes en recevant régulièrement à Santa Marta, de manière strictement privée, ceux qui portent les blessures de l'abus. Pensez-vous que ce type de rencontre puisse alléger d'une certaine manière la souffrance de ces personnes ?

-J'ai été témoin lorsque j'ai accompagné deux personnes qui avaient été abusées sexuellement par des prêtres. Le 7 juillet 2014, le pape François a invité deux Anglais, deux Irlandais et deux Allemands, tous victimes d'abus sexuels cléricaux, à Santa Marta. L'une de ces personnes a remis au Saint-Père une carte postale représentant l'image du Pietà. Il a été le dernier à s'adresser au Saint-Père. Il racontait l'histoire en présence de sa femme, et il s'est mis à pleurer. Il a dit : "Je vois cela [la Pietà] comme un signe : Marie était avec son fils, mais je n'avais personne à mes côtés"..

Le pape François a pris la carte, et n'a pas dit grand-chose. À la fin, il a promis à l'homme qu'il prierait pour lui. Un an plus tard, en octobre 2015, après la messe, le pape a déclaré : "¿Comment vont les deux personnes [qui ont été maltraitées] ? Dites à M. Tal que sa carte est dans le coin de ma chambre où je prie chaque matin".. Ces deux personnes sont revenues à l'Église, et toutes deux sont impliquées dans la vie paroissiale.

Tous deux conviennent que le traumatisme spirituel a été la partie la plus difficile de leur expérience. Ils ne pouvaient pas prier, ils n'avaient pas trouvé de sens et ne croyaient pas au Dieu représenté par les prêtres qui les avaient abusés. Il faut dire que cela était surtout dû à l'inertie, et au refus des autorités ecclésiastiques de les écouter vraiment.

En 2014, un an après son élection, le pape François a créé la Commission pontificale pour la protection des mineurs, dont vous êtes le secrétaire. Que fait exactement cet organisme ?

-Je pense qu'il est important de souligner que le travail de la Commission pontificale ne se concentre pas sur les cas individuels, qui restent sous la juridiction de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Conformément à la mission qui lui a été confiée par le Saint-Père lui-même, ses membres se concentrent principalement sur trois domaines : l'écoute des victimes, l'orientation, l'éducation et la formation du personnel de l'Église, qu'il s'agisse du clergé, des religieux ou des laïcs.

Quel degré de sensibilisation à ce phénomène avez-vous pu enregistrer au niveau des Églises locales ?

-Au cours des dernières années, en se rendant dans plus de 60 pays pour promouvoir l'activité des Sauvegarde (sauvegarde), j'ai fait l'expérience de l'unité profonde que peut apporter la foi catholique : nous partageons un même credo, nous célébrons la même eucharistie, nous enseignons un même catéchisme. J'ai également fait l'expérience de l'unité que nous partageons dans les problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant qu'Église. Certes, il est troublant de savoir que des abus sexuels sur des mineurs ont été commis dans chaque province et territoire d'un diocèse. En même temps, alors que nous prenons acte de cette réalité, nous convenons qu'il est dans notre intérêt commun de contribuer à une culture de la sauvegarde. Il est clair qu'il existe des facteurs culturels qui rendent impossible la création d'une solution unique. Je me souviens, par exemple, que j'étais à Bangkok, en Thaïlande, lors d'une réunion de la Fédération des conférences épiscopales d'Asie. Onze pays étaient représentés, chacun ayant ses propres problèmes liés au comportement du clergé, mais tous présentant d'énormes différences en termes de sensibilisation et de volonté de parler du problème, en partie à cause d'une culture de la honte très prononcée autour de la sexualité en Asie. L'Église est confrontée au défi de faire comprendre les problèmes de comportement et de surmonter les inhibitions qui entourent le sujet.

La culture de la Suède, pays aux racines puritaines, est tout à fait différente : elle promeut désormais une conception très libérale de l'expression et de l'expérience de la sexualité. Ici, le défi est de communiquer comment la liberté d'expression et l'autodétermination ont des limites par rapport aux droits de l'enfant.

Au Malawi, en Afrique australe, j'ai donné une série de séminaires pour les religieux. Ici, le facteur important est la pauvreté. Par exemple, plusieurs personnes peuvent partager une petite pièce : les parents, six enfants, un cousin et un grand-père. Les limites des relations sont floues. L'activité sexuelle n'est pas cachée, et les filles peuvent facilement être abusées au sein de la famille.

Les rites traditionnels de passage à l'âge adulte se sont estompés, alors qu'ils constituaient autrefois un facteur culturel qui donnait des indications sur la manière de vivre la sexualité au sein de la communauté. Cette situation est aggravée par la corruption de la police et un système juridique défaillant.

L'enjeu est donc de sensibiliser et d'éduquer, de permettre aux jeunes de connaître leurs droits et de pouvoir s'autodéterminer, et d'aider les parents à intervenir pour construire des communautés fortes où les abus sont évités.

Ces derniers mois, les mauvaises nouvelles sont venues à nouveau des États-Unis, avec le rapport sur la Pennsylvanie, de l'Allemagne, de l'Irlande et de l'Australie. Il s'agit clairement d'affaires du passé, mais pourquoi ne sont-elles mises en lumière que maintenant ?

-Nous sommes sans aucun doute confrontés à un changement culturel. Au cours de l'année écoulée, et plus particulièrement aux États-Unis et en Allemagne, on a assisté à un vaste mouvement de personnes se ralliant autour du hashtag #MeToo. Ce mouvement se concentre principalement sur les abus sexuels en tant qu'abus de pouvoir.

Si aux États-Unis en 2002, et en Allemagne en 2010, la crise faisait référence à une culture de la "omertàLa deuxième vague est davantage axée sur le pouvoir utilisé dans l'abus sexuel des personnes désavantagées dans une relation de pouvoir.

Qu'est-il advenu du tribunal interne du Vatican chargé de juger les affaires impliquant des évêques et des clercs accusés de ne pas avoir protégé les victimes de manière adéquate ?

-Comme l'indiquent clairement les indications du Motu Proprio Comme une mère aimanteIl n'y a pas besoin d'un autre Tribunal au Vatican, mais de l'exécution des procédures internes des Congrégations compétentes à l'égard des supérieurs (qui sont nombreux : la Secrétairerie d'Etat, les Congrégations pour les évêques, pour les religieux, pour les laïcs, pour les Eglises orientales, pour l'évangélisation des peuples), lorsqu'une plainte pour négligence ou abus de pouvoir est déposée.

Vous êtes également président de l'Institut de psychologie de l'Université pontificale grégorienne. Quelle contribution pouvez-vous apporter ? les sciences humaines dans la prévention de ce phénomène ?

-De nombreuses indications pourraient être données ici, mais je mentionnerai trois éléments qui sont parmi les plus importants pour une bonne stratégie de prévention.

La première consiste à former des formateurs pour les diocèses, un personnel compétent capable de gérer un bureau de formation diocésain. Sauvegarde (sauvegarde) et être capable de traiter les questions et les besoins qui se présentent au niveau local. Ils doivent avoir une bonne connaissance des lois civiles et canoniques relatives à ce domaine ; être en contact avec les organisations et agences locales qui peuvent être considérées comme des alliées dans la prévention des abus. La deuxième chose, liée à la précédente, est d'avoir une politique claire sur les conditions dans lesquelles les différentes personnes peuvent travailler avec les jeunes, quels sont les processus d'évaluation de l'efficacité de l'intervention. filtrage (dépistage) sont appliquées, quels sont les comportements et les situations à éviter, et ce qu'il faut faire si quelqu'un a connaissance d'un comportement douteux ou alarmant à quelque égard que ce soit.

Enfin, et c'est le point le plus important, les Sauvegarde Nous avons besoin de modèles de personnes qui prennent la question de la sauvegarde au sérieux et qui montrent à la communauté, par leur enthousiasme et leur conviction, qu'elle fait partie intégrante du message de l'Évangile.

La formation dès les premières années du séminaire est-elle donc centrale ?

-Deux choses sont particulièrement importantes dans la formation au séminaire. Tout d'abord, une attitude d'engagement envers la croissance intérieure et l'intériorisation. Sans une foi profonde et une personnalité intégrée qui englobe tous les aspects émotionnels, relationnels et sexuels, la personne n'est pas en mesure d'avancer sur le chemin de la vocation avec un engagement sérieux et durable dans le temps.

La deuxième attitude est la perspective du don de soi. Les vocations sacerdotales et religieuses ne doivent pas viser l'autosatisfaction : "Je suis bien avec moi-même et avec mon Dieu". Ce n'est que sur des bases solides et mûres qu'une personne peut commencer à suivre l'appel du Seigneur, qui demande de renoncer à tout, y compris aux certitudes créées au sein de l'Église, aux attentes de pouvoir et de rôles, ainsi qu'à toute éventuelle fermeture d'esprit.

Le scandale des abus sur les enfants est souvent lié à l'obligation du célibat. Quelle est votre appréciation de ce débat ?

-Il n'existe pas de lien de causalité direct entre le célibat et les abus sexuels sur mineurs. Le célibat en soi ne conduit pas à un comportement abusif dans un sens mono-causal ; tous les rapports scientifiques et ceux commandés par les gouvernements ces derniers temps le disent. Il peut cependant devenir un facteur de risque lorsque le célibat n'est pas bien vécu au fil des ans, conduisant les personnes à divers types d'abus : d'argent, d'alcool, de pornographie sur Internet, d'adultes ou de mineurs.

Le point essentiel est que presque aucune des personnes qui agressent des mineurs ne vit une vie d'abstinence sexuelle. Et deuxièmement, 95 % de tous les prêtres ne sont pas des violeurs, et donc le célibat ne conduit évidemment pas à un comportement abusif en tant que tel, mais seulement à terme. Statistiquement, on observe qu'un prêtre abuseur abuse en moyenne pour la première fois - c'est un fait scientifiquement établi - à l'âge de 39 ans ; si l'on regarde les données concernant d'autres catégories de personnes, on constate qu'un formateur, un enseignant ou un psychologue est condamné pour la première fois pour abus à l'âge de 25 ans. Le célibat est donc un problème s'il n'est pas vécu, s'il n'est pas intégré dans un mode de vie sain.

Il y a des conférences épiscopales qui sont en avance sur d'autres dans ces domaines. Si vous deviez faire le point sur la prise de conscience du phénomène, au niveau mondial et après quinze ans depuis la première prise de conscience, que diriez-vous ?

-Ces dernières années - surtout depuis 2011-2012, à la suite de la lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi aux Conférences épiscopales du 3 mai 2011, et du colloque Vers la guérison et le renouveau Février 2012 à l'Université Grégorienne - la prise de conscience de la gravité des faits et de la nécessité d'agir s'est accrue.

Les rencontres des papes Benoît XVI et François avec les victimes, la création de la Commission pontificale pour la protection des mineurs, les récentes lettres du Saint-Père à la Conférence épiscopale chilienne et au peuple de Dieu au cours des derniers mois : tout cela a énormément contribué à un changement d'attitude dans le monde entier. Et j'en ai été le témoin direct, car j'ai été invité à prendre la parole dans des pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Malawi ou le San Salvador, pour n'en citer que quelques-uns.

En ce qui concerne la récente lettre du pape François au peuple de Dieu sur les souffrances que ces crimes causent au corps de l'Église, le texte attribue la cause principale de leur perpétuation au "cléricalisme". Êtes-vous d'accord ?

-Il y a certainement un problème avec le cléricalisme, s'il est compris comme une tendance de certaines personnes à se définir elles-mêmes et leur vie davantage sur la base de la fonction et du poste qu'elles occupent que sur la base de leur propre personnalité et de leurs capacités individuelles.

Le cléricalisme n'existe pas seulement dans le clergé. C'est ce que m'ont appris certains laïcs, qui me parlent souvent de leurs pairs qui affichent des attitudes "cléricales", et cela aussi est un problème. On peut le voir lorsque quelqu'un s'accroche au prestige et mesure son importance au nombre de secrétaires qu'il a, au type de voiture qu'il conduit, etc.

D'autre part, certains considèrent que la cause des abus doit être recherchée dans le phénomène de l'homosexualité généralisée chez les prêtres. Vous qui avez étudié ce phénomène, dans quelle mesure considérez-vous cette affirmation comme plausible ?

-On en parle beaucoup aujourd'hui. Certains diront que nous avons une certaine proportion d'homosexuels parmi le clergé ; cela est déjà clair, et nous ne devons pas le nier. Mais il est tout aussi clair que l'attirance pour une personne du même sexe ne conduit pas automatiquement à un comportement abusif. Et, sur la base de mon expérience et de ce que j'ai lu, j'ajouterais que toutes les personnes qui ont commis des abus, qu'il s'agisse de prêtres ou d'hommes de toute autre nature, ne s'identifient pas comme homosexuelles, indépendamment de leur comportement.

Cependant, qu'il soit homosexuel ou hétérosexuel, il est demandé au prêtre de vivre l'engagement du célibat de manière cohérente. La question centrale concernant les abus sur les mineurs (et les adultes) ne porte donc pas sur l'orientation de la sexualité, mais sur le pouvoir : c'est ainsi que les victimes le décrivent, et nous le voyons également dans les personnalités et la dynamique des abuseurs.

En février, le pape François a réuni tous les présidents des Conférences épiscopales sur le thème de la protection des mineurs, et vous avez été nommé membre du comité d'organisation. Pourquoi cette initiative est-elle importante ?

-La réunion de février est importante car, pour la première fois, l'aspect systémique-structurel des abus et leur dissimulation, le silence et l'inertie dans l'action contre ce mal seront discutés de manière ciblée et systématique. Le pape lui-même nous a invités à confronter le lien entre "abus sexuels, abus de pouvoir et abus de conscience". La sexualité est toujours aussi l'expression d'autres dynamiques, notamment celles du pouvoir.

Pouvez-vous prévoir comment les travaux vont se dérouler et si des décisions particulières sont attendues à la fin de la réunion ?

-Il y aura des conférences, des groupes de travail et des volets thématiques. Les trois jours de travail porteront sur les thèmes suivants "responsabilité, obligation de rendre des comptes, transparenceCe sont des questions qui ont été très discutées ces derniers mois et que, d'une certaine manière, le pape François a mises à l'ordre du jour de l'Église avec ses lettres aux évêques du Chili et au peuple de Dieu.

En résumant toute votre expérience dans ce domaine, êtes-vous confiant ?

-Je pense que nous nous rendons compte que les moyens, les instruments et nos pensées sur ce que Dieu attend de nous ne sont plus adéquats, ni pour répondre à ce qui s'est passé ces dernières années et décennies, ni pour poursuivre notre chemin de foi dans le monde d'aujourd'hui, en cherchant Dieu et en suivant l'Évangile de Jésus-Christ. Je suis confiant car Dieu a mis en mouvement de nombreuses personnes afin qu'elles puissent à nouveau témoigner de Lui de manière crédible et convaincante.

Je suis confiant parce que j'ai rencontré tant de personnes qui se dépensent entièrement pour un service plus sincère, pour une attention aux plus vulnérables, pour une Église qui suit son Seigneur, le Seigneur qui a choisi de mourir pour le salut plutôt que de régner selon des critères politiques et de pouvoir.

Mais en définitive, la confiance repose sur le Seigneur de l'histoire, qui nous accompagne et nous guide, à sa manière et selon ses plans.

Le mystère de Paul VI

Le mystère de Paul VI