Ich wurde 1994 in St. Petersburg geboren. In jenen Jahren war es in der kulturell "westlichsten" Stadt des postsowjetischen Russlands sehr üblich, "seltsam" zu sein. Meine Familie war auch "seltsam": Wir waren glühende Protestanten.

Die Gemeinde, die wir besuchten, war eine Mischung aus Evangelikalen und Baptisten. Jeden Sonntag trafen wir uns in einem Bibliotheksgebäude in der Nachbarschaft. Wir sangen, beteten, hörten uns Predigten an und unterhielten uns mit Gleichgesinnten, die von amerikanischen und englischen Pastoren evangelisiert wurden.

Evangelische Liturgie

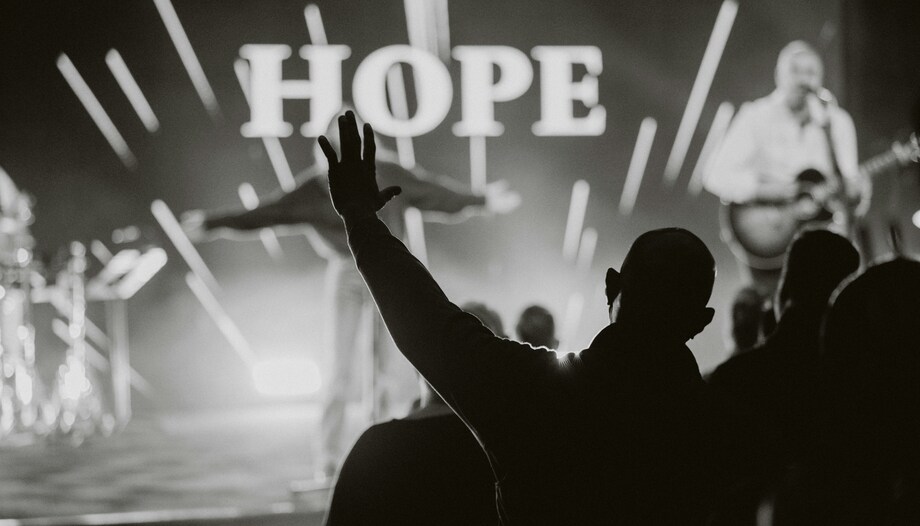

Die "Liturgie" dieser Treffen war ganz einfach: Zuerst hängten wir große Schilder mit den Worten "Jesus" und "Gott ist treu" an die Wände des gemieteten Versammlungssaals, dann kam eine Musikgruppe auf die Bühne - es war ihr Dienst an der Gemeinschaft - mit Schlagzeug, Bass, Akustikgitarre, Geige, Flöte und Tasten.

Die Texte der Lieder wurden genau dort projiziert. Die Texte waren einfach, für jeden verständlich und motivierend und brachten uns manchmal sogar zum Weinen, entweder vor Freude oder weil wir uns als vergebene Sünder in Gottes Händen fühlten. Oft spielten sie Welthits von protestantischen Popgruppen in russischer Übersetzung. Manchmal klatschten wir mit.

Es folgte die von einem der Pastoren geleitete Meditation des Wortes, der Moment des "Friedensgebens" - eine etwas unangenehme Zeit von 5-10 Minuten, in der wir uns fragten, wie es uns geht und ob alles gut läuft -, gefolgt von einer symbolischen Erinnerung an das letzte Abendmahl.

Es gab auch Rückzugsmöglichkeiten (Rückzugsgebiete): Wochenenden in Häusern, die in Stille verbracht wurden, gemeinsames Beten, Studium der Heiligen Schrift und viele andere Aktivitäten. Dank dieser protestantischen Gemeinschaft begannen viele Menschen, täglich in der Bibel zu lesen, sich mit ihren eigenen Worten an Jesus zu wenden und sich "des Evangeliums Christi nicht zu schämen" (vgl. Rom 1, 16).

Traditionelle" Christen

Die "traditionelleren" Christen, wie die Orthodoxen und Katholiken, wenn sie überhaupt erwähnt wurden, galten als veraltet, nicht auf die Bedürfnisse der heutigen Gesellschaft eingehend und zogen oft ihre archaischen Rituale einer lebendigen Beziehung zu Gott vor.

Ein besonderer Vergleich wurde mit der gesamten orthodoxen Tradition gezogen, der vorherrschenden christlichen Konfession in Russland. Kritisiert wurden der "Götzendienst" der Ikonen, lange Riten in einer unverständlichen Sprache (die Liturgie wird in Kirchenslawisch gefeiert), die seltsame Kleidung der Geistlichen und alte Frauen, die schimpfen, wenn man sich beim Betreten der Kirche nicht bekreuzigt oder, wenn man eine Frau ist, in Hosen oder ohne Kopfbedeckung eintritt. Die meisten dieser Vorwürfe entbehren nicht nur einer realen Grundlage, sondern sind auch nichts weiter als isolierte, einmalige Ereignisse, die auf die Spitze getrieben wurden und zu Stereotypen bei Menschen geworden sind, die sich nicht eine Minute lang dafür interessiert haben, warum wir Christen das tun, was wir tun.

Konvertierung zum Katholizismus

Meine Familie konvertierte dank der intellektuellen Unruhe meines Vaters zum Katholizismus, als ich vierzehn Jahre alt war. Mein Vater interessierte sich für die frühchristliche Geschichte, und eines Tages nahm er uns - meine Mutter, meinen jüngeren Bruder und mich - mit in eine nahe gelegene Kirche. Als kürzlich vom Protestantismus Konvertierter muss man nicht nur keine Bibelverse auswendig lernen, sondern auch nicht neu lernen, wie man betet; derselbe Jesus, mit dem man früher in seinem persönlichen Gebet gesprochen hatte, befindet sich in diesem Kasten, den die Katholiken Tabernakel nennen. Es ist mehr als eine Bekehrung, es ist eine Begegnung.

Seit dieser Begegnung erschien mir all die "Komplexität" und der "Archaismus" der Liturgie - sowohl der römischen als auch der byzantinischen - als eine Forderung des gesunden Menschenverstands. Dort, vor dem lebendigen Christus, konnte man nicht dieselben Lieder singen oder dieselben Dinge tun wie in der protestantischen Gemeinde: Alles, was ich zuvor getan hatte, all die "Modernität" und "Klarheit" des protestantischen Gottesdienstes, erschien mir unzureichend. Die Gegenwart des lebendigen Gottes verlangte nicht nach "Modernität", sondern nach "Ewigkeit"; nicht nach dem "Verstehen" der Sprache, sondern nach dem "Mysterium", denn Gott, der ewig ist, ist mehr als "modern", und als Mysterium ist er viel mehr, als man verstehen kann.

Die "Temazos" (Treffer)

Ich weiß nicht, was bestimmte pastorale Entscheidungen antreibt, aber ich nehme an, dass es für jemanden, der Gott in einer katholischen Kirche begegnet ist, seltsam ist, das Alpha und Omega hinter einem - in "aktueller und verständlicher Sprache" verfassten - Zeichen des Pop-Genres versteckt zu sehen. Als ob Gott sich mehr um Moden als um Menschen kümmert.

Es scheint, dass es Musikgenres gibt, deren Form untrennbar mit dem Ereignis verbunden ist, dem sie gewidmet sind. Zum Beispiel macht das Singen von "Cumpleaños feliz" oder "Las Mañanitas" nur im Zusammenhang mit dem Ereignis Sinn, für das sie bestimmt sind. Die Mexikaner würden jedoch nicht auf die Idee kommen, ihr Geburtstagslied zu ändern - sei es, weil es "für andere schwer zu verstehen" sein könnte oder weil es als "altmodisch" gilt. Es ist merkwürdig, dass etwas Ähnliches nicht mit Musik geschieht, die für Ereignisse wie die Messe bestimmt ist, ein Ereignis, das im Leben der Christen eine viel tiefere Bedeutung hat als ein Geburtstag.

Ich bin seit zwei Jahren in Spanien, dem katholischsten Land Europas, und ich bin verwirrt von dem Eifer einiger Leute, die Liturgie in etwas zu verwandeln, das mich ihrer Meinung nach an meine protestantische Kindheit in einem gemieteten Raum in der Bibliothek des Viertels erinnert: ein paar Schilder, eine Bühne, ein Eingangslied zur Untermalung, eine süße Melodie, die die Gefühle berührt, aber nicht dazu beiträgt, sie zu ordnen; ein "temazo", der schöne Dinge sagt, aber dessen Genre dazu verurteilt ist, im Rampenlicht zu stehen. "Das ist es, was die Leute mögen. Das zieht die jungen Leute an". So sagte man früher in meiner geliebten protestantischen Gemeinde.

Linguist und Übersetzer, Doktor der Philologie, Universität der Völkerfreundschaft Russlands (Moskau).