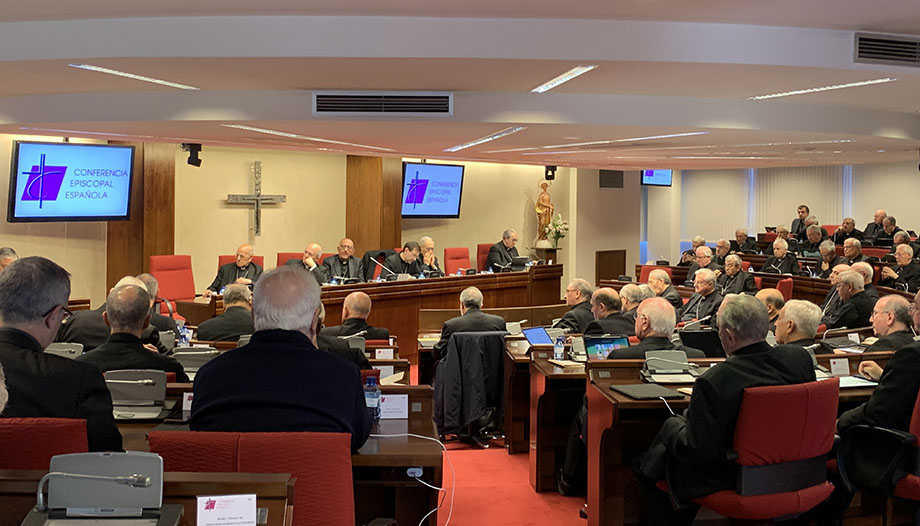

Die Vollversammlung der spanischen Bischöfe begann am Montag, den 20. November, mit mehreren Themen: der soziopolitische Bruch, der den spanischen sozialen Kontext kennzeichnet, der Umgang mit Missbrauch in der Kirche und im Hintergrund das Treffen mit Papst Franziskus am 28. November, bei dem die Ergebnisse des Besuchs in den spanischen Priesterseminaren diskutiert werden.

Der Kardinalerzbischof von Barcelona und Vorsitzende der spanischen Bischöfe, Monsignore Juan José Omella, eröffnete diese Vollversammlung mit einer Rede, die sich auf die Herausforderungen konzentrierte, vor denen die Kirche in Spanien steht, "in einer Zeit, die von Krieg, Polarisierung und der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Krise in unserem Land geprägt ist". In diesem Sinne verwies er auf "die mehr als 11 Millionen Menschen in Spanien, die in einer Situation sozialer Ausgrenzung leben, oder die fast 5 Millionen, meist Teenager und junge Menschen, die sich allein fühlen".

In einem Kontext, den er als "polarisiert" bezeichnete, rief der Präsident der EWG dazu auf, "geeinter denn je" zu bleiben, und betonte, dass "die Welt uns braucht, um den menschlichen und existenziellen Gewinn zu bezeugen, der sich aus der Betrachtung der Realität aus der Perspektive des Glaubens ergibt".

Zeichen der Hoffnung: junge Menschen und die Synode

Der Vorsitzende der spanischen Bischöfe hat die Synode als ein Zeichen der Hoffnung in Kirche und Gesellschaft bezeichnet.

In diesem Zusammenhang bekräftigte Omella, dass wir uns in der Synode "bemüht haben, der Versuchung zu widerstehen, defensiv oder aufdringlich zu sein, und dass wir uns bemüht haben, den Rednern aufmerksam zuzuhören, wobei wir besonders auf die innere Stimme und auf die Bewegungen achten, die der Heilige Geist hervorruft".

Eine Übung in Einheit, die nach den Worten des Erzbischofs von Barcelona "das große Zeichen ist, auf das die Welt wartet, die notwendige Voraussetzung dafür, dass die Welt die Verkündigung Christi, die die Kirche vollzieht, annimmt".

Der EWG-Präsident wies auch auf die Hoffnung hin, die die mehr als eine Million junger Menschen, die am jüngsten Weltjugendtag in Lissabon teilgenommen haben, gezeigt haben.

Ein Zeichen der Hoffnung, für das der Erzbischof von Barcelona vorgeschlagen hat, "unsere Strukturen zu erneuern, damit wir in der Lage sind, diese orientierungslosen und durstigen jungen Menschen in unseren Pfarreien, Bewegungen, Schulen, Universitäten, Krankenhäusern, Caritaszentren und anderen Einrichtungen aufzunehmen".

"Die Erziehung zur sexuellen Verantwortung ist keine Abtreibung".

Das Thema Bildung, insbesondere die Bedeutung der Begleitung von Kindern und Jugendlichen sowie der affektiven und sexuellen Erziehung, war auch in der Eröffnungsrede dieser Plenarsitzung präsent.

Omella verwies auf Schulabbrecher, den Verlust von Autorität im Klassenzimmer und das wachsende Problem der Hypersexualisierung und Gewalt, das durch den Missbrauch von Bildschirmen noch verschärft wird.

In diesem Zusammenhang appellierte der Erzbischof von Barcelona, "sie nicht mit Ersatzstoffen zu täuschen". Glück in Großbuchstaben bedeutet Liebe und nicht Pornographie, Dienen und nicht darauf warten, dass andere es tun, Hingabe und nicht für sich selbst leben, aufrichtige Freundschaft und nicht Menschen für mein eigenes Wohl benutzen, das Wohl der anderen suchen und nicht diejenigen ausschließen, die nicht so denken wie ich, sich um die Schwächsten kümmern, anstatt sie zu verspotten (Mobbing) oder sie allein zu lassen, damit sie vor Kummer sterben, die eigene wahre Berufung entdecken und nicht nach dem Geld wählen. Sie sollen lernen, dass man nicht ohne den anderen glücklich sein kann. Dass mein Glück wächst, wenn das Glück der Menschen um mich herum wächst".

Omella hob die Herausforderung einer affektiven Sexualerziehung für Kinder und Jugendliche hervor. In diesem Zusammenhang betonte er die Notwendigkeit, "sie zu lehren, alles verantwortungsvoll zu leben, auch die Sexualität. Die sexuelle Vereinigung zwischen einem Mann und einer Frau ist ein Akt, der die Quelle eines neuen Lebens sein kann, und deshalb ist es notwendig, junge Menschen zu erziehen, aus Liebe zu handeln und zu berücksichtigen, ob sie die Verantwortung für ihre Handlungen übernehmen können oder nicht, das heißt, ob sie ein Baby mit Würde annehmen können oder nicht. Erziehung zur Verantwortung bedeutet, dass man weiß, wie man eine Beziehung ablehnt, wenn man das Leben, das entstehen könnte, nicht akzeptieren kann. Erziehung zur sexuellen Verantwortung bedeutet nicht Abtreibung, sondern das Aufzeigen der schönen Beziehung zwischen Sexualität, Liebe und Leben. Erziehen heißt, zu lernen, wie man warten kann, und wenn man dazu nicht in der Lage war, zu lehren, wie man immer die Konsequenzen seines Handelns trägt, wie es in allen Bereichen des Lebens geschieht".

In der Tat hat Omella den Kongress in den Rahmen ".Kirche im Bildungswesen", die am 24. Februar 2024 in Madrid stattfinden soll.

Verurteilung der Extrapolation von Daten über sexuellen Missbrauch

"Wir haben keineswegs die Absicht, nach Ausreden oder Rechtfertigungen zu suchen, um uns der Verantwortung zu entziehen, die uns als Institution zukommt", fuhr der Vorsitzende der spanischen Bischöfe in Bezug auf die Verwaltung der Kirche in Spanien angesichts der Missstände fort.

Omella wies auf die laufenden Arbeiten zur "Verschärfung und Überprüfung der Sicherheits- und Schulungsprotokolle sowie auf die enge Zusammenarbeit mit den Zivilbehörden hin, um sicherzustellen, dass die für diese Art von Taten Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden".

Der Präsident der EWG erwähnte den vom spanischen Bürgerbeauftragten vorgelegten Bericht, an dem "die Kirche mitgewirkt hat, indem sie alle ihr zur Verfügung stehenden Informationen zur Verfügung gestellt hat", und prangerte die unbegründete Extrapolation der Daten an, die einige Medien im Anschluss an eine von der GAD3 durchgeführte Umfrage, die in dem Bericht enthalten ist, vorgenommen haben.

"Was steckt hinter diesem Unsinn?", fragte Omella und betonte: "Besonders besorgniserregend ist für uns, dass dadurch ein schlechtes Bild von unserer Mission im Allgemeinen entsteht. Es ist ungerecht, dass das von einer Minderheit verursachte Übel dieser zugeschrieben wird. Eine solche Situation ist inakzeptabel und erfordert eine gründliche und unparteiische Überprüfung der Daten, um etwaige böswillig hochgerechnete Vorurteile zu korrigieren. Wir haben die Informationen über die oben erwähnte Umfrage von der Ombudsmann in seinem Bericht und offen gesagt ist es für uns unmöglich, Vertrauen in die Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit solcher Ergebnisse zu haben".

Eine Ungerechtigkeit, angesichts derer der Vorsitzende der spanischen Bischöfe seine "Wertschätzung und Achtung für die Priester und Ordensleute unserer Kirche" bekräftigte und einen "Appell an die katholischen Gläubigen richtete und sie ermutigte, ihnen ihre Wertschätzung und ihr Vertrauen zu zeigen".

Spanien, ein Land des Willkommens

Der Erzbischof von Barcelona erinnerte in seiner Rede daran, dass heute jeder fünfte Spanier ausländischer Herkunft ist. Spanien ist ein Land der Gastfreundschaft und "dies hat die spanische Gesellschaft und damit auch unsere Diözesen, Pfarreien und kirchlichen Gemeinschaften verändert", erinnerte Omella.

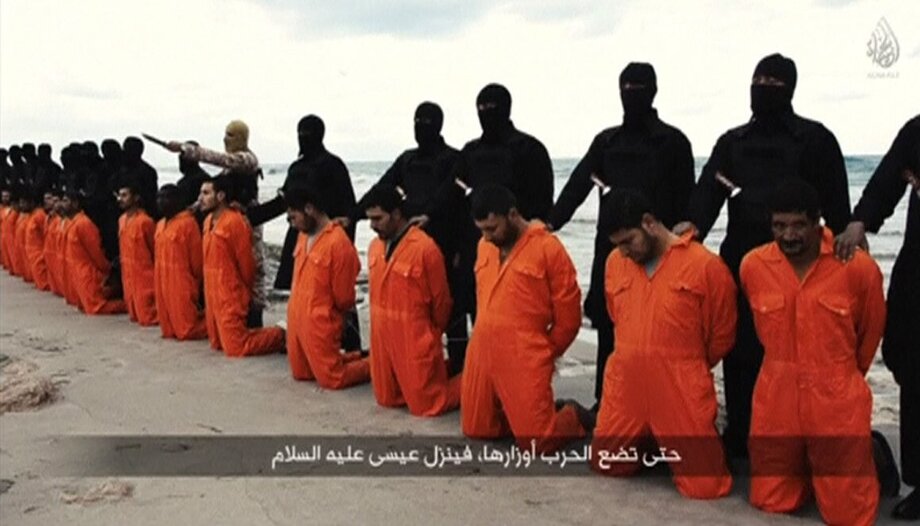

Die Realität der Migration in Spanien hat jedoch eine härtere Seite: die irreguläre Einwanderung und insbesondere die Migration auf dem Seeweg, die oft zu einem "tragischen Weg wird, der oft mit dem Tod endet, und ein bedauerliches Ziel ist, wenn wir nicht in der Lage sind, menschenwürdige Möglichkeiten für die Aufnahme und die anschließende Integration zu bieten". Der Präsident der EWG bezeichnete die Politik der spanischen und europäischen öffentlichen Verwaltungen angesichts der Migrationsrealität als "kurzsichtig".

Sozioökonomische Probleme

Die aktuellen sozioökonomischen Aussichten in Spanien, die durch steigende Arbeitslosigkeit, das wachsende Risiko der sozialen Ausgrenzung und die Inflation gekennzeichnet sind, waren ebenfalls Thema der Eröffnungsrede dieser Vollversammlung.

Der Präsident brachte die Bereitschaft der EWG zum Ausdruck, mit den öffentlichen Verwaltungen in mehreren Punkten zusammenzuarbeiten:

-Arbeitsplatzunsicherheit aus einer ganzheitlichen Perspektive angehen.

-Konsolidierung und Entwicklung einer Mindesteinkommensgarantie-Regelung.

-Verbesserung des Zugangs zu angemessenem Wohnraum

-Schutz von Kindern und Familien gewährleisten

-Fortschritte bei der Regularisierung von Migranten.

"Alle Vereinbarungen sind rechtmäßig, wenn sie die Rechtsordnung respektieren".

Spanien durchlebt derzeit eine besonders intensive Zeit in politischer und sozialer Hinsicht. Die jüngsten Investitionspakte der spanischen Regierung und ihre Folgen für das Rechtssystem und die soziale Gleichheit sind zu Beginn dieser Versammlung nicht unbemerkt geblieben.

In diesem Zusammenhang rief Omella "die politischen, gesellschaftlichen und Meinungsführer dazu auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um das Klima der sozialen Spannungen zu verringern".

Der Vorsitzende der spanischen Bischöfe widmete den Regierungspakten einen wortgewaltigen Absatz, dem er auch ein paar Worte außerhalb des Protokolls hinzufügte. In diesem heiklen Punkt wollte der Vorsitzende der spanischen Bischöfe seinen "Aufruf zum sozialen Dialog zwischen allen Institutionen der spanischen Gesellschaft ohne Kordons sanitaires oder Ausschlüsse" hervorheben.

Obwohl er sich nicht ausdrücklich auf die Amnestie bezog, stellte der Kardinalerzbischof von Barcelona klar, dass "alle Pakte rechtmäßig sind, solange sie das Rechtssystem, den Rechtsstaat und die Gewaltenteilung in unserer Demokratie respektieren, die Gleichheit aller Spanier gewährleisten und das politische, wirtschaftliche und soziale Gleichgewicht garantieren, das wir Spanier uns in der Verfassung von 1978 gegeben haben, die den intensiven Weg des Übergangs krönte".

Omella betonte die Notwendigkeit eines gemeinsamen Abkommens, das die Gleichheit der Spanier garantiert und soziale Brüche, wie sie Spanien derzeit erlebt, vermeidet: "Jedes Abkommen, das versucht, die Status quo Die von allen Spaniern in der Verfassung von 1978 beschlossenen Maßnahmen sollten nicht nur den Konsens aller politischen Kräfte in unserem Parlament, sondern auch die Unterstützung einer sehr qualifizierten Mehrheit der Gesellschaft haben, wie es in der Verfassung selbst festgelegt ist", sagte der Präsident der EWG.

Omella fuhr fort: "Andernfalls werden solche Pakte nur zu einer größeren Spaltung und Konfrontation unter den Spaniern führen. Unbeweglichkeit reicht nicht aus, um jede Reform zu verhindern. Aber auch nicht die reformistischen Versuche, das Zusammenleben in Spanien zu zersplittern. Reformen sind immer notwendig, aber sie müssen die dafür geschaffenen rechtlichen Mechanismen respektieren, sie müssen das Gemeinwohl aller anstreben und sie müssen immer den Konsens der großen Mehrheit der Bürger haben".

Juan José Omella "übersprang" das Skript seiner Rede, um den neuen Präsidenten der spanischen Regierung aufzufordern, "aktiv mit allen politischen Kräften zusammenzuarbeiten, um den sozialen Zusammenhalt wiederherzustellen, und sich mit aller Kraft dafür einzusetzen, die sozialen Wunden zu nähen, die durch einige der jüngsten Einsetzungspakte entstanden sind".

Auza begrüßt den Bericht des Ombudsmannes über Missbrauch in der Kirche

Der Nuntius des Heiligen Stuhls in Spanien wollte seinerseits drei Punkte hervorheben: die Menschenwürde, die Gewissensfreiheit, die Bildung und die Arbeit zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs in der Kirche.

Bernardito Auza rief dazu auf, "ständig auf die unterschiedlichen Aspekte des Lebens der Menschen zu achten, für die die Gesellschaft sensibilisiert werden muss". Unter diesen Aspekten hob Auza die Häufigkeit von Schwangerschaftsabbrüchen, die Situation der Ausgrenzung von mehr als 11 Millionen Menschen in Spanien und die Lage der vielen Migranten hervor.

Auza wies darauf hin, dass er sich für die Arbeit des Plenums in Bezug auf die Bildung interessiere, "weil sie mit der moralischen Erziehung und dem Gewissen zusammenhängt". In diesem Sinne bezog er sich auf eines der Themen, die in diesen Tagen diskutiert werden sollen: den Vorschlag des Ordens der Karmeliten, die heilige Teresa Benedicta vom Kreuz (Edith Stein) zum Doktor der Weltkirche zu erklären, und den Vorschlag der Bischofskonferenz von England und Wales, den heiligen John Henry Newman zum Doktor der Weltkirche zu erklären. Beide Heiligen wurden vom Nuntius als Beispiele angeführt, die "dem Menschen von heute im Herzen seiner persönlichen Zögerlichkeiten und Wechselfälle helfen".

In Verbindung mit dieser Gewissensfreiheit äußerte der Nuntius den Wunsch, dass "die Erziehung, die unsere Schulen bieten, den Kindern und Jugendlichen bei der Suche nach der Wahrheit helfen möge, die ihre Freiheit und ihr Gewissen rechtfertigt".

Ebenso wie die Bischöfe auf einige Fehlinformationen hinweisen wollten, die nach der Vorstellung des Berichts aufgetaucht waren, wollte der Nuntius "dem Ombudsmann und seinem Expertenteam für ihre Arbeit danken, und wir drücken unsere Verpflichtung aus, dass die Empfehlungen in Zusammenarbeit mit allen Institutionen und allen Menschen guten Willens vertieft werden". Insbesondere hob Auza seine "kluge Entscheidung hervor, die Opfer in den Mittelpunkt des Berichts und der Empfehlungen zu stellen".

Abschließend ging der Vertreter des Heiligen Stuhls in Spanien auf die aktuelle gesellschaftspolitische Situation in Spanien ein und dankte der Bischofskonferenz, "die das spanische Volk in einem demokratischen Übergang begleitet, der vom Konzert der Nationen gelobt und bewundert wird, und die sich ständig dafür einsetzt, ihren "Beitrag zur Aufrechterhaltung des guten Willens, der Harmonie und des friedlichen Zusammenlebens im Dienste aller Spanier" zu leisten. Ich vertraue darauf, dass Sie und Ihre Mitarbeiter es verstehen werden, jede Situation mit Weisheit, Umsicht und Sorgfalt zu begleiten".

Pablo Blanco und Francesc Torralba, Träger des Ratzinger-Theologiepreises 2023

Pablo Blanco und Francesc Torralba, Träger des Ratzinger-Theologiepreises 2023 Das Lehramt von Benedikt XVI.

Das Lehramt von Benedikt XVI.