Im Folgenden finden Sie eine Übersetzung des Textes der Erklärung ins Spanische. Dignitas infinita über die Menschenwürde, die heute Morgen im Pressebüro des Heiligen Stuhls vorgestellt wurde.

Präsentation

Auf dem Kongress vom 15. März 2019 beschloss die damalige Kongregation für die Glaubenslehre, "die Ausarbeitung eines Textes in die Wege zu leiten, der die Unverzichtbarkeit des Konzepts der Würde der menschlichen Person innerhalb der christlichen Anthropologie unterstreicht und die Tragweite und die positiven Auswirkungen auf sozialer, politischer und wirtschaftlicher Ebene aufzeigt, wobei die jüngsten Entwicklungen des Themas im akademischen Bereich und seine ambivalenten Auffassungen im aktuellen Kontext berücksichtigt werden". Ein erster diesbezüglicher Entwurf, der mit Hilfe einiger Experten im Jahr 2019 erarbeitet wurde, wurde in einer beschränkten Konsultation der Kongregation am 8. Oktober desselben Jahres als unzureichend angesehen.

Die Sektion Lehre hat auf der Grundlage von Beiträgen verschiedener Experten einen weiteren Textentwurf ausgearbeitet. Dieser Entwurf wurde am 4. Oktober 2021 in einer beschränkten Anhörung vorgestellt und diskutiert. Im Januar 2022 wurde der neue Entwurf der Plenarsitzung der Kongregation vorgelegt, bei der die Mitglieder den Text kürzen und vereinfachen konnten.

Am 6. Februar 2023 wurde der neue, korrigierte Text in einer beschränkten Konsultation bewertet, in der einige weitere Änderungen vorgeschlagen wurden. Die neue Fassung wurde den ordentlichen Sitzungen des Dikasteriums (Messe IV) am 3. Mai 2023 vorgelegt. Die Mitglieder stimmten zu, dass das Dokument mit einigen Änderungen veröffentlicht werden kann. Der Heilige Vater genehmigte die Deliberata dieser Messe IV im Rahmen der mir am 13. November 2023 gewährten Audienz. Bei dieser Gelegenheit bat er mich auch, in dem Text einige Themen hervorzuheben, die eng mit dem Thema der Würde verbunden sind, wie das Drama der Armut, die Situation der Migranten, Gewalt gegen Frauen, Menschenhandel, Krieg und andere. Um diesem Hinweis des Heiligen Vaters so weit wie möglich nachzukommen, hat die Doktrinale Abteilung des Dikasteriums einen Kongress zur Vertiefung der Enzyklika Fratelli tutti veranstaltet, die eine originelle Analyse und eine eingehende Untersuchung des Themas der Menschenwürde "über alle Umstände hinaus" bietet.

Mit Schreiben vom 2. Februar 2024 wurde den Mitgliedern des Dikasteriums im Hinblick auf die Messe IV vom darauffolgenden 28. Februar ein neuer, erheblich geänderter Entwurf des Textes mit folgender Erläuterung übermittelt: "Diese Neuformulierung wurde notwendig, um einer besonderen Bitte des Heiligen Vaters zu entsprechen. Der Heilige Vater hatte ausdrücklich darum gebeten, den schweren Verletzungen der Menschenwürde, die in unserer Zeit im Gefolge der Enzyklika Fratelli tutti stattfinden, größere Aufmerksamkeit zu widmen. Die Doktrinale Sektion hat daher Schritte unternommen, um den ersten Teil zu kürzen [...] und die Hinweise des Heiligen Vaters ausführlicher darzulegen". Die Ordentliche Sitzung des Dikasteriums billigte schließlich am 28. Februar 2024 den Text der vorliegenden Erklärung. Während der Audienz, die mir zusammen mit dem Sekretär der Doktrinären Sektion, Erzbischof Armando Matteo, am 25. März 2024 gewährt wurde, hat der Heilige Vater diese Erklärung genehmigt und ihre Veröffentlichung angeordnet.

Der Text, an dem fünf Jahre gearbeitet wurde, lässt erkennen, dass wir es mit einem Dokument zu tun haben, das aufgrund der Ernsthaftigkeit und der zentralen Bedeutung der Frage der Würde im christlichen Denken einen beträchtlichen Reifungsprozess durchlaufen musste, um zu dem endgültigen Wortlaut zu gelangen, den wir heute veröffentlichen.

In den ersten drei Teilen erinnert die Erklärung an die grundlegenden Prinzipien und theoretischen Annahmen, um wichtige Klarstellungen zu liefern, die die häufige Verwirrung bei der Verwendung des Begriffs "Würde" vermeiden können. Im vierten Teil werden einige aktuelle problematische Situationen aufgezeigt, in denen die unermessliche und unveräußerliche Würde eines jeden Menschen nicht angemessen anerkannt wird. Das Anprangern dieser schwerwiegenden und andauernden Verletzungen der Menschenwürde ist eine notwendige Geste, denn die Kirche ist zutiefst davon überzeugt, dass der Glaube nicht von der Verteidigung der Menschenwürde, die Evangelisierung nicht von der Förderung eines würdigen Lebens und die Spiritualität nicht vom Einsatz für die Würde aller Menschen getrennt werden kann.

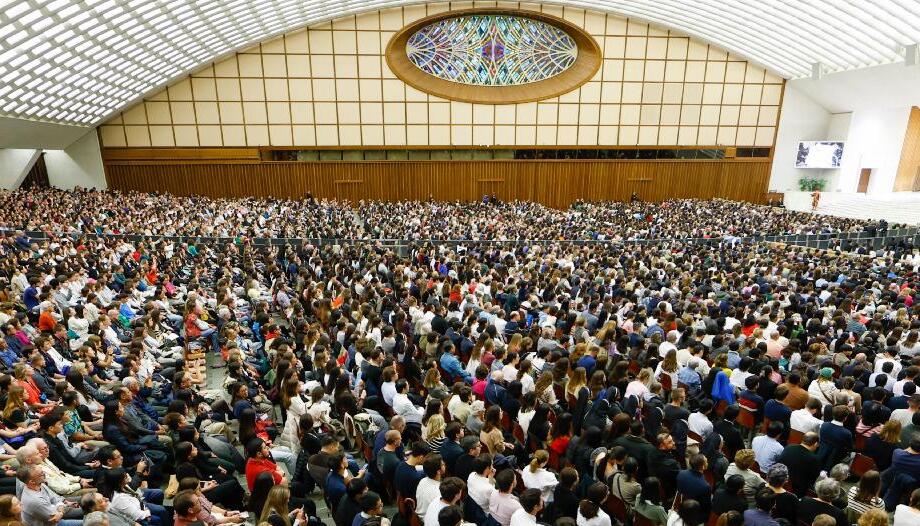

Diese Würde aller Menschen kann in der Tat als "unendlich" (dignitas infinita) verstanden werden, wie der heilige Johannes Paul II. bei einem Treffen mit Menschen, die an bestimmten Einschränkungen oder Behinderungen leiden, sagte, um zu zeigen, dass die Würde aller Menschen über alle äußeren Erscheinungen oder Merkmale des konkreten Lebens der Menschen hinausgeht.

Papst Franziskus wollte in der Enzyklika Fratelli tutti mit besonderem Nachdruck unterstreichen, dass diese Würde "jenseits aller Umstände" existiert, und forderte jeden auf, sie in jedem kulturellen Kontext, in jedem Moment der Existenz einer Person, unabhängig von körperlichen, psychologischen, sozialen oder sogar moralischen Mängeln zu verteidigen. In diesem Sinne will die Erklärung zeigen, dass wir es mit einer universellen Wahrheit zu tun haben, die wir alle anerkennen müssen, als grundlegende Voraussetzung dafür, dass unsere Gesellschaften wirklich gerecht, friedlich, gesund und, kurz gesagt, authentisch menschlich sind.

Die Liste der von der Erklärung ausgewählten Themen ist sicherlich nicht erschöpfend. Die angesprochenen Themen sind jedoch genau diejenigen, die es uns ermöglichen, verschiedene Aspekte der Menschenwürde zum Ausdruck zu bringen, die im Bewusstsein vieler Menschen heute verdunkelt sein mögen. Einige werden von den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft leicht geteilt werden, andere weniger. Dennoch erscheinen sie uns alle notwendig, weil sie zusammengenommen dazu beitragen, die Harmonie und den Reichtum des Denkens über die Würde zu erkennen, das sich aus dem Evangelium ergibt.

Diese Erklärung erhebt nicht den Anspruch, ein so reiches und entscheidendes Thema zu erschöpfen, aber sie will einige Elemente zum Nachdenken liefern, die uns helfen, es in dem komplexen historischen Moment, den wir erleben, im Auge zu behalten, damit wir inmitten so vieler Sorgen und Ängste nicht den Weg verlieren und uns noch mehr zerreißendem und tieferem Leid aussetzen.

Víctor Manuel Card. Fernández

Präfekt

Einführung

1) (Dignitas infinita) Jedem Menschen kommt jenseits aller Umstände und in jedem Zustand oder jeder Situation eine unendliche Würde zu, die unveräußerlich in seinem eigenen Wesen begründet ist. Dieses Prinzip, das auch von der Vernunft allein voll erkannt werden kann, ist die Grundlage für den Vorrang der menschlichen Person und den Schutz ihrer Rechte. Die Kirche bekräftigt und bestätigt im Licht der Offenbarung absolut diese ontologische Würde der menschlichen Person, die nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen und in Christus Jesus erlöst wurde. Aus dieser Wahrheit leitet sie die Gründe für ihren Einsatz für die Schwächsten und Unfähigsten ab, indem sie stets "auf dem Vorrang der menschlichen Person und der Verteidigung ihrer Würde unter allen Umständen" besteht.

2. Diese ontologische Würde und der einzigartige und herausragende Wert jeder Frau und jedes Mannes, die auf dieser Welt existieren, wurden von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (10. Dezember 1948) verbindlich festgeschrieben. Jahrestag dieses Dokuments sieht die Kirche die Gelegenheit, erneut ihre Überzeugung zu verkünden, dass jeder Mensch, der von Gott geschaffen und von Christus erlöst wurde, gerade wegen seiner unveräußerlichen Würde anerkannt und mit Achtung und Liebe behandelt werden muss. Dieser Jahrestag bietet der Kirche auch die Gelegenheit, einige Missverständnisse zu klären, die häufig im Zusammenhang mit der Menschenwürde auftreten, und einige konkrete, ernste und dringende Fragen in diesem Zusammenhang anzusprechen.

3. Von Beginn ihrer Sendung an hat sich die Kirche, geleitet vom Evangelium, bemüht, die Freiheit aller Menschen zu bekräftigen und ihre Rechte zu fördern. In jüngster Zeit hat sie sich dank der Stimme der Päpste bemüht, dieses Engagement durch den erneuten Aufruf zur Anerkennung der grundlegenden Würde der menschlichen Person noch deutlicher zu formulieren. Der heilige Paul VI. sagte: "Keine Anthropologie ist der kirchlichen Anthropologie der menschlichen Person gleichwertig, selbst wenn sie als Einzelperson betrachtet wird, was ihre Ursprünglichkeit, ihre Würde, ihre Unantastbarkeit und den Reichtum ihrer Grundrechte, ihre Heiligkeit, ihre Erziehbarkeit und ihr Streben nach voller Entfaltung und Unsterblichkeit betrifft".

4. Der heilige Johannes Paul II. bekräftigte 1979 auf der Dritten Lateinamerikanischen Bischofskonferenz in Puebla: "Die Menschenwürde ist ein evangelischer Wert, der nicht missachtet werden kann, ohne den Schöpfer zu verletzen. Diese Würde wird auf individueller Ebene verletzt, wenn Werte wie die Freiheit, das Recht, sich zu seiner Religion zu bekennen, die körperliche und seelische Unversehrtheit, das Recht auf lebensnotwendige Güter und das Leben nicht gebührend beachtet werden. Sie wird auf gesellschaftlicher und politischer Ebene verletzt, wenn Menschen nicht in der Lage sind, ihr Recht auf Teilhabe auszuüben, oder ungerechtfertigtem und unrechtmäßigem Zwang ausgesetzt sind, oder physisch oder psychisch gefoltert werden usw. [...] Wenn die Kirche sich für die Verteidigung oder Förderung der Menschenwürde einsetzt, so tut sie dies in Übereinstimmung mit ihrem Auftrag, der zwar religiöser und nicht sozialer oder politischer Natur ist, aber dennoch den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit betrachten muss".

5. Im Jahr 2010 bekräftigte Benedikt XVI. vor der Päpstlichen Akademie für das Leben, dass die Würde der Person "ein Grundprinzip ist, das der Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus immer verteidigt hat, vor allem, wenn sie in Bezug auf die einfachsten und wehrlosesten Subjekte nicht respektiert wird". Bei einer anderen Gelegenheit sagte er vor Wirtschaftswissenschaftlern, dass "Wirtschaft und Finanzen nicht nur für sich selbst existieren; sie sind nur ein Instrument, ein Mittel. Ihr Ziel ist einzig und allein die menschliche Person und ihre volle Verwirklichung in Würde. Dies ist das einzige Kapital, das gerettet werden muss.

6. Seit Beginn seines Pontifikats hat Papst Franziskus die Kirche dazu eingeladen, "einen Vater zu bekennen, der jeden Menschen unendlich liebt" und zu "entdecken, dass er ihnen damit eine unendliche Würde verleiht", wobei er nachdrücklich betont, dass diese unermessliche Würde ein ursprüngliches Datum darstellt, das mit Treue anerkannt und mit Dankbarkeit angenommen werden muss. Gerade in dieser Anerkennung und Annahme kann ein neues Zusammenleben unter den Menschen begründet werden, das die Geselligkeit in einem Horizont echter Brüderlichkeit aufhebt: "Nur durch die Anerkennung der Würde jedes Menschen kann ein weltweiter Wunsch nach Brüderlichkeit unter allen Menschen entstehen". Diese Quelle der Menschenwürde und der Brüderlichkeit findet sich im Evangelium Jesu Christi", so Papst Franziskus, aber es ist auch eine Überzeugung, zu der die menschliche Vernunft durch Reflexion und Dialog gelangen kann, denn "in jeder Situation muss die Würde des anderen geachtet werden, nicht weil wir die Würde des anderen nicht erfinden oder annehmen, sondern weil es in ihm tatsächlich einen Wert gibt, der über die materiellen Dinge und Umstände hinausgeht und der verlangt, dass er anders behandelt wird. Dass jeder Mensch eine unveräußerliche Würde besitzt, ist eine Wahrheit, die der menschlichen Natur jenseits jeder kulturellen Veränderung entspricht". In der Tat, so schließt Papst Franziskus, "hat der Mensch in jedem Zeitalter der Geschichte dieselbe unantastbare Würde, und niemand kann sich durch die Umstände ermächtigt fühlen, diese Überzeugung zu leugnen oder nicht danach zu handeln". So gesehen ist seine Enzyklika Fratelli tutti bereits eine Art Magna Carta für die aktuellen Aufgaben zur Wahrung und Förderung der Menschenwürde.

Eine grundlegende Klärung

7. Obwohl inzwischen ein recht allgemeiner Konsens über die Bedeutung und sogar die normative Tragweite der Würde und des einzigartigen und transzendenten Wertes jedes Menschen besteht, läuft der Ausdruck "Menschenwürde" oft Gefahr, viele Bedeutungen anzunehmen und damit zu möglichen Missverständnissen und "Widersprüchen zu führen, die uns zu der Frage veranlassen, ob die gleiche Würde aller Menschen [...] wirklich unter allen Umständen anerkannt, geachtet, geschützt und gefördert wird". All dies führt uns dazu, die Möglichkeit einer vierfachen Unterscheidung des Begriffs der Würde anzuerkennen: ontologische Würde, moralische Würde, soziale Würde und schließlich existenzielle Würde. Die wichtigste Bedeutung bleibt, wie bisher dargelegt, diejenige, die mit der ontologischen Würde verbunden ist, die der Person als solcher allein durch die Tatsache zukommt, dass sie existiert und von Gott gewollt, geschaffen und geliebt wurde. Diese Würde kann niemals aufgehoben werden und bleibt über alle Umstände hinaus gültig, in denen sich der Einzelne befinden kann. Wenn wir von moralischer Würde sprechen, beziehen wir uns, wie wir soeben erwogen haben, auf die Ausübung der Freiheit durch das menschliche Geschöpf. Dieses ist zwar mit einem Gewissen ausgestattet, bleibt aber immer offen für die Möglichkeit, gegen dieses Gewissen zu handeln. Damit verhält sich der Mensch in einer Weise, die seiner Natur als von Gott geliebtes und zur Nächstenliebe berufenes Geschöpf "nicht würdig" ist. Aber diese Möglichkeit besteht. Und nicht nur das. Die Geschichte bezeugt, dass die Ausübung der Freiheit gegen das vom Evangelium geoffenbarte Gesetz der Liebe unabsehbare Ausmaße des Bösen erreichen kann, das den anderen zugefügt wird. Wenn dies geschieht, haben wir es mit Menschen zu tun, die jede Spur von Menschlichkeit, jede Spur von Würde verloren zu haben scheinen. In dieser Hinsicht hilft uns die hier eingeführte Unterscheidung, genau zwischen dem Aspekt der moralischen Würde, die tatsächlich "verloren" werden kann, und dem Aspekt der ontologischen Würde, die niemals aufgehoben werden kann, zu unterscheiden. Und genau aus diesem Grund

Biblische Perspektiven

11. Die biblische Offenbarung lehrt, dass alle Menschen eine eigene Würde besitzen, weil sie nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen sind: "Gott sprach: 'Lasst uns den Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich' [...] So schuf Gott den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie" (1. Korinther 5,1).Gen 1, 2627). Das Menschsein hat eine spezifische Qualität, die es nicht auf die reine Materialität reduzierbar macht. Das "Bild" definiert nicht die Seele oder die intellektuellen Fähigkeiten, sondern die Würde von Mann und Frau. Beide erfüllen in ihrer gegenseitigen Beziehung der Gleichheit und der gegenseitigen Liebe die Funktion, Gott in der Welt zu repräsentieren, und sind dazu berufen, die Welt zu hegen und zu pflegen. Nach dem Bilde Gottes geschaffen zu sein, bedeutet daher, dass wir einen heiligen Wert in uns tragen, der über alle geschlechtlichen, sozialen, politischen, kulturellen und religiösen Unterschiede hinausgeht. Unsere Würde wird uns verliehen, nicht eingefordert oder verdient. Jeder Mensch wird von Gott um seiner selbst willen geliebt und wertgeschätzt und ist daher in seiner Würde unantastbar. In der ExodusIm Herzen des Alten Testaments zeigt sich Gott als derjenige, der den Schrei der Armen hört, das Elend seines Volkes sieht und sich um die Geringsten und Unterdrückten kümmert (vgl. Ex 3, 7; 22, 20-26). Die gleiche Lehre taucht im Deuteronomischen Gesetzbuch auf (vgl. Dt 12-26): Hier verwandelt sich die Lehre über die Rechte in ein "Manifest" der Menschenwürde, insbesondere zugunsten der dreifachen Kategorie der Waise, der Witwe und des Ausländers (vgl. Dt 24, 17). Die alten Gebote der Exodus werden durch die Verkündigung der Propheten, die das kritische Gewissen Israels darstellen, in Erinnerung gerufen und aktualisiert. Die Propheten Amos, Hosea, Jesaja, Micha und Jeremia widmen ganze Kapitel der Anprangerung von Ungerechtigkeit. Amos prangert die Unterdrückung der Armen an, die fehlende Anerkennung einer grundlegenden Menschenwürde für die Elenden (vgl. Am 2, 6-7; 4, 1; 5, 11-12). Jesaja verflucht diejenigen, die die Rechte der Armen mit Füßen treten und ihnen jegliches Recht verweigern: "Wehe denen, die böse Verordnungen aufstellen und lästige Vorschriften erlassen, um die Armen im Gericht zu unterdrücken und die Geringen meines Volkes ihres Rechts zu berauben" (Ist 10, 1-2). Diese prophetische Lehre ist in der Weisheitsliteratur aufgezeichnet. Die Sirach setzt die Unterdrückung der Armen mit Mord gleich: "Wer seinen Nächsten tötet, der raubt ihm den Lebensunterhalt, wer den Lohn des Arbeiters nicht bezahlt, der vergießt Blut" (Ja 34, 22). In der PsalmenDie religiöse Beziehung zu Gott beinhaltet die Verteidigung der Schwachen und Bedürftigen: "Beschütze die Hilflosen und die Waisen, übe Gerechtigkeit an den Demütigen und Bedürftigen, verteidige die Armen und die Mittellosen und befreie sie aus der Hand der Schuldigen" (Salz 82, 3-4).

12. Jesus ist in bescheidenen Verhältnissen geboren und aufgewachsen und hat die Würde der Bedürftigen und Arbeiter offenbart. Während seines gesamten Wirkens bekräftigte Jesus den Wert und die Würde aller, die Ebenbilder Gottes sind, unabhängig von ihrem sozialen Status und ihren äußeren Umständen. Jesus hat kulturelle und kultische Schranken niedergerissen und den "Ausgestoßenen" oder denjenigen, die am Rande der Gesellschaft standen, ihre Würde zurückgegeben: den Zöllnern (vgl. Mt. 9, 10-11), Frauen (vgl. Jn 4, 1-42), Kinder (vgl. Mc 10, 14-15), die Aussätzigen (vgl. Mt. 8, 2-3), die Kranken (vgl. Mc 1, 29-34), Fremde (vgl. Mt. 25, 35), Witwen (vgl. Lc 7, 11-15). Er heilt, ernährt, verteidigt, befreit, rettet. Er wird als Hirte beschrieben, der sich um das eine verlorene Schaf kümmert (vgl. Mt. 18, 12-14). Er selbst identifiziert sich mit seinen geringsten Brüdern und Schwestern: "Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan" (Lk 18,12-14).Mt. 25, 40). In der biblischen Sprache sind die "Kleinen" nicht nur Kinder dem Alter nach, sondern die Hilflosen, die Geringsten, die Ausgegrenzten, die Unterdrückten, die Ausgestoßenen, die Armen, die Randständigen, die Unwissenden, die Kranken, die von den herrschenden Gruppen Erniedrigten. Der glorreiche Christus wird auf der Grundlage seiner Nächstenliebe urteilen, die darin besteht, dass er den Hungrigen, den Durstigen, den Fremden, den Nackten, den Kranken, den Gefangenen, mit denen er sich identifiziert, geholfen hat (vgl. Mt. 25, 34-36). Für Jesus ist das Gute, das jedem Menschen getan wird, unabhängig von Blutsverwandtschaft oder religiöser Zugehörigkeit, das einzige Kriterium für die Beurteilung. Der Apostel Paulus bekräftigt, dass jeder Christ sich so verhalten muss, wie es die Würde und die Achtung der Rechte aller Menschen gebieten (vgl. Rm 13,8-10), gemäß dem neuen Gebot der Nächstenliebe (vgl. 1 Co 13, 1-13).

13. Die Entwicklung des christlichen Denkens hat den Fortschritt der menschlichen Reflexion über das Thema der Würde angeregt und in der Folge begleitet. Die klassische christliche Anthropologie, die sich auf die große Tradition der Kirchenväter stützt, betonte die Lehre vom Menschen, der nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen wurde, und seine einzigartige Rolle in der Schöpfung. Das christliche Denken des Mittelalters, das das Erbe des antiken philosophischen Denkens kritisch hinterfragte, gelangte zu einer Synthese des Begriffs der Person und erkannte die metaphysische Grundlage ihrer Würde an, wie die folgenden Worte des heiligen Thomas von Aquin bezeugen: "Person bedeutet das, was in jeder Natur am vollkommensten ist, das, was in der vernünftigen Natur besteht". Diese ontologische Würde, in ihrer privilegierten Manifestation durch das freie menschliche Handeln, wurde später vor allem vom christlichen Humanismus der Renaissance betont. Selbst in den Ansichten moderner Denker wie Descartes und Kant, die einige der Grundlagen der traditionellen christlichen Anthropologie in Frage stellten, sind die Anklänge an die Offenbarung deutlich zu erkennen. Ausgehend von neueren philosophischen Überlegungen zum Status der theoretischen und praktischen Subjektivität hat die christliche Reflexion dann die Tiefe des Begriffs der Würde weiter akzentuiert und ist im 20. Diese Perspektive greift nicht nur die Frage der Subjektivität auf, sondern vertieft sie in Richtung der Intersubjektivität und der Beziehungen, die die menschlichen Personen miteinander verbinden. Auch der christliche und zeitgenössische anthropologische Ansatz wurde durch die Überlegungen, die aus dieser letztgenannten Sichtweise stammen, bereichert.

Die Zeiten der Verteidigung der Schwachen und Bedürftigen: "Beschütze die Hilflosen und die Waisen, gib den Demütigen und den Bedürftigen Recht, verteidige die Armen und die Mittellosen, erlöse sie aus der Hand der Schuldigen" (Ps 82,3-4).

Aktuelle Zeiten

14. Heutzutage wird der Begriff "Würde" vor allem verwendet, um die Einzigartigkeit der menschlichen Person zu betonen, die im Vergleich zu anderen Lebewesen im Universum unermesslich ist. In diesem Zusammenhang kann man die Verwendung des Begriffs "Würde" in der Erklärung der Vereinten Nationen von 1948 verstehen, in der von der "angeborenen Würde und den gleichen und unveräußerlichen Rechten aller Mitglieder der menschlichen Familie" die Rede ist. Erst dieser unveräußerliche Charakter der Menschenwürde macht es möglich, von Menschenrechten zu sprechen.

15. Zur weiteren Klärung des Begriffs der Würde ist es wichtig festzustellen, dass die Würde der Person nicht von anderen Menschen auf der Grundlage bestimmter Gaben und Eigenschaften verliehen wird, so dass sie schließlich entzogen werden könnte. Würde die Würde der Person von anderen Menschen verliehen, dann wäre sie bedingt und veräußerlich, und der eigentliche Sinn der Würde (so sehr sie auch geachtet werden mag) wäre der Gefahr ausgesetzt, abgeschafft zu werden. In Wirklichkeit ist die Würde der Person inhärent, sie wird nicht nachträglich, vor jeder Anerkennung verliehen und kann nicht verloren gehen. Daher besitzen alle Menschen die gleiche Würde, unabhängig davon, ob sie in der Lage sind, diese angemessen zum Ausdruck zu bringen.

16. Deshalb spricht das Zweite Vatikanische Konzil von der "erhabenen Würde der menschlichen Person, von ihrer Überlegenheit gegenüber allen Dingen und von ihren allgemeinen und unverletzlichen Rechten und Pflichten". Wie es im Vorwort der Konzilserklärung Dignitatis Humanae heißt, "werden sich die Menschen unserer Zeit immer mehr der Würde der menschlichen Person bewußt, und es wächst die Zahl derer, die fordern, daß die Menschen in ihrem Handeln ihr eigenes verantwortliches Urteil und ihre eigene Freiheit genießen und gebrauchen, geleitet von einem Gewissen der Pflicht und nicht durch Zwang bewegt". Diese Gedanken- und Gewissensfreiheit, sowohl die individuelle als auch die gemeinschaftliche, beruht auf der Anerkennung der Menschenwürde, "wie sie im geoffenbarten Wort Gottes und in der natürlichen Vernunft selbst bekannt ist". Dasselbe kirchliche Lehramt hat die Bedeutung dieser Würde sowie die mit ihr verbundenen Forderungen und Konsequenzen immer mehr vertieft und ist zu der Einsicht gelangt, daß die Würde eines jeden Menschen über alle Umstände hinweg eine solche ist.

2. Die Kirche verkündet und fördert die Menschenwürde und wird zur Garantin für sie.

17. Die Kirche verkündet die gleiche Würde aller Menschen, unabhängig von ihrem Lebensstand und ihrer Lebensqualität. Diese Verkündigung stützt sich auf eine dreifache Überzeugung, die im Lichte des christlichen Glaubens der Menschenwürde einen unschätzbaren Wert verleiht und die ihr innewohnenden Forderungen verstärkt.

Ein unauslöschliches Bild von Gott

18. Nach der Offenbarung leitet sich die Würde des Menschen zunächst aus der Liebe seines Schöpfers ab, der ihm die unauslöschlichen Züge seines Ebenbildes eingeprägt hat (vgl. Gen 1, 26) und ihn dazu beruft, ihn zu erkennen, zu lieben und in einer Beziehung des Bundes mit Gott selbst und der Brüderlichkeit, der Gerechtigkeit und des Friedens mit allen anderen Menschen zu leben. In dieser Sicht bezieht sich die Würde nicht nur auf die Seele, sondern auf die Person als untrennbare Einheit und damit auch auf ihren Leib, der auf seine Weise Anteil an der Gottesebenbildlichkeit der menschlichen Person hat und auch dazu berufen ist, an der Herrlichkeit der Seele in der göttlichen Seligkeit teilzuhaben.

Christus erhebt die Würde des Menschen

19. Eine zweite Überzeugung ergibt sich aus der Tatsache, daß die Würde der menschlichen Person in ihrer Fülle offenbart wurde, als der Vater seinen Sohn sandte, der die menschliche Existenz vollständig annahm: "Der Sohn Gottes hat im Geheimnis der Menschwerdung die Würde des Leibes und der Seele, die den Menschen ausmachen, bestätigt". Indem er sich durch seine Menschwerdung in gewisser Weise mit jedem Menschen vereinigte, bestätigte Jesus Christus, daß jeder Mensch allein durch die Zugehörigkeit zu derselben menschlichen Gemeinschaft eine unschätzbare Würde besitzt, die niemals verloren gehen kann. Indem er verkündete, dass das Reich Gottes den Armen, den Demütigen, den Verachteten, den an Leib und Seele Leidenden gehört; indem er alle Arten von Krankheiten heilte, auch die entmenschlichendsten wie den Aussatz; indem er bekräftigte, dass das, was diesen Menschen angetan wird, ihm angetan wird, weil er in diesen Menschen gegenwärtig ist, brachte Jesus die große Neuheit der Anerkennung der Würde jedes Menschen, auch und vor allem derjenigen, die als "unwürdig" eingestuft wurden. Dieses neue Prinzip der Menschheitsgeschichte, wonach der Mensch umso "würdiger" ist, je schwächer, je elender und leidender er ist, bis hin zum Verlust seiner eigenen menschlichen "Gestalt", hat das Gesicht der Welt verändert und Einrichtungen entstehen lassen, die sich um Menschen unter unmenschlichen Bedingungen kümmern: ausgesetzte Neugeborene, Waisen, einsame alte Menschen, Geisteskranke, Menschen mit unheilbaren Krankheiten oder schweren Missbildungen und Menschen, die auf der Straße leben.

Eine Berufung zur Fülle der Würde

20. Die dritte Überzeugung betrifft die letzte Bestimmung des Menschen: Nach der Schöpfung und der Inkarnation offenbart uns die Auferstehung Christi einen weiteren Aspekt der menschlichen Würde. In der Tat besteht "der höchste Grund für die menschliche Würde in der Berufung des Menschen zur Vereinigung mit Gott", die für die Ewigkeit bestimmt ist. So ist "die Würde [des menschlichen Lebens] nicht nur mit seinem Ursprung, seinem göttlichen Ursprung, verbunden, sondern auch mit seinem Ziel, seiner Bestimmung zur Gemeinschaft mit Gott in seiner Erkenntnis und Liebe. Im Lichte dieser Wahrheit präzisiert und vervollständigt der heilige Irenäus seine Erhöhung des Menschen: "Der Mensch, der lebt", ist "die Herrlichkeit Gottes", aber "das Leben des Menschen besteht in der Schau Gottes"".

21. Folglich glaubt und bekräftigt die Kirche, daß alle Menschen, die nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen und in dem menschgewordenen, gekreuzigten und auferstandenen Sohn wiedergeboren sind, dazu berufen sind, unter dem Wirken des Heiligen Geistes zu wachsen, um die Herrlichkeit des Vaters in eben diesem Bild widerzuspiegeln und am ewigen Leben teilzuhaben (vgl. Joh 10,15-16.17,22-24; 2 Kor 3,18; Eph 1,3-14). In der Tat "offenbart die Offenbarung [...] die Würde der menschlichen Person in ihrer ganzen Fülle".

Ein Engagement für die eigene Freiheit

22. Obwohl jeder Mensch von Beginn seiner Existenz an eine unveräußerliche und ihm innewohnende Würde als unwiderrufliches Geschenk besitzt, liegt es an seiner freien und verantwortlichen Entscheidung, diese Würde in ihrer Fülle zum Ausdruck zu bringen und zu manifestieren oder sie zu beschmutzen. Einige Kirchenväter - wie der heilige Irenäus oder der heilige Johannes Damaszener - haben zwischen dem Bild und der Ähnlichkeit, von denen in der Genesis die Rede ist, unterschieden und damit eine dynamische Sicht der menschlichen Würde selbst ermöglicht: Das Bild Gottes ist der Freiheit des Menschen anvertraut, damit unter der Führung und dem Wirken des Geistes seine Ähnlichkeit mit Gott wächst und jeder Mensch seine höchste Würde erlangt. Jeder Mensch ist dazu berufen, den ontologischen Horizont seiner Würde auf der existentiellen und moralischen Ebene zu verwirklichen, indem er sich aus eigener Freiheit auf das wahre Gut ausrichtet, als Antwort auf die Liebe Gottes. Da der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, verliert er einerseits nie seine Würde und hört nie auf, dazu berufen zu sein, sich frei auf das Gute einzulassen; andererseits kann sich seine Würde in dem Maße, in dem er auf das Gute antwortet, frei, dynamisch und progressiv entfalten, wachsen und reifen. Das bedeutet, daß der Mensch auch danach streben muß, seiner Würde gerecht zu werden. Es ist daher verständlich, inwiefern die Sünde als ein ihr zuwiderlaufender Akt die Menschenwürde verletzen und verdunkeln kann, aber gleichzeitig kann sie niemals die Tatsache auslöschen, dass der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Der Glaube trägt also entscheidend dazu bei, der Vernunft bei der Wahrnehmung der Menschenwürde zu helfen und ihre wesentlichen Merkmale zu akzeptieren, zu festigen und zu klären, wie Benedikt XVI. betont hat: "Ohne die korrigierende Hilfe der Religion kann die Vernunft auch Entstellungen zum Opfer fallen, etwa wenn sie durch Ideologien manipuliert oder einseitig zum Nachteil der vollen Berücksichtigung der Würde der menschlichen Person angewendet wird. Schließlich war es ein solcher Missbrauch der Vernunft, der den Sklavenhandel und viele andere soziale Übel verursacht hat, insbesondere die Verbreitung der totalitären Ideologien des 20.

3. Die Würde, die Grundlage der Menschenrechte und Pflichten

23. Wie Papst Franziskus bereits in Erinnerung gerufen hat, "ist in der modernen Kultur der engste Bezug zum Grundsatz der unveräußerlichen Würde der Person die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die der heilige Johannes Paul II. als "Meilenstein auf dem langen und schwierigen Weg der Menschheit" und als "eine der höchsten Bekundungen des menschlichen Gewissens" bezeichnet hat. Um den Versuchen zu widerstehen, die tiefe Bedeutung dieser Erklärung zu verändern oder zu beseitigen, lohnt es sich, an einige wesentliche Grundsätze zu erinnern, die immer beachtet werden müssen.

Unbedingte Achtung der Menschenwürde

24. Erstens gibt es trotz des wachsenden Bewusstseins für die Frage der Menschenwürde auch heute noch viele Missverständnisse über den Begriff der Würde, die seine Bedeutung verfälschen. Einige schlagen vor, den Begriff "Personenwürde" (und Rechte "der Person") statt "Menschenwürde" (und Rechte "des Menschen") zu verwenden, weil sie eine Person nur als "ein vernunftbegabtes Wesen" verstehen. Folglich leiten sie Würde und Rechte aus der Fähigkeit zu Wissen und Freiheit ab, mit der nicht alle Menschen ausgestattet sind. Das ungeborene Kind hätte demnach keine persönliche Würde, ebenso wenig wie ältere Menschen mit Behinderungen oder geistig Behinderte. Die Kirche beharrt im Gegenteil darauf, dass die Würde jeder menschlichen Person, gerade weil sie ihr eigen ist, "jenseits aller Umstände" bleibt und ihre Anerkennung in keiner Weise von der Beurteilung der Fähigkeit einer Person abhängen kann, zu verstehen und frei zu handeln. Andernfalls wäre die Würde nicht als solche der Person inhärent, unabhängig von ihren Bedingungen und verdiente daher unbedingte Achtung. Nur durch die Anerkennung der dem Menschen innewohnenden Würde, die von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod unantastbar ist, kann dieser Eigenschaft ein unantastbares und sicheres Fundament verliehen werden. Ohne jeden ontologischen Bezug wäre die Anerkennung der Menschenwürde unterschiedlichen und willkürlichen Bewertungen ausgeliefert. Die einzige Voraussetzung dafür, dass von einer der Person innewohnenden Würde gesprochen werden kann, ist daher die Zugehörigkeit der Person zur menschlichen Gattung, so dass "die Rechte der Person Menschenrechte sind".

Eine objektive Referenz für die menschliche Freiheit

25. Zweitens wird der Begriff der Menschenwürde mitunter auch missbraucht, um eine willkürliche Vermehrung neuer Rechte zu rechtfertigen, von denen viele oft im Widerspruch zu den ursprünglich definierten stehen und nicht selten im Widerspruch zum Grundrecht auf Leben stehen, als ob die Fähigkeit, jede individuelle Vorliebe oder jeden subjektiven Wunsch zu äußern und zu verwirklichen, garantiert werden müsste. Die Würde wird dann mit einer isolierten und individualistischen Freiheit gleichgesetzt, die versucht, bestimmte subjektive Wünsche und Vorlieben als "Rechte" durchzusetzen, die von der Gemeinschaft garantiert und finanziert werden. Die Menschenwürde kann jedoch weder auf rein individuellen Maßstäben beruhen, noch kann sie allein mit dem psychophysischen Wohlbefinden des Einzelnen gleichgesetzt werden. Vielmehr beruht die Verteidigung der Menschenwürde auf den konstitutiven Forderungen der menschlichen Natur, die weder von der individuellen Willkür noch von der gesellschaftlichen Anerkennung abhängen. Die Pflichten, die sich aus der Anerkennung der Würde des anderen ergeben, und die entsprechenden Rechte, die sich daraus ableiten, haben also einen konkreten und objektiven Inhalt, der auf der gemeinsamen menschlichen Natur beruht. Ohne diesen objektiven Bezug ist der Begriff der Würde in der Tat der unterschiedlichsten Willkür und den Interessen der Macht unterworfen.

Die Beziehungsstruktur der menschlichen Person

26. Die Würde der menschlichen Person im Lichte des Beziehungscharakters der Person trägt auch dazu bei, die reduzierende Perspektive einer selbstbezogenen und individualistischen Freiheit zu überwinden, die versucht, ihre eigenen Werte zu schaffen, ohne die objektiven Normen des Guten und der Beziehung zu anderen Lebewesen zu berücksichtigen. Es besteht nämlich zunehmend die Gefahr, die Menschenwürde auf die Fähigkeit zu beschränken, nach eigenem Ermessen über sich selbst und das eigene Schicksal zu entscheiden, unabhängig von dem anderer, ohne die Zugehörigkeit zur menschlichen Gemeinschaft zu berücksichtigen. In einer solchen falschen Auffassung von Freiheit können Pflichten und Rechte nicht gegenseitig anerkannt werden, um füreinander Sorge zu tragen. In Wirklichkeit steht die Freiheit, wie der heilige Johannes Paul II. in Erinnerung ruft, "im Dienst der Person und ihrer Entfaltung durch die Hingabe ihrer selbst und die Annahme der anderen". Wenn die Freiheit jedoch in einem individualistischen Sinn verabsolutiert wird, wird sie ihres ursprünglichen Inhalts beraubt und widerspricht ihrer eigentlichen Berufung und Würde".

27. Zur Würde des Menschen gehört also auch die der menschlichen Natur selbst innewohnende Fähigkeit, Verpflichtungen gegenüber anderen zu übernehmen.

28. Der Unterschied zwischen dem Menschen und den anderen Lebewesen, der durch den Begriff der Würde hervorgehoben wird, darf nicht dazu führen, daß man die Güte der anderen Geschöpfe vergißt, die nicht nur im Verhältnis zum Menschen, sondern auch mit einem eigenen Wert und daher als Gaben existieren, die ihnen anvertraut sind und die es zu schützen und zu pflegen gilt. Während also der Begriff der Würde dem Menschen vorbehalten ist, muss gleichzeitig die geschöpfliche Güte des übrigen Kosmos bekräftigt werden. Papst Franziskus betonte: "Gerade wegen seiner einzigartigen Würde und weil er mit Intelligenz ausgestattet ist, ist der Mensch aufgerufen, die Schöpfung mit ihren inneren Gesetzen zu respektieren [...]: "Jedes Geschöpf besitzt seine eigene Güte und Vollkommenheit [...] Die verschiedenen Geschöpfe, die in ihrem eigenen Wesen gehegt werden, spiegeln, jedes auf seine Weise, einen Strahl der unendlichen Weisheit und Güte Gottes wider. Deshalb muss der Mensch die jedem Geschöpf eigene Güte respektieren, um einen unordentlichen Gebrauch der Dinge zu vermeiden". Außerdem "müssen wir heute erkennen, dass es nur möglich ist, einen "situierten Anthropozentrismus" aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir müssen anerkennen, dass das menschliche Leben ohne andere Lebewesen unverständlich und unhaltbar ist". Aus dieser Perspektive "ist es für uns nicht unerheblich, dass so viele Arten verschwinden, dass die Klimakrise das Leben so vieler Lebewesen bedroht". In der Tat gehört es zur Würde des Menschen, sich um die Umwelt zu kümmern und dabei insbesondere die Humanökologie zu berücksichtigen, die seine Existenz bewahrt.

Die Befreiung des Menschen von moralischen und sozialen Zwängen.

29. Diese Grundvoraussetzungen, so notwendig sie auch sein mögen, reichen nicht aus, um die Entwicklung des Menschen in Übereinstimmung mit seiner Würde zu gewährleisten. Obwohl "Gott den vernunftbegabten Menschen geschaffen hat, indem er ihm die Würde einer Person verlieh, die mit Initiative und Kontrolle über ihr Handeln ausgestattet ist", zieht der freie Wille im Hinblick auf das Gute oft das Böse dem Guten vor. Deshalb muss die menschliche Freiheit wiederum befreit werden. Im Brief an die Galater "zur Freiheit hat uns Christus befreit" (Gal 5,1) erinnert der heilige Paulus an die Aufgabe, die jedem Christen zukommt, auf dessen Schultern eine Verantwortung der Befreiung ruht, die sich auf die ganze Welt erstreckt (vgl. Röm 8,19ff). Es handelt sich um eine Befreiung, die vom Herzen eines jeden Menschen aus dazu berufen ist, sich auszubreiten und ihre humanisierende Kraft in allen Beziehungen zu entfalten.

30. Die Freiheit ist ein wunderbares Geschenk Gottes. Selbst wenn er uns mit seiner Gnade an sich zieht, tut er das so, dass unsere Freiheit nie verletzt wird. Es wäre daher ein großer Irrtum zu glauben, dass wir abseits von Gott und seiner Hilfe freier sein können und uns deshalb würdiger fühlen. Losgelöst von ihrem Schöpfer kann unsere Freiheit nur schwächer und dunkler werden. Dasselbe gilt, wenn man sich die Freiheit als unabhängig von einem anderen Bezugspunkt als sich selbst vorstellt und jeden Bezug zu einer vorhergehenden Wahrheit als Bedrohung empfindet. Infolgedessen wird auch die Achtung vor der Freiheit und der Würde der anderen versagen. Papst Benedikt XVI. hat es so erklärt: "Ein Wille, der sich für radikal unfähig hält, die Wahrheit und das Gute zu suchen, hat keine objektiven Gründe und Motive für sein Handeln, sondern nur solche, die aus seinen momentanen und vorübergehenden Interessen stammen; er hat keine "Identität", die er durch wirklich freie und bewusste Entscheidungen schützen und aufbauen könnte. Er kann daher keine Achtung vor anderen "Willen" beanspruchen, die ebenfalls von seinem tiefsten Wesen losgelöst sind und die andere "Gründe" oder gar keine "Vernunft" geltend machen können. Die Illusion, im moralischen Relativismus den Schlüssel für ein friedliches Zusammenleben zu finden, ist in Wirklichkeit der Ursprung der Spaltung und der Leugnung der Würde des Menschen".

31. Darüber hinaus wäre es unrealistisch, eine abstrakte Freiheit zu behaupten, die frei von jeglichen Bedingungen, Zusammenhängen oder Einschränkungen ist. Im Gegenteil: "Die ordnungsgemäße Ausübung der persönlichen Freiheit setzt bestimmte wirtschaftliche, soziale, rechtliche, politische und kulturelle Bedingungen voraus", die oft nicht erfüllt sind. In diesem Sinne können wir sagen, dass einige "freier" sind als andere. Papst Franziskus hat diesen Punkt besonders hervorgehoben: "Manche werden in wohlhabende Familien hineingeboren, erhalten eine gute Ausbildung, wachsen wohlgenährt auf oder verfügen von Natur aus über hervorragende Fähigkeiten. Sie werden sicherlich keinen aktiven Staat brauchen und nur Freiheit fordern. Aber das gilt natürlich nicht für einen Menschen mit einer Behinderung, für jemanden, der in ein extrem armes Haus hineingeboren wurde, für jemanden, der mit einer minderwertigen Bildung aufgewachsen ist und kaum Chancen auf eine angemessene Heilung seiner Krankheiten hat. Wenn die Gesellschaft in erster Linie von den Kriterien der Marktfreiheit und der Effizienz beherrscht wird, ist kein Platz für sie, und die Brüderlichkeit wird nur ein weiterer romantischer Ausdruck sein". Es ist daher unabdingbar zu verstehen, dass "die Befreiung von der Ungerechtigkeit die Freiheit und die Menschenwürde fördert", und zwar auf allen Ebenen und in allen Beziehungen des menschlichen Handelns. Damit echte Freiheit möglich wird, "müssen wir die Menschenwürde wieder in den Mittelpunkt stellen und auf dieser Säule die alternativen sozialen Strukturen aufbauen, die wir brauchen". In ähnlicher Weise wird die Freiheit oft durch zahlreiche psychologische, historische, soziale, erzieherische und kulturelle Faktoren beeinträchtigt. Echte und historische Freiheit muss immer "befreit" werden. Und auch das Grundrecht auf Religionsfreiheit muss wieder bekräftigt werden.

32. Gleichzeitig ist klar, dass die Geschichte der Menschheit Fortschritte im Verständnis von Menschenwürde und Freiheit zeigt, jedoch nicht ohne Schatten und Gefahren des Rückschritts. Davon zeugt das wachsende Bestreben - auch durch den christlichen Einfluss, der selbst in einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft weiterhin ein Sauerteig ist -, Rassismus, Sklaverei und die Ausgrenzung von Frauen, Kindern, Kranken und Behinderten zu beseitigen. Doch dieser mühsame Weg ist noch lange nicht zu Ende.

4. Einige schwere Verstöße gegen die Menschenwürde

33. Im Lichte der bisherigen Überlegungen zur zentralen Bedeutung der Menschenwürde werden in diesem letzten Abschnitt der Erklärung einige konkrete und schwere Verletzungen der Menschenwürde angesprochen. Sie tut dies im Geist des kirchlichen Lehramtes, das, wie bereits erwähnt, im Lehramt der jüngsten Päpste seinen vollen Ausdruck gefunden hat. Papst Franziskus beispielsweise wird nicht müde, die Achtung der Menschenwürde zu fordern: "Jeder Mensch hat das Recht, in Würde zu leben und sich ganzheitlich zu entwickeln, und dieses Grundrecht kann ihm von keinem Land verweigert werden. Er hat es, auch wenn er nicht leistungsfähig ist, auch wenn er mit Einschränkungen geboren wird oder aufwächst. Denn das schmälert nicht seine unermessliche Würde als Mensch, die nicht auf den Umständen, sondern auf dem Wert seines Seins beruht. Wenn dieser elementare Grundsatz nicht gewahrt wird, gibt es weder für die Brüderlichkeit noch für das Überleben der Menschheit eine Zukunft. Andererseits unterlässt er es nicht, alle auf die konkreten Verletzungen der Menschenwürde in unserer Zeit hinzuweisen, indem er jeden einzelnen von uns zu Verantwortungsbewusstsein und aktivem Engagement aufruft.

34. Wenn wir auf einige der zahlreichen Verletzungen der Menschenwürde in unserer heutigen Welt hinweisen, können wir uns daran erinnern, was das Zweite Vatikanische Konzil in dieser Hinsicht gelehrt hat. Es muss anerkannt werden, dass gegen die Menschenwürde "alles gerichtet ist, was das Leben bedroht - Mord jeglicher Art, Völkermord, Abtreibung, Euthanasie und sogar vorsätzlicher Selbstmord". Gegen unsere Würde ist auch "alles, was die Integrität der menschlichen Person verletzt, wie Verstümmelung, moralische oder physische Folter, systematische Versuche, den Geist anderer zu beherrschen". Und schließlich "alles, was die Menschenwürde verletzt, wie unmenschliche Lebensbedingungen, willkürliche Inhaftierung, Deportation, Sklaverei, Prostitution, Frauen- und Kinderhandel oder entwürdigende Arbeitsbedingungen, die den Arbeitnehmer ohne Achtung der Freiheit und Verantwortung der menschlichen Person auf den Status eines bloßen Profitinstruments reduzieren". In diesem Zusammenhang ist auch die Todesstrafe zu erwähnen, die ebenfalls gegen die unveräußerliche Würde eines jeden Menschen verstößt, ganz gleich unter welchen Umständen. Im Gegenteil, es muss anerkannt werden, dass "die entschiedene Ablehnung der Todesstrafe zeigt, wie weit es möglich ist, die unveräußerliche Würde jedes Menschen anzuerkennen und zu akzeptieren, dass er einen Platz in diesem Universum hat. Denn, wenn ich es nicht leugne

36. Eines der Phänomene, das am meisten dazu beiträgt, dass so vielen Menschen die Würde abgesprochen wird, ist die extreme Armut, die mit der ungleichen Verteilung des Reichtums zusammenhängt. Wie der heilige Johannes Paul II. bereits unterstrichen hat, besteht "eine der größten Ungerechtigkeiten der heutigen Welt gerade darin, daß relativ wenige viel und viele fast nichts besitzen. Es ist die Ungerechtigkeit der falschen Verteilung von Gütern und Dienstleistungen, die ursprünglich für alle gedacht waren". Außerdem wäre es illusorisch, eine oberflächliche Unterscheidung zwischen "reichen Ländern" und "armen Ländern" zu treffen. Benedikt XVI. hat bereits eingeräumt, dass "der Reichtum der Welt in absoluten Zahlen wächst, aber auch die Ungleichheiten zunehmen. In den reichen Ländern verarmen neue soziale Kategorien und es entstehen neue Formen der Armut. In den ärmsten Gebieten erfreuen sich einige Gruppen einer verschwenderischen, konsumorientierten Überentwicklung, die in einem unannehmbaren Gegensatz zu den anhaltenden Situationen menschenunwürdigen Elends steht. Es gibt nach wie vor "den Skandal der verletzenden Ungleichheit", bei dem die Würde der Armen in doppelter Weise missachtet wird, sowohl durch den Mangel an Mitteln, die zur Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse zur Verfügung stehen, als auch durch die Gleichgültigkeit, mit der sie von denen behandelt werden, die mit ihnen leben.

37. Daher müssen wir mit Papst Franziskus zu dem Schluss kommen, dass "der Reichtum zugenommen hat, aber mit Ungleichheit, und das führt dazu, dass "neue Formen der Armut entstehen". Wenn sie sagen, dass die moderne Welt die Armut verringert hat, dann tun sie das, indem sie sie mit Kriterien aus anderen Zeiten messen, die nicht mit der heutigen Realität verglichen werden können". Infolgedessen breitet sich die Armut "auf vielfältige Weise aus, wie bei der Besessenheit, die Arbeitskosten zu senken, ohne sich der schwerwiegenden Folgen bewusst zu sein, die dies mit sich bringt, denn die dadurch entstehende Arbeitslosigkeit hat die unmittelbare Ausweitung der Grenzen der Armut zur Folge". Zu diesen "zerstörerischen Auswirkungen des Geldimperiums" gehört die Erkenntnis, dass "es keine schlimmere Armut gibt als die, die den Menschen die Arbeit und die Würde der Arbeit vorenthält". Wenn manche Menschen in ein Land oder eine Familie hineingeboren werden, in der sie weniger Entwicklungsmöglichkeiten haben, muss anerkannt werden, dass dies im Widerspruch zu ihrer Würde steht, die genau die gleiche ist wie die derjenigen, die in eine reiche Familie oder ein reiches Land hineingeboren werden. Wir alle sind, wenn auch in unterschiedlichem Maße, für diese eklatante Ungleichheit verantwortlich.

Der Krieg

38. Eine weitere Tragödie, die die Menschenwürde verleugnet, ist die durch Kriege verursachte, heute wie zu allen Zeiten: "Kriege, Angriffe, Verfolgungen aus rassischen oder religiösen Gründen und viele andere Verletzungen der Menschenwürde [...] nehmen in vielen Regionen der Welt in schmerzlicher Weise zu, bis hin zu dem, was ich einen 'dritten Weltkrieg in Etappen' nennen würde". Mit seiner Spur der Zerstörung und des Schmerzes ist der Krieg kurz- und langfristig ein Angriff auf die Menschenwürde: "Während wir das unveräußerliche Recht auf legitime Selbstverteidigung sowie die Verantwortung, diejenigen zu schützen, deren Existenz bedroht ist, bekräftigen, müssen wir zugeben, dass der Krieg immer eine "Niederlage der Menschlichkeit" ist. Kein Krieg ist die Tränen einer Mutter wert, die gesehen hat, wie ihr Kind verstümmelt oder getötet wurde; kein Krieg ist den Verlust des Lebens auch nur eines einzigen Menschen wert, eines heiligen Wesens, das nach dem Bild und Gleichnis des Schöpfers geschaffen wurde; kein Krieg ist die Vergiftung unseres gemeinsamen Hauses wert; und kein Krieg ist die Verzweiflung derjenigen wert, die gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, und die von einem Moment auf den anderen ihrer Heimat und aller familiären, freundschaftlichen, sozialen und kulturellen Bindungen beraubt werden, die manchmal über Generationen hinweg aufgebaut worden sind". Alle Kriege sind, gerade weil sie der Menschenwürde widersprechen, "Konflikte, die die Probleme nicht lösen, sondern vergrößern". Dies ist umso schwerwiegender in unserer Zeit, in der es normal geworden ist, dass so viele unschuldige Zivilisten auf dem Schlachtfeld sterben.

39. Daher kann die Kirche auch heute nicht umhin, sich die Worte der Päpste zu eigen zu machen, indem sie mit dem heiligen Paul VI. wiederholt: "Niemals Krieg! Niemals Krieg!", und mit dem heiligen Johannes Paul II. bittet: "Im Namen Gottes und im Namen des Menschen: Tötet nicht! Bereitet die Menschen nicht auf die Vernichtung und Ausrottung vor! Denkt an eure Brüder und Schwestern, die Hunger und Elend leiden! Achtet die Würde und die Freiheit eines jeden von ihnen! Das ist der Schrei der Kirche und der ganzen Menschheit, besonders in unserer Zeit. Schließlich unterstreicht Papst Franziskus, dass "wir nicht an den Krieg als Lösung denken können, denn die Risiken werden wahrscheinlich immer größer sein als der hypothetische Nutzen, den man ihm zuschreibt. Angesichts dieser Realität ist es heute sehr schwierig, die in anderen Jahrhunderten entwickelten rationalen Kriterien aufrechtzuerhalten, um von einem möglichen "gerechten Krieg" zu sprechen. Nie wieder Krieg! Da die Menschheit oft in dieselben Fehler der Vergangenheit zurückfällt, ist es notwendig, die Logik der Legitimität des Krieges hinter sich zu lassen, um Frieden zu schaffen". Die enge Beziehung zwischen Glaube und Menschenwürde macht es widersprüchlich, den Krieg auf religiöse Überzeugungen zu stützen: "Wer sich auf den Namen Gottes beruft, um Terrorismus, Gewalt und Krieg zu rechtfertigen, folgt nicht dem Weg Gottes: Krieg im Namen der Religion ist ein Krieg gegen die Religion selbst".

Arbeitsmigranten

40. Migranten gehören zu den ersten Opfern der vielen Formen von Armut. Ihnen wird nicht nur in ihren Heimatländern die Würde abgesprochen, sondern auch ihr eigenes Leben ist gefährdet, weil sie nicht die Mittel haben, eine Familie zu gründen, zu arbeiten oder sich zu ernähren. Sobald sie in den Ländern ankommen, die in der Lage sein sollten, sie aufzunehmen, "werden sie nicht als würdig genug angesehen, um wie alle anderen am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, und es wird vergessen, dass sie dieselbe intrinsische Würde haben wie jeder andere Mensch. [...] Es wird nie gesagt, dass sie keine Menschen sind, aber in der Praxis, durch die Entscheidungen und die Art und Weise, wie sie behandelt werden, kommt zum Ausdruck, dass sie als weniger wertvoll, weniger wichtig, weniger menschlich angesehen werden". Es ist daher dringend notwendig, immer daran zu denken, dass "jeder Migrant ein Mensch ist, der als solcher unveräußerliche Grundrechte besitzt, die von allen und in jeder Situation geachtet werden müssen". Ihre Aufnahme ist ein wichtiges und sinnvolles Mittel, um "die unveräußerliche Würde eines jeden Menschen unabhängig von seiner Herkunft, Hautfarbe oder Religion" zu verteidigen.

Menschenschmuggel

41. Auch der Menschenhandel muss als schwere Verletzung der Menschenwürde betrachtet werden. Das ist nichts Neues, aber seine Entwicklung nimmt tragische Dimensionen an, die für alle sichtbar sind, und Papst Franziskus hat sie besonders scharf angeprangert: "Ich bekräftige, dass der 'Menschenhandel' eine schändliche Tätigkeit ist, eine Schande für unsere Gesellschaften, die sich für zivilisiert halten. Ausbeuter und Kunden auf allen Ebenen sollten eine ernsthafte Gewissensprüfung vor sich selbst und vor Gott vornehmen! Die Kirche erneuert heute ihren nachdrücklichen Appell, die Würde und die zentrale Stellung jeder Person in der Achtung der Grundrechte, wie sie in ihrer Soziallehre hervorgehoben werden, stets zu verteidigen, und fordert, dass die Rechte dort, wo sie nicht anerkannt werden, wirklich auf Millionen von Männern und Frauen auf allen Kontinenten ausgedehnt werden. Wie oft wird in einer Welt, in der so viel von Rechten die Rede ist, in Wirklichkeit die Menschenwürde missachtet! In einer Welt, in der so viel von Rechten die Rede ist, scheint es, als sei Geld das Einzige, das Rechte hat. Liebe Brüder und Schwestern, wir leben in einer Welt, in der das Geld regiert. Wir leben in einer Welt, in einer Kultur, in der der Fetischismus des Geldes regiert".

42. Aus diesen Gründen dürfen die Kirche und die Menschheit den Kampf gegen Phänomene wie "Handel mit menschlichen Organen und Geweben, sexuelle Ausbeutung von Kindern, Sklavenarbeit, einschließlich Prostitution, Drogen- und Waffenhandel, Terrorismus und internationales organisiertes Verbrechen" nicht aufgeben. Angesichts des Ausmaßes dieser Phänomene und des Blutzolls, den sie für unschuldige Menschen fordern, müssen wir jeder Versuchung widerstehen, in einen deklaratorischen Nominalismus zu verfallen, der das Gewissen beruhigt. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Institutionen im Kampf gegen all diese Geißeln wirklich wirksam sind. Angesichts dieser vielfältigen und brutalen Formen der Verweigerung der Menschenwürde müssen wir uns immer mehr bewusst machen, dass "Menschenhandel ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist". Er verleugnet die Menschenwürde im Wesentlichen auf mindestens zwei Arten: "Er entstellt die Menschlichkeit des Opfers und verletzt seine Freiheit und Würde. Gleichzeitig entmenschlicht er aber auch diejenigen, die ihn ausüben".

Sexueller Missbrauch

43. Die tiefe, dem Menschen innewohnende Würde in seiner Gesamtheit von Geist und Körper ermöglicht es uns auch zu verstehen, warum jeder sexuelle Missbrauch tiefe Narben in den Herzen der Betroffenen hinterlässt: Sie sind in der Tat in ihrer Menschenwürde verwundet. Es ist ein "Leiden, das ein Leben lang andauern kann und für das es keine Reue gibt. Dieses Phänomen ist in der Gesellschaft weit verbreitet, es betrifft auch die Kirche und stellt ein ernsthaftes Hindernis für ihre Mission dar". Deshalb setzt er sich unermüdlich dafür ein, allen Formen des Missbrauchs ein Ende zu setzen, und zwar von innen heraus.

Gewalt gegen Frauen

44. Gewalt gegen Frauen ist ein zunehmend anerkannter globaler Skandal. Obwohl die gleiche Würde der Frauen in Worten anerkannt wird, sind die Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern in einigen Ländern sehr gravierend, und selbst in den am weitesten entwickelten und demokratischen Ländern bezeugt die konkrete soziale Realität, dass Frauen oft nicht die gleiche Würde wie Männer zuerkannt wird. Papst Franziskus unterstreicht diese Tatsache, wenn er feststellt, dass "die Organisation der Gesellschaften in der ganzen Welt noch weit davon entfernt ist, klar zum Ausdruck zu bringen, dass Frauen genau die gleiche Würde und die gleichen Rechte haben wie Männer. Eine Sache wird mit Worten bekräftigt, aber die Entscheidungen und die Realität schreien eine andere Botschaft heraus. Es ist eine Tatsache, dass "Frauen, die unter Ausgrenzung, Missbrauch und Gewalt leiden, doppelt arm sind, weil sie oft weniger in der Lage sind, ihre Rechte zu verteidigen".

Schon der heilige Johannes Paul II. erkannte an: "Es bleibt noch viel zu tun, damit das Frausein und das Muttersein keine Diskriminierung mit sich bringen. Es ist dringend notwendig, überall die tatsächliche Gleichheit der Menschenrechte zu erreichen und damit gleichen Lohn für gleiche Arbeit, den Schutz der Arbeitnehmerin und Mutter, eine gerechte berufliche Förderung, die Gleichheit der Ehegatten im Familienrecht, die Anerkennung all dessen, was mit den Rechten und Pflichten des Bürgers in einer demokratischen Ordnung verbunden ist". Ungleichheiten in diesen Bereichen sind verschiedene Formen von Gewalt. Er erinnerte auch daran, dass "es an der Zeit ist, die Formen der sexuellen Gewalt, die sich häufig gegen Frauen richten, mit Entschlossenheit zu verurteilen und die geeigneten rechtlichen Mittel zu ihrer Verteidigung einzusetzen. Im Namen der Achtung der Person müssen wir auch die weit verbreitete hedonistische und kommerzielle Kultur anprangern, die die systematische Ausbeutung der Sexualität fördert und die Mädchen schon in jungen Jahren dazu bringt, in korrupte Milieus abzurutschen und ihren Körper zu missbrauchen". Unter den Formen der Gewalt, die gegen die Frauen ausgeübt werden, ist auch der Zwang zur Abtreibung zu nennen, der sowohl die Mutter als auch das Kind betrifft und der so oft der Befriedigung des Egoismus der Männer dient, sowie die Praxis der Polygamie, die - wie der Katechismus der Katholischen Kirche in Erinnerung ruft - im Widerspruch zur gleichen Würde von Frauen und Männern und auch zur "einzigartigen und ausschließlichen ehelichen Liebe" steht.

46. In diesem Kontext der Gewalt gegen Frauen wird das Phänomen der Frauenmorde niemals ausreichend verurteilt werden können. An dieser Front muss das Engagement der gesamten internationalen Gemeinschaft solide und konkret sein, wie Papst Franziskus bekräftigt hat: "Die Liebe zu Maria muss uns helfen, eine Haltung der Anerkennung und Dankbarkeit gegenüber den Frauen zu entwickeln, gegenüber unseren Müttern und Großmüttern, die eine Bastion des Lebens in unseren Städten sind. Sie tragen das Leben fast immer im Stillen weiter. Es ist die Stille und die Kraft der Hoffnung. Ich danke Ihnen für Ihr Zeugnis [...] aber mit Blick auf die Mütter und Großmütter möchte ich Sie einladen, gegen eine Plage zu kämpfen, die unseren amerikanischen Kontinent heimsucht: die zahlreichen Fälle von Frauenmord. Und das hinter so vielen Mauern. Ich lade Sie ein, diese Quelle des Leidens zu bekämpfen, indem Sie die Förderung von Gesetzen und einer Kultur der Ablehnung jeglicher Form von Gewalt fordern".

Abtreibung

47. Die Kirche hört nicht auf, daran zu erinnern, daß "die Würde jedes menschlichen Wesens untrennbar ist und vom Augenblick der Empfängnis bis zum natürlichen Tod gilt. Gerade die Bejahung dieser Würde ist die unabdingbare Voraussetzung für den Schutz der persönlichen und sozialen Existenz und auch die notwendige Bedingung für die Verwirklichung der Brüderlichkeit und der sozialen Freundschaft unter allen Völkern der Erde". Auf der Grundlage dieses unantastbaren Wertes des menschlichen Lebens hat sich das kirchliche Lehramt stets gegen die Abtreibung ausgesprochen. Johannes Paul II. schreibt in diesem Zusammenhang: "Unter allen Verbrechen, die der Mensch gegen das Leben begehen kann, weist die Abtreibung Merkmale auf, die sie besonders schwerwiegend und schändlich machen [...] Heute ist jedoch die Wahrnehmung ihrer Schwere im Gewissen vieler Menschen immer mehr geschwächt worden. Die Akzeptanz der Abtreibung in der Mentalität, in den Sitten und im Gesetz selbst ist ein deutliches Zeichen für eine sehr gefährliche Krise des moralischen Empfindens, das immer weniger in der Lage ist, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, selbst wenn das Grundrecht auf Leben auf dem Spiel steht. Angesichts einer solch ernsten Situation brauchen wir mehr denn je den Mut, der Wahrheit ins Auge zu sehen und die Dinge beim Namen zu nennen, ohne Kompromisse aus Bequemlichkeit oder die Versuchung zur Selbsttäuschung einzugehen. In dieser Hinsicht ertönt der Vorwurf des Propheten mit aller Deutlichkeit: "Wehe denen, die das Böse gut und das Gute böse nennen, die das Licht für Finsternis und das Licht für Finsternis halten" (Jes 5,20). Gerade bei der Abtreibung hat sich eine zweideutige Terminologie wie "Schwangerschaftsabbruch" durchgesetzt, die dazu neigt, den wahren Charakter der Abtreibung zu verschleiern und ihre Ernsthaftigkeit in der öffentlichen Meinung abzuschwächen. Vielleicht ist gerade dieses sprachliche Phänomen ein Symptom für ein schlechtes Gewissen. Aber keine Worte können etwas an der Realität ändern: Ein Schwangerschaftsabbruch ist die absichtliche und direkte Beseitigung eines menschlichen Wesens in der Anfangsphase seiner Existenz, von der Empfängnis bis zur Geburt, wie auch immer sie durchgeführt wird. Die Kinder, die geboren werden sollen, "sind die wehrlosesten und unschuldigsten von allen, denen man heute ihre Menschenwürde abspricht, um mit ihnen zu machen, was man will, indem man ihnen das Leben nimmt und die Gesetzgebung fördert, damit niemand sie daran hindern kann". Es muss daher auch in unserer Zeit mit aller Kraft und Klarheit bekräftigt werden, dass "dieser Schutz des ungeborenen Lebens eng mit dem Schutz aller Menschenrechte verbunden ist. Er setzt die Überzeugung voraus, dass der Mensch in jeder Situation und in jedem Entwicklungsstadium immer heilig und unantastbar ist. Er ist ein Selbstzweck und niemals ein Mittel zur Lösung anderer Schwierigkeiten. Fällt diese Überzeugung, gibt es keine soliden und dauerhaften Grundlagen mehr, um die Menschenrechte zu verteidigen, die immer von den Zufälligkeiten der Mächtigen abhängen würden. Die Vernunft allein reicht aus, um den unantastbaren Wert eines jeden menschlichen Lebens anzuerkennen, aber wenn wir es auch aus der Perspektive des Glaubens betrachten, "schreit jede Verletzung der persönlichen Würde des Menschen vor Gott nach Rache und wird als Vergehen gegen den Schöpfer des Menschen ausgelegt". Das großzügige und mutige Engagement der heiligen Teresa von Kalkutta für die Verteidigung jeder empfangenen Person verdient es, hier erwähnt zu werden.

Leihmutterschaft

48. Die Kirche wendet sich auch gegen die Praxis der Leihmutterschaft, bei der das Kind, das unendlich viel wert ist, zu einem bloßen Objekt gemacht wird. In dieser Hinsicht sind die Worte von Papst Franziskus eindeutig: "Der Weg zum Frieden erfordert die Achtung vor dem Leben, vor jedem menschlichen Leben, beginnend mit dem des ungeborenen Kindes im Mutterleib, das nicht unterdrückt oder zu einem kommerziellen Produkt gemacht werden darf. In diesem Zusammenhang halte ich die Praxis der so genannten Leihmutterschaft, die die Würde der Frau und des Kindes schwer verletzt und auf der Ausbeutung der materiellen Bedürfnisse der Mutter beruht, für bedauerlich. Ein Kind ist immer ein Geschenk und niemals das Objekt eines Vertrages. Ich appelliere daher an die internationale Gemeinschaft, sich für ein weltweites Verbot dieser Praxis einzusetzen.

49. Die Praxis der Leihmutterschaft verletzt in erster Linie die Würde des Kindes. Jedes Kind besitzt nämlich vom Zeitpunkt der Empfängnis und der Geburt an und dann während seines Heranwachsens zum Jugendlichen und zum Erwachsenen eine unantastbare Würde, die in jeder Phase seines Lebens deutlich zum Ausdruck kommt, wenn auch auf einzigartige und differenzierte Weise. Das Kind hat daher aufgrund seiner unveräußerlichen Würde ein Recht auf eine vollständig menschliche und nicht künstlich herbeigeführte Herkunft und auf das Geschenk eines Lebens, das zugleich die Würde des Gebers und des Empfängers zum Ausdruck bringt. Die Anerkennung der Würde der menschlichen Person schließt auch die Anerkennung der Würde der ehelichen Gemeinschaft und der menschlichen Fortpflanzung in all ihren Dimensionen ein. In diesem Sinne kann der legitime Wunsch, ein Kind zu bekommen, nicht zu einem "Recht auf ein Kind" werden, das die Würde des Kindes selbst als Empfänger der freien Gabe des Lebens nicht respektiert.

50. Die Praxis der Leihmutterschaft verletzt gleichzeitig die Würde der Frau selbst, die entweder dazu gezwungen wird oder sich aus freien Stücken dafür entscheidet, sich ihr zu unterwerfen. Mit dieser Praxis distanziert sich die Frau von dem Kind, das in ihr heranwächst, und wird zu einem bloßen Mittel im Dienste des Profits oder der Willkür anderer. Dies steht in völligem Gegensatz zur grundlegenden Würde eines jeden Menschen und seinem Recht, immer um seiner selbst willen und niemals als Instrument für etwas anderes anerkannt zu werden.

Euthanasie und Sterbehilfe

51. Es gibt einen besonderen Fall der Verletzung der Menschenwürde, der eher im Verborgenen stattfindet, aber immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die Besonderheit besteht darin, dass die Menschenwürde missverstanden wird, um sie gegen das Leben selbst zu wenden. Diese heute weit verbreitete Verwechslung tritt besonders deutlich zutage, wenn es um Euthanasie geht. So werden Gesetze, die die Möglichkeit der Sterbehilfe oder des assistierten Suizids anerkennen, manchmal als "Gesetze zum Sterben in Würde" bezeichnet. Es herrscht die weit verbreitete Überzeugung, dass Sterbehilfe oder Beihilfe zum Suizid mit der Achtung der Menschenwürde vereinbar sind. Angesichts dieser Tatsache muss nachdrücklich bekräftigt werden, dass das Leiden nicht dazu führt, dass der kranke Mensch die ihm innewohnende und unveräußerliche Würde verliert, sondern dass es zu einer Gelegenheit werden kann, die Bande der gegenseitigen Zugehörigkeit zu stärken und sich bewusst zu machen, wie wertvoll jeder Mensch für die gesamte Menschheit ist.

52. Die Würde des kranken Menschen in kritischem oder unheilbarem Zustand erfordert in der Tat, dass jeder die angemessenen und notwendigen Anstrengungen unternimmt, um sein Leiden durch eine angemessene palliative Versorgung zu lindern und jeden therapeutischen Overkill oder unverhältnismäßigen Eingriff zu vermeiden. Diese Betreuung entspricht der "ständigen Pflicht, die Bedürfnisse des Kranken zu verstehen: das Bedürfnis nach Hilfe, Schmerzlinderung, emotionalen, affektiven und spirituellen Bedürfnissen". Aber ein solches Bemühen ist etwas völlig anderes, anders, ja sogar konträr zu der Entscheidung, das eigene Leben oder das der anderen unter der Last des Leidens zu vernichten. Das menschliche Leben, selbst in seinem schmerzhaften Zustand, ist Träger einer Würde, die immer geachtet werden muss, die nicht verloren gehen kann und deren Achtung bedingungslos bleibt. Es gibt in der Tat keine Bedingungen, ohne die das menschliche Leben seine Würde verliert und daher unterdrückt werden kann: "Das Leben hat für jeden Menschen die gleiche Würde und den gleichen Wert: die Achtung vor dem Leben der anderen ist die gleiche wie die vor der eigenen Existenz". Dem Suizidwilligen zu helfen, sich das Leben zu nehmen, ist daher ein objektiver Verstoß gegen die Würde der Person, die darum bittet, auch wenn es ihrem Wunsch entspricht: "Wir müssen den Tod begleiten, aber nicht den Tod provozieren oder irgendeine Form der Selbsttötung unterstützen. Ich erinnere daran, dass das Recht auf Pflege und Betreuung für alle immer privilegiert sein muss, damit die Schwächsten, insbesondere die Alten und Kranken, niemals im Stich gelassen werden. Das Leben ist ein Recht, nicht der Tod, der willkommen geheißen werden muss, nicht vorgesehen. Und dieser ethische Grundsatz gilt für alle, nicht nur für Christen oder Gläubige". Wie bereits gesagt, impliziert die Würde eines jeden Menschen, wie schwach oder leidend er auch sein mag, die Würde aller.

Die Ausmusterung von Menschen mit Behinderungen

53. Ein Kriterium für die tatsächliche Beachtung der Würde jedes Einzelnen ist natürlich die Aufmerksamkeit, die den am meisten Benachteiligten entgegengebracht wird. Leider zeichnet sich unsere Zeit nicht durch eine solche Aufmerksamkeit aus, sondern es setzt sich eine Kultur des Wegwerfens durch. Um dieser Tendenz entgegenzuwirken, verdient die Situation der körperlich oder geistig Behinderten besondere Aufmerksamkeit und Zuwendung. Dieser Zustand der besonderen Verletzlichkeit, der in den Geschichten des Evangeliums so wichtig ist, stellt allgemein die Frage, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, und zwar ausgehend von einem Zustand des Mangels oder der Behinderung. Die Frage nach der Unvollkommenheit des Menschen hat auch aus soziokultureller Sicht deutliche Auswirkungen, da Menschen mit Behinderungen in einigen Kulturen manchmal an den Rand gedrängt, wenn nicht sogar unterdrückt und als echte "Ausgestoßene" behandelt werden. In Wirklichkeit wird jedem Menschen, unabhängig von seiner Verletzlichkeit, seine Würde allein dadurch verliehen, dass er von Gott gewollt und geliebt ist. Aus diesen Gründen sollte die Eingliederung und aktive Teilnahme am gesellschaftlichen und kirchlichen Leben all derer, die in irgendeiner Weise durch Gebrechlichkeit oder Behinderung gekennzeichnet sind, so weit wie möglich gefördert werden.

54. In einer breiteren Perspektive ist daran zu erinnern, dass "die Nächstenliebe, das Herzstück des politischen Geistes, immer eine bevorzugte Liebe zu den Letzten ist, die hinter allen Aktionen zugunsten der Armen steht [...], sich um die Zerbrechlichkeit zu kümmern, um die Zerbrechlichkeit der Völker und der Menschen. Sich um die Zerbrechlichkeit zu kümmern, bedeutet Kraft und Zärtlichkeit, Kampf und Fruchtbarkeit inmitten eines funktionalistischen und privatistischen Modells, das unweigerlich zu einer "Wegwerfkultur" führt. [Es bedeutet, die Gegenwart in ihrer marginalsten und bedrängendsten Situation in die Hand zu nehmen und ihr Würde zu verleihen". Dies führt sicherlich zu einer intensiven Tätigkeit, denn "wir müssen alles tun, um den Zustand und die Würde der menschlichen Person zu schützen".

Gender-Theorie

55. Die Kirche möchte vor allem "bekräftigen, dass jeder Mensch, unabhängig von seiner sexuellen Orientierung, in seiner Würde geachtet und mit Respekt aufgenommen werden muss, wobei darauf zu achten ist, dass "jedes Zeichen von ungerechter Diskriminierung" und insbesondere jede Form von Aggression und Gewalt vermieden wird". Aus diesem Grund muss als Verstoß gegen die Menschenwürde angeprangert werden, dass mancherorts nicht wenige Menschen allein aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung inhaftiert, gefoltert und sogar des Lebens beraubt werden.

56. Gleichzeitig unterstreicht die Kirche die entscheidenden kritischen Elemente, die in der Gender-Theorie enthalten sind. In diesem Zusammenhang erinnerte Papst Franziskus daran, dass "der Weg zum Frieden die Achtung der Menschenrechte voraussetzt, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, deren 75-jähriges Bestehen wir kürzlich gefeiert haben, einfach, aber klar formuliert sind. Es handelt sich um rational selbstverständliche und allgemein anerkannte Grundsätze. Leider haben die Versuche der letzten Jahrzehnte, neue Rechte einzuführen, die mit den ursprünglich definierten Rechten nicht ganz vereinbar und nicht immer annehmbar sind, zu ideologischen Kolonisierungen geführt, unter denen die Gender-Theorie eine zentrale Rolle spielt, die äußerst gefährlich ist, weil sie in ihrem Anspruch, alle gleich zu machen, die Unterschiede auslöscht".

57. Im Hinblick auf die Gender-Theorie, deren wissenschaftliche Konsistenz in der Fachwelt viel diskutiert wird, erinnert die Kirche daran, dass das menschliche Leben in all seinen Bestandteilen, körperlich und geistig, ein Geschenk Gottes ist, das mit Dankbarkeit angenommen und in den Dienst des Guten gestellt werden muss. Über sich selbst verfügen zu wollen, wie es die Gender-Theorie vorschreibt, ohne diese grundlegende Wahrheit des menschlichen Lebens als Gabe zu berücksichtigen, bedeutet nichts anderes, als der alten Versuchung nachzugeben, dass der Mensch Gott wird und in Konkurrenz zu dem wahren Gott der Liebe tritt, der uns im Evangelium offenbart wurde.

58. Ein zweiter Aspekt der Gender-Theorie ist, dass sie behauptet, die größtmögliche Differenz zwischen Lebewesen zu leugnen: die sexuelle Differenz. Diese konstitutive Differenz ist nicht nur die größte vorstellbare, sondern auch die schönste und mächtigste: Sie bewirkt im männlich-weiblichen Paar die bewundernswerteste Gegenseitigkeit und ist daher die Quelle jenes Wunders, das uns immer wieder in Erstaunen versetzt, nämlich die Ankunft neuer menschlicher Wesen auf der Welt.

59. In diesem Sinne ist der Respekt vor dem eigenen Körper und dem der anderen von wesentlicher Bedeutung angesichts der Verbreitung und Rechtfertigung neuer Rechte, die von der Gender-Theorie propagiert werden. Diese Ideologie "präsentiert eine Gesellschaft ohne Geschlechtsunterschiede und entleert das anthropologische Fundament der Familie". Es ist daher inakzeptabel, dass "bestimmte Ideologien dieser Art, die vorgeben, auf bestimmte, manchmal verständliche Bestrebungen zu reagieren, versuchen, sich als eine einzige Denkweise durchzusetzen, die sogar die Erziehung der Kinder bestimmt. Es sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass "das biologische Geschlecht (sex) und die soziokulturelle Rolle des Geschlechts (gender) zwar unterschieden, aber nicht getrennt werden können". Daher muss jeder Versuch, den Hinweis auf den offensichtlichen sexuellen Unterschied zwischen Männern und Frauen zu verbergen, zurückgewiesen werden: "Wir können das Männliche und das Weibliche nicht von Gottes Schöpfungswerk trennen, das all unseren Entscheidungen und Erfahrungen vorausgeht, wo es biologische Elemente gibt, die nicht ignoriert werden können". Nur wenn jeder Mensch diesen Unterschied in der Gegenseitigkeit erkennen und akzeptieren kann, ist er in der Lage, sich selbst, seine Würde und seine Identität voll zu entdecken.

Geschlechtsumwandlung

60. Die Würde des Leibes kann nicht als geringer angesehen werden als die der Person als solcher. Der Katechismus der Katholischen Kirche fordert uns ausdrücklich auf, anzuerkennen, dass "der menschliche Körper an der Würde des 'Bildes Gottes' teilhat". An diese Wahrheit sollte man sich besonders erinnern, wenn es um Geschlechtsumwandlungen geht. In der Tat besteht der Mensch untrennbar aus Leib und Seele, und der Leib ist der lebendige Ort, an dem sich das Innere der Seele entfaltet und manifestiert, auch durch das Netz der menschlichen Beziehungen. Indem sie das Wesen der Person ausmachen, haben Seele und Leib also Anteil an der Würde, die jeden Menschen auszeichnet. In diesem Sinne ist daran zu erinnern, dass der menschliche Körper an der Würde der Person teilhat, da er mit persönlichen Bedeutungen ausgestattet ist, insbesondere in seinem sexuellen Zustand. Im Körper wird nämlich jede Person als von anderen hervorgebracht anerkannt, und über den Körper können ein Mann und eine Frau eine Liebesbeziehung eingehen, die geeignet ist, andere Personen hervorzubringen. Über die Notwendigkeit, die natürliche Ordnung der menschlichen Person zu respektieren, lehrt Papst Franziskus, dass "das Geschaffene uns vorausgeht und als Geschenk empfangen werden muss. Gleichzeitig sind wir aufgerufen, unser Menschsein zu bewahren, und das bedeutet zuallererst, es so anzunehmen und zu respektieren, wie es geschaffen wurde". Jede geschlechtsverändernde Operation birgt daher grundsätzlich die Gefahr, die einzigartige Würde, die der Mensch vom Augenblick der Empfängnis an besitzt, zu untergraben. Dies bedeutet nicht, dass die Möglichkeit ausgeschlossen ist, dass eine Person, die von Genitalanomalien betroffen ist, die bereits bei der Geburt vorhanden sind oder sich später entwickeln, sich für eine medizinische Behandlung entscheidet, um diese Anomalien zu beheben. In diesem Fall würde die Operation keine Geschlechtsumwandlung in dem hier verstandenen Sinne darstellen.

Digitale Gewalt

61. Der Fortschritt der digitalen Technologien bietet zwar viele Möglichkeiten zur Förderung der Menschenwürde, führt aber auch zunehmend zu einer Welt, in der Ausbeutung, Ausgrenzung und Gewalt zunehmen und sogar die Würde der menschlichen Person untergraben können. Man denke nur daran, wie leicht es durch diese Medien ist, den guten Ruf einer Person durch falsche Nachrichten und Verleumdung zu gefährden. In diesem Zusammenhang unterstreicht Papst Franziskus, dass "es nicht gesund ist, Kommunikation mit bloßem virtuellen Kontakt zu verwechseln. In der Tat ist das digitale Umfeld auch ein Gebiet der Einsamkeit, der Manipulation, der Ausbeutung und der Gewalt, bis hin zum Extremfall des Dark Web. Die digitalen Medien können Menschen dem Risiko der Abhängigkeit, Isolation und des fortschreitenden Verlusts des Kontakts mit der konkreten Realität aussetzen, was die Entwicklung authentischer zwischenmenschlicher Beziehungen behindert. Über die sozialen Medien werden neue Formen der Gewalt verbreitet, z. B. Cybermobbing; das Web ist auch ein Kanal für die Verbreitung von Pornografie und die Ausbeutung von Menschen zu sexuellen Zwecken oder durch Glücksspiele". Wo also die Möglichkeiten der Verbindung wachsen, ist es paradoxerweise so, dass sich die ganze Welt in Wirklichkeit immer mehr isoliert und in den zwischenmenschlichen Beziehungen verarmt: "In der digitalen Kommunikation will alles gezeigt werden und jeder Einzelne wird zum Objekt von Blicken, die sondieren, ausziehen und preisgeben, oft anonym. Der Respekt vor dem anderen ist zerbrochen, und so kann ich, während ich ihn verdränge, ignoriere und fernhalte, schamlos bis zum Äußersten in sein Leben eindringen". Diese Tendenzen stehen für die dunkle Seite des digitalen Fortschritts.

62. Wenn die Technologie der Menschenwürde dienen und nicht schaden soll und wenn sie den Frieden und nicht die Gewalt fördern soll, muss die menschliche Gemeinschaft aus dieser Perspektive proaktiv auf diese Trends mit Respekt vor der Menschenwürde und zur Förderung des Guten reagieren: "In dieser globalisierten Welt können "die Medien uns helfen, uns einander näher zu fühlen, ein erneuertes Gefühl der Einheit in der menschlichen Familie wahrzunehmen und zu Solidarität und ernsthaftem Engagement für ein würdigeres Leben für alle bewegt zu werden. [...] Sie können uns bei dieser Aufgabe helfen, vor allem heute, wo die Netze der menschlichen Kommunikation ein noch nie dagewesenes Entwicklungsniveau erreicht haben. Insbesondere das Internet kann größere Möglichkeiten der Begegnung und der Solidarität zwischen allen bieten; und das ist gut so, es ist ein Geschenk Gottes. Aber es ist notwendig, sich immer wieder zu vergewissern, dass die gegenwärtigen Kommunikationsformen uns tatsächlich zu einer großzügigen Begegnung, zu einer aufrichtigen Suche nach der ganzen Wahrheit, zum Dienst, zur Nähe zu den Geringsten und zur Aufgabe des Aufbaus des Gemeinwohls führen".

Schlussfolgerung

63. Zum 75. Jahrestag der Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (1948) erinnerte Papst Franziskus daran, dass dieses Dokument "wie eine Meisterstraße ist, auf der viele Schritte vorwärts gemacht wurden, aber noch so viele fehlen, und manchmal kehren wir leider um. Der Einsatz für die Menschenrechte endet nie! In dieser Hinsicht bin ich all jenen nahe, die ohne Proklamationen im konkreten Leben jeden Tag für die Rechte derer kämpfen und bezahlen, die nicht zählen".

64. In diesem Geist fordert die Kirche mit dieser Erklärung nachdrücklich, daß die Achtung der Würde der menschlichen Person unter allen Umständen in den Mittelpunkt des Einsatzes für das Gemeinwohl und jeder Rechtsordnung gestellt wird. Die Achtung der Würde eines jeden Menschen ist nämlich die unverzichtbare Grundlage für die Existenz jeder Gesellschaft, die den Anspruch erhebt, sich auf ein gerechtes Recht und nicht auf die Macht zu stützen. Auf der Grundlage der Anerkennung der Menschenwürde werden die grundlegenden Menschenrechte, die jedem zivilisierten Zusammenleben vorausgehen und es untermauern, gewahrt.