In einem vorheriger Artikel Wir haben uns mit den nicht-christlichen und nicht-kanonischen Quellen über Jesus von Nazareth beschäftigt. Hier erläutern wir nun, wenn auch nur kurz, die kanonischen, d. h. die von der Kirche als heilig und zuverlässig angesehenen Quellen.

Paulusbriefe und Apostelgeschichte

Die Paulusbriefe, oder Briefe des Apostels Paulus, sind Teil des Neuen Testaments. Sie wurden zwischen 51 und 66 von Paulus von Tarsus geschrieben, besser bekannt als der Heilige Paulus, der "Apostel der Heiden" genannt wurde, weil mit ihm die christliche Verkündigung die Grenzen Westasiens überschritt.

Paulus ist Jesus nie begegnet, aber seine Schriften sind die ältesten Dokumente über ihn und belegen auch, dass das "Kerygma" (die Verkündigung der Identität Jesu, des Sohnes Gottes, der nach der Heiligen Schrift geboren, gestorben und auferstanden ist) bereits weniger als zwanzig Jahre nach dem Tod Christi festgelegt wurde.

Weitere Informationen sind in anderen Schriften des Neuen Testaments zu finden, insbesondere in der Die ApostelgeschichteDas Lukasevangelium, eine Chronik der Taten der Apostel von Jesus von Nazareth nach seinem Tod, insbesondere von Petrus und Paulus. Das Werk wird dem Autor eines der synoptischen Evangelien, Lukas (oder Lukan), zugeschrieben, der es höchstwahrscheinlich zwischen 55 und 61 n. Chr. schrieb (die Erzählung bricht nämlich mit dem ersten Teil des Lebens von Paulus und seiner Gefangenschaft in Rom und nicht mit seinem Tod, der einige Jahre später eintrat).

Aus der Apostelgeschichte und den Paulusbriefen lässt sich eine Biografie von Jesus von Nazareth außerhalb der Evangelien ableiten, die zwar nur wenige Details enthält, aber mit den Berichten in den Evangelien selbst völlig übereinstimmt und zudem von verschiedenen und unabhängigen Autoren verfasst wurde.

In der Tat können wir aus diesen Schriften ableiten, dass Jesus kein Engelwesen war, sondern "ein Mensch" (Römer 5,15): war kein Engel, sondern "ein Mensch" (Römer 5, 15); "von einer Frau geboren" (Galater 4, 4); stammte von Abraham (Galater 3, 16) über den Stamm Juda (Hebräer 7, 14) und über das Geschlecht Davids ab (Römer 1, 3); der Name seiner Mutter war Maria (Apg 1,14); er wurde Nazarener genannt (Apg 2,22 und 10,38) und hatte "Brüder" (darüber werden wir in einem anderen Artikel über "Semitismen" sprechen) (1 Kor 9,5; Apostelgeschichte 1, 14), von denen einer Jakobus hieß (Galater 1, 19); er war arm (2. Korinther 8, 9), sanftmütig und mild (2. Korinther 10, 1); er ließ sich von Johannes dem Täufer taufen (Apostelgeschichte 1, 22); er sammelte Jünger um sich, mit denen er in ständiger und enger Beziehung lebte (Apostelgeschichte 1, 21-22); zwölf von ihnen wurden "Apostel" genannt, und zu dieser Gruppe gehörten unter anderem Kephas, d.h. Petrus, und Johannes (1. Korinther 9, 5; 15, 5-7; Apostelgeschichte 1, 13- 26).

Im Laufe seines Lebens vollbrachte Jesus viele Wunder (Apostelgeschichte 2,22) und heilte viele Menschen (Apostelgeschichte 10,38); einmal erschien er seinen Jüngern herrlich verklärt (2 Petr 1,16-18); er wurde von Judas verraten (Apostelgeschichte 1,16-19); in der Nacht des Verrats setzte er die Eucharistie ein (1. Korinther 11,23-25); er quälte sich im Gebet (Hebräer 5,7); er wurde geschmäht (Römer 15,3) und einem Mörder vorgezogen (Apostelgeschichte 3,14); er litt unter Herodes und Pontius Pilatus (1. Timotheus 6,13; Apostelgeschichte 3,13; 4,27; 13,28); er wurde gekreuzigt (Galater 3,1; 1. Korinther 1,13.23; 2,2; Apostelgeschichte 2,2); er wurde gekreuzigt (Galater 3,1; 1. 23; 2, 2; Apostelgeschichte 2, 36; 4, 10); er wurde außerhalb des Stadttores gekreuzigt (Hebräer 13, 12); er wurde begraben (1. Korinther 15, 4; Apostelgeschichte 2, 29; 13, 29); er ist am dritten Tag von den Toten auferstanden (1. Korinther 15, 4; Apostelgeschichte 10, 40); dann ist er vielen erschienen (1. Korinther 15, 5-8; Apostelgeschichte 1, 3; 10, 41; 13, 31); und er ist in den Himmel aufgefahren (Römer 8, 34; Apostelgeschichte 1, 2. 9-10; 2, 33-34).

Die Evangelien

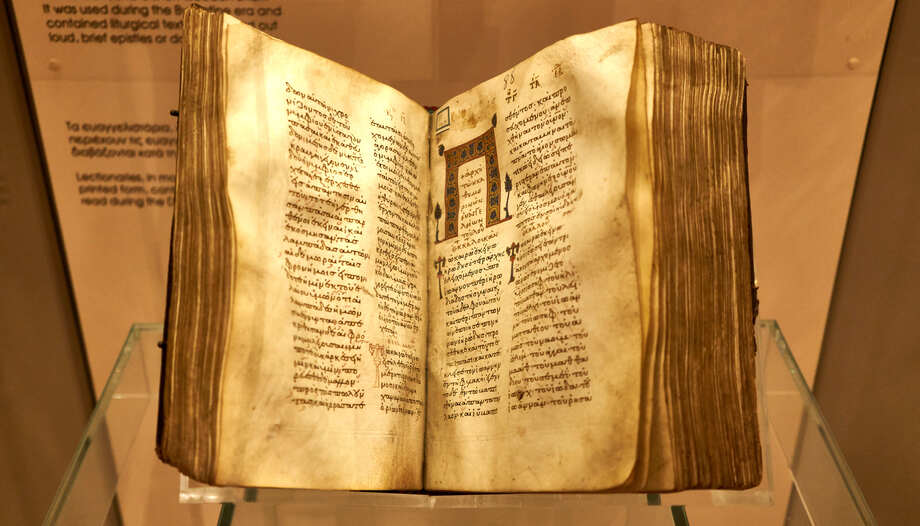

Die kanonischen Evangelien (die Teil des offiziellen biblischen Kanons der christlichen Kirchen sind und die heute auch von nichtchristlichen Gelehrten als historisch authentisch anerkannt werden) sind vier: "nach" Matthäus, Markus, Lukas (diese ersten drei Evangelien werden auch als synoptische Evangelien bezeichnet) und Johannes.

Der Begriff "Evangelium" kommt aus dem Griechischen "εὐαγγέλιον" (euangèlion), latinisiert zu "evangelium" und hat mehrere Bedeutungen.

Einerseits bezeichnet es in der klassischen griechischen Literatur alles, was mit einer guten Nachricht zusammenhängt, d.h.: die gute Nachricht selbst; ein Geschenk an den Boten, der sie überbringt; das Votivopfer an die Gottheit als Dank für die gute Nachricht.

Im christlichen Sinne bezeichnet es jedoch die frohe Botschaft "tout court" und hat immer mit Jesus von Nazareth zu tun, d.h.:

- Evangelium über Jesus, die von den Aposteln weitergegebene gute Nachricht über das Wirken und die Lehren des Nazareners, vor allem aber über seine Auferstehung und das ewige Leben (in diesem Sinne umfasst es auch die Dokumente, die wir heute als Evangelien kennen);

- Evangelium Jesu, d.h. die gute Nachricht, die diesmal von Jesus selbst überbracht wurde, nämlich das Reich Gottes und die Erfüllung der messianischen Erwartung;

- Evangelium - Jesus, in diesem Fall die Person Jesu, die Gott der Menschheit geschenkt hat.

Der "Tannaìm" und die Katechese

In den ersten Jahren nach dem Tod des Nazareners wurde das "Evangelium" (dieses Wort umfasste nun die drei oben genannten Bedeutungen) in Form der Katechese weitergegeben, ein Begriff, der vom griechischen "κατήχησις" abgeleitet ist, "katechèsis" (von dem Verb "κατηχήω", "katecheo", zusammengesetzt aus der Präposition "κατά", "katá", und dem Substantiv "ηχώ", Echo, d.h. "Widerhall", also: "zum Klingen bringen", "Widerhall geben").

Jesus hatte nichts Schriftliches hinterlassen, wie die anderen großen jüdischen Lehrer seiner Zeit, die sogenannten "Mischnaiker" (ca. 10 bis 220 n. Chr.), genannt Tannaìm. Diese waren wahre Katecheten. Das heißt, sie übermittelten das geschriebene Gesetz in mündlicher Form und die sich bildende Tradition von Lehrer zu Schüler durch die ständige Wiederholung von Schriftstellen, Gleichnissen, Sätzen und Urteilen ("midrashìm", Plural von "midrash"), die in poetischer Form und manchmal in Form von Kantillation konstruiert waren, wobei oft rhetorische Figuren wie Alliterationen verwendet wurden, um die mnemotechnische Assimilierung dessen, was deklamiert wurde, zu fördern. Auch Jesus bediente sich dieser Methode, und wir werden in einem späteren Artikel einige Beispiele anführen.

Der aus ihren Lehren entstandene Korpus führte zum Talmud und zur Mischna (exegetische Texte, die die Lehren von Tausenden von Rabbinern und Gelehrten bis zum 4. Jahrhundert nach Christus enthalten). Mischna kommt übrigens von der hebräischen Wurzel "shanah" (שנה): "wiederholen [was gelehrt wird]". Im Aramäischen entspricht es dem Wort "tanna" (תנא), daher "Tannaìm".

Die große "Resonanz" dieser mündlich überlieferten "guten Nachricht" veranlasste die Kirche irgendwann dazu, sie schriftlich niederzulegen und in die damalige Kultur- und Weltsprache (Griechisch) zu übersetzen. Tatsächlich wissen wir, dass in den fünfziger Jahren des ersten Jahrhunderts bereits verschiedene Schriften mit dem "Evangelium" (Lk 1,1-4) im Umlauf waren. Die Entwicklung eines schriftlichen Neuen Testaments schloss jedoch die Fortsetzung der mündlichen katechetischen Tätigkeit nicht aus. Im Gegenteil, man kann sagen, dass die Verkündigung in beiden Medien Hand in Hand weiterging.

Wiederum in den fünfziger Jahren spricht Paulus selbst zu den Korinthern (im zweiten Brief, den er an diese Gemeinde schrieb), dass alle Gemeinden einen Bruder für das Evangelium, das er geschrieben hatte, lobten. Zweifellos bezog er sich auf Lukas, den Bruder, der ihm auf seinen Reisen am nächsten gestanden hatte, so dass er sogar seine Taten in der Apostelgeschichte berichtet hatte.

Dies würde die Erkenntnisse von Bibelwissenschaftlern wie Jean Carmignac (1914-1986) und John Wenham (1913-1996) bestätigen, denen zufolge die kanonischen Evangelien um einige Jahrzehnte gegenüber ihrer allgemein akzeptierten Datierung verschoben werden sollten. Wenn sie Recht hätten, würde dies bedeuten, dass die Evangelien geschrieben wurden, als viele Augenzeugen der erzählten Ereignisse noch am Leben waren, wie auch Paulus in seinem Brief an die Korinther (1 Kor 15,6) über eine Erscheinung Jesu "vor mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, und die meisten von ihnen leben noch" schreibt.

Dies würde also jede Möglichkeit eines Rechtsstreits ausschließen.