Von Cindy Wooden, CNS.

Christen sollten das Glaubensbekenntnis nicht als Nicaea Sie sollten sie nicht einfach als eine Liste von Dingen betrachten, an die sie glauben, sondern mit Ehrfurcht, weil sie die Geschichte von der Größe der Liebe Gottes und des Geschenks der Erlösung erzählt, so die Mitglieder der Internationalen Theologischen Kommission.

Nizäa zeigt die Realität des Erlösungswerkes: In Christus rettet uns Gott, indem er in die Geschichte eintritt. Er schickt nicht einen Engel oder einen menschlichen Helden, sondern tritt selbst in die menschliche Geschichte ein, indem er von einer Frau, Maria, unter dem Volk Israel geboren wird und in einer bestimmten geschichtlichen Periode, 'unter Pontius Pilatus', stirbt", so die Gelehrten.

Dokument der Internationalen Theologischen Kommission

Die Mitglieder der Kommission, die vom Papst ernannt werden und das Dikasterium für die Glaubenslehre beraten, haben das Dokument "Jesus Christus, Sohn Gottes, Retter: 1700 Jahre Ökumenisches Konzil von Nizäa (325-2025)" veröffentlicht.

Das Dokument wurde von Kardinal Victor Manuel Fernandez, Präfekt des Dikasteriums und Präsident der Kommission, genehmigt und seine Veröffentlichung von Papst Franziskus autorisiert. Der Text wurde am 3. April auf Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch veröffentlicht. Eine englische Übersetzung ist in Vorbereitung.

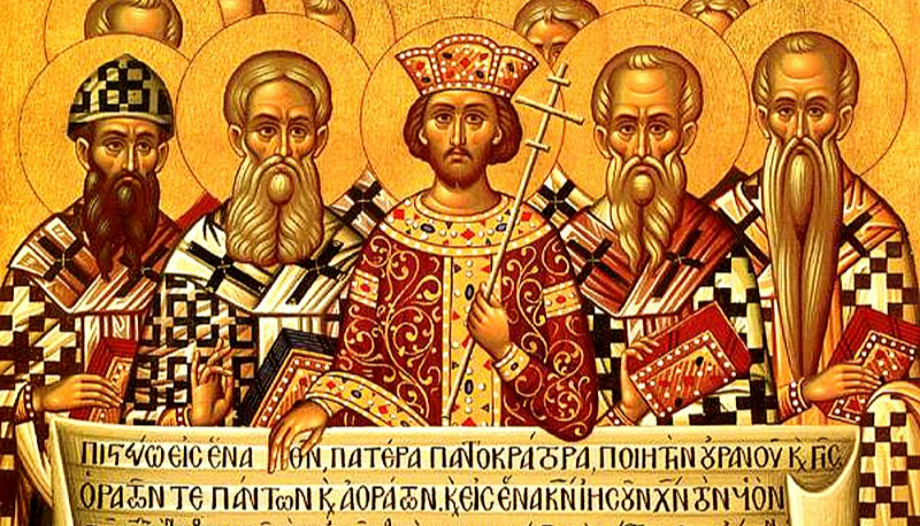

Das Konzil von Nizäa fand 325 im heutigen Iznik in der Türkei statt. Es war das erste ökumenische Konzil, das Bischöfe aus allen christlichen Gemeinschaften zusammenbrachte.

"Ihr Glaubensbekenntnis und ihre kanonischen Entscheidungen wurden als normativ für die ganze Kirche verkündet", erklärten die Mitglieder der theologischen Kommission. "Die beispiellose Gemeinschaft und Einheit, die durch das Ereignis Jesu Christi in der Kirche herbeigeführt wurde, wird durch eine Struktur von universaler Tragweite auf neue Weise sichtbar und wirksam gemacht, und auch die Verkündigung der frohen Botschaft Christi in ihrer ganzen Unermesslichkeit erhält ein Instrument von beispielloser Autorität und Tragweite.

Konzil von Konstantinopel

Während der Wortlaut des Glaubensbekenntnisses auf dem Konzil von Konstantinopel im Jahr 381 vervollkommnet wurde, so die Kommission, wurden die grundlegenden Aussagen des Glaubensbekenntnisses in Nizäa festgelegt und bilden nach wie vor das wesentliche Glaubensbekenntnis für alle Christen.

Indem wir das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel aufsagen, "bekennen wir, dass die transzendente Wahrheit in die Geschichte geschrieben ist und in der Geschichte wirkt", heißt es in dem Dokument. "Deshalb ist die Botschaft Jesu untrennbar mit seiner Person verbunden: Er ist "der Weg, die Wahrheit und das Leben" für alle, und nicht nur ein Lehrer der Weisheit unter anderen.

Die Feier des 1.700. Jahrestages des Konzils sollte den Bemühungen um die Evangelisierung neuen Schwung verleihen, heißt es in dem Dokument.

Das Glaubensbekenntnis als Ausgangspunkt für die Verkündigung Jesu als Erlöser zu nehmen, so der Heilige Vater, bedeutet vor allem, über die Unermesslichkeit der Liebe und des Gehorsams Christi zu "staunen", "damit alle staunen", und "das Feuer unserer Liebe zum Herrn Jesus neu zu entfachen, damit alle in Liebe zu ihm brennen".

Das Göttliche und das Menschliche

"Jesus als unsere Rettung aus dem in Nizäa zum Ausdruck gebrachten Glauben zu verkünden, bedeutet nicht, die Realität der Menschheit zu ignorieren", sagte er. "Es lenkt uns nicht von den Leiden und Umwälzungen ab, die die Welt quälen und die heute jede Hoffnung zu untergraben scheinen.

"Vielmehr", so sagte er, "stellen wir uns diesen Schwierigkeiten, indem wir uns zu der einzig möglichen Erlösung bekennen, die derjenige errungen hat, der im Innersten seines Wesens die Gewalt der Sünde und der Ablehnung, die Einsamkeit der Verlassenheit und des Todes kannte und der aus dem Abgrund des Bösen auferstanden ist, um uns in seinem Sieg zur Herrlichkeit der Auferstehung zu führen.

Außerdem, so die Theologen, "ist der nizänische Glaube in seiner Schönheit und Erhabenheit der gemeinsame Glaube aller Christen. Alle sind im Bekenntnis zum nizäno-konstantinopolitanischen Symbol vereint, auch wenn sie diesem Konzil und seinen Beschlüssen nicht alle den gleichen Stellenwert einräumen".

Dennoch sei die gemeinsame Feier des Jahrestages "eine wertvolle Gelegenheit, um zu betonen, dass das, was wir gemeinsam haben, quantitativ und qualitativ viel stärker ist als das, was uns trennt: Wir glauben alle gemeinsam an den dreieinigen Gott; an Christus, den wahren Menschen und den wahren Gott; an das Heil in Jesus Christus, gemäß der in der Kirche gelesenen Heiligen Schrift und unter der Führung des Heiligen Geistes; wir glauben gemeinsam an die Kirche, die Taufe, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben".

Vom Glaubensbekenntnis zur Hoffnung

Das Glaubensbekenntnis soll den Menschen auch Hoffnung geben, indem es in mehreren Zeilen bekräftigt, dass Gott sie erschaffen hat, sie liebt, sie rettet und sie am Ende der Zeit zu sich holen wird, heißt es in dem Dokument.

"Außerdem", so sagte er, "bezeugt die Hoffnung auf die Auferstehung der Toten und das Leben in der kommenden Welt" den unermesslichen Wert der einzelnen Person, die nicht dazu bestimmt ist, im Nichts oder im Ganzen zu verschwinden, sondern zu einer ewigen Beziehung mit dem Gott berufen ist, der jeden Menschen vor der Erschaffung der Welt erwählt hat".

Die Internationale Theologische Kommission forderte die Menschen auch auf, ihre Bekräftigung zu berücksichtigen, dass die Kirche "eins, heilig, katholisch und apostolisch" ist. Die Christen bekennen und glauben, so die Kommission, dass "die Kirche über ihre sichtbaren Spaltungen hinaus eins ist, heilig über die Sünden ihrer Mitglieder und die von ihren institutionellen Strukturen begangenen Fehler hinaus" sowie universal und apostolisch in einer Weise, die über die kulturellen und nationalen Spannungen hinausgeht, die sie zu verschiedenen Zeiten ihrer Geschichte geplagt haben.

Die Einheit der Kirche

Eines der Ziele des Konzils war es, ein gemeinsames Osterdatum festzulegen, das die Einheit der Kirche zum Ausdruck bringen sollte, heißt es in dem Dokument. Leider fällt seit der Kalenderreform im späten 16. Jahrhundert das Osterfest nach dem julianischen Kalender, der von einigen orthodoxen Kirchen verwendet wird, nur gelegentlich mit dem Osterfest nach dem gregorianischen Kalender zusammen, der im Westen und von vielen östlichen Christen verwendet wird.

Die unterschiedlichen Termine für die Feier des "wichtigsten Festes" im christlichen Kalender "führen zu pastoraler Unruhe in den Gemeinden, bis hin zur Spaltung von Familien und zur Verärgerung von Nichtchristen, was dem Zeugnis des Evangeliums schadet", heißt es in dem Dokument.

Im Jahr 2025 werden die Kalender jedoch übereinstimmen, was nach Ansicht der Theologen dem Dialog im Hinblick auf eine Einigung neue Impulse verleihen sollte.

Ende Januar bekräftigte Papst Franziskus die katholische Position, die offiziell von Paul VI. in den 1960er Jahren angenommen wurde: Wenn sich die östlichen Christen auf einen Weg einigen, ein gemeinsames Osterdatum zu bestimmen, wird die katholische Kirche dies akzeptieren.